銃に関するあらゆる疑問に答えるQ&Aです。

皆さんからいただいた質問と回答をまとめました。

旧日本軍の命名規則とは?

- Q三八式は「さんはちしき」呼びますが、なぜ三十年式は「さん”じゅうねん“しき」と命名されているのでしょうか?

他にも二十六年式や十四年式など「年」や「十」が入る理由が知りたいです - A

当時から軍において正式には三八式、四四式、九九式といったように「十」は入れない慣例です。

十四年式から「十」を除いて「四式」と呼ぶと4年と14年を混同することになるので、必然的に十四年式と呼ぶことになります。(三十年式も同様です)

「年」については何年に完成に至ったかを示すため「年」が入ります。(制式採用年とは限りません)

- Q十四年式を「いちよんしき」だとか「ひとよんしき」などと呼んでいたことはあったのでしょうか?

- A

陸軍では「ひと、にー、さん、よん」、海軍では「ひと、ふた、さん、よん」と数えるのが原則のため、十四年式も「ひとよんねんしき」になります。

ですが、実際に十四年式を「ひとよんねんしき」と呼称したかはわかりません。

通達や設計図など、現存する文書では「十四年式」となっています。

「年」についてもう少し詳しく解説すると、年代によって呼称方法が異なり、帝国陸軍では以下の規則がありました。

- 明治5年~明治30年:「~年式」

- 明治31年~明治45年:「~式」

- 大正元年~:「~年式」

- 昭和元年~:「~式」

このことから、大正14年に仮制定された十四年式拳銃は「十四式」ではなく「十四年式」となります。

1-5と22422ドリルに違いはある?

- Qシューティングドリルの「1-5ドリル」と「22422ドリル」の内容は、よく似ていると思うのですが、これらのドリルでやしなえる能力に違いはあるのでしょうか?

- A

大きな違いはありませんが、異なるドリルを組み合わせることがトレーニングになります。

複数のターゲットを短時間に射撃する場合、一定のリズムで射撃することが最も命中精度が高く、スピードも速くなります。

「11111」や「22222」は楽ですが、「1-5」や「22422」の様に、バリエーションのあるリズムで射撃すると、より身体の動かし方と射撃の正確性のバランスを学習することができます。

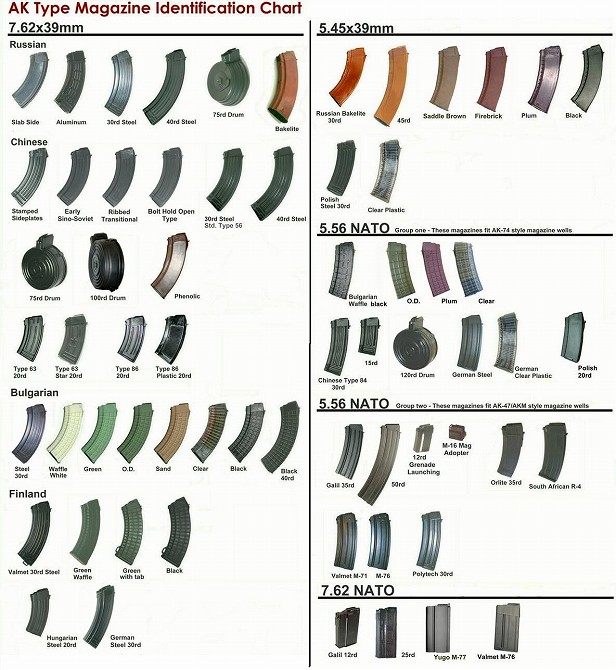

AKのメーカーはどれだけある?

- QAKのメーカーはどのくらいありますか?

- A

AKを採用している国は55か国です。

ライセンス生産は全体の10~15%程度で、非ライセンス生産が多いため、正確なメーカー数は不明です。

アメリカ国内だけでもAKを製造するメーカーは20社近くあり、その他にも81式、ガリル、vz58の様に派生型も多いので、そういったモデルも含めると数が変わってきます。

一部については以下が参考になると思います。

ベレッタ93Rのフォアグリップ

- QBeretta 93Rのフォアグリップはなぜあのような持ちにくそうなデザインなのでしょうか?

- A

一見持ちにくそうですが、小さいなりに効果のあるフォアグリップです。

93Rは隠匿性を重視する対テロ部隊(NOCS)向けに開発されたため、ホルスターにも収納可能な軽量コンパクトな設計が必要とされ、このような形になりました。

トリガーガード内に親指を入れて握り込むため、当時の一般的なバーチカルフォアグリップより隠匿性が高くなっています。

H&K Mk.23の耐久性とは?

- QH&K Mk.23についてなのですが、SOCOMが求めた耐久性が、ネット上では30,000発、もしくは一桁違いで3,000発と入り混じっています。

どっちが正解なのでしょうか? - A

Mk23は+Pの弾薬を使用した耐久性(サービスライフ)が3万発以上となっています。

また、MRBS(ジャムが発生する平均間隔)は、要求性能が2,000発に対して実際のMk23は6,000発以上でした。

S&W M&P M2.0の違いとは?

- QS&W M&P M2.0とそれ以前のS&W M&Pの違いは何でしょうか?

- A

最も大きな違いはトリガーメカの一新です。

トリガープルが軽くなり、切れの良いトリガーになりました。

また、スライドを引く際の重さも軽減され、より軽くスライドが引けるようになっています。

その他の違いは以下の通りです。

- グリップのテクスチャーを変更し側面にも追加

- スライドのフロントにセレーションを追加

- トリガーストップの位置をトリガーバーからフレーム側へ移動

- フィードランプ幅を大型化

- エジェクター形状変更

- ビーバーテイル廃止(フルサイズ)

- ロールピン廃止(フルサイズ)

- スライドリリースレバー形状変更(フルサイズ)

アメリカの銃携帯率とは?

- Qアメリカの銃の”所持率”ではなく”携帯率”が知りたいです。

実際、国家権力や警備など以外の一般の人で、普段から銃を携帯している人はどのくらいいるのでしょうか。 - A

武器隠匿携行許可「Concealed carry weapon (CCW) permit」を得ている人は、全米で約2,000万人とされています。

U.S. Government Accountability Officeによる2022年時の推計では、約1,600~2,000万人でした。

また、Crime Prevention Research Center(CPRC)による統計では、1,948万人となっています。

ですが、許可を得ていても携帯しない場合もありますし、オープンキャリーや非合法携帯は統計にカウントされないため、実際の携帯率は不明です。

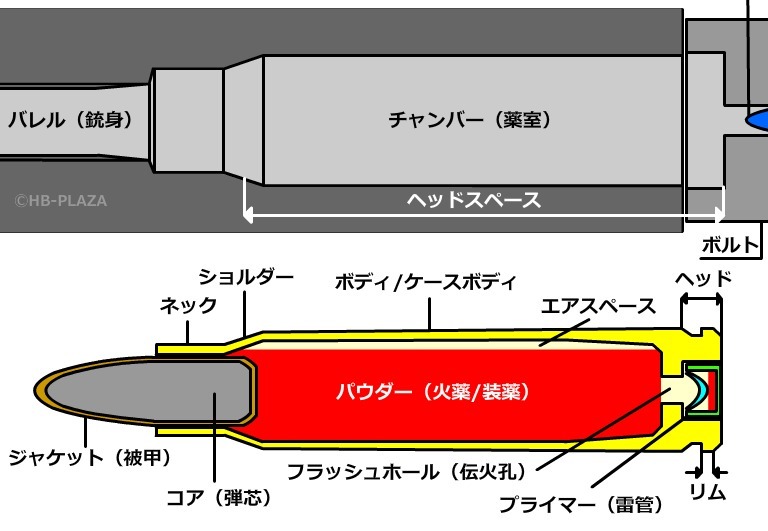

「装填」の定義とは?

- Qアメリカの一部の州では装填済みの拳銃を持ち歩く事が規制されていますが、この「装填済み」というのは、実弾の入った弾倉が銃に入った事でしょうか?

それとも薬室に弾が装填された状態を言うのでしょうか?

また、いずれも満たしているように見えるリボルバーだとどうなるのでしょうか? - A

州によって異なりますが、一般的に法律上の「装填済みの銃(ローデッド・ファイアーアーム)」とは、銃に弾が入っていたり、取り付けられている状態を指します。

- 薬室に装填せずに弾が装填されたマガジンが、銃に挿入されている状態

- 薬室だけに弾が装填されている状態

- 銃にクリップが装着されている状態

- リボルバーでシリンダーの薬室に装填されている状態

これらは全て「装填済みの銃」です。

パーカッション方式の銃では、「弾と装薬が装填され、キャップがニップルに装着されている状態」を指します。

しかし、ニューヨーク州など一部の州では、装填されていない銃と、その銃に適合する弾を同時に所持する状態を「装填済みの銃」と定義しているところもあります。

セレーションの良し悪し

- Q拳銃のコッキングセレーションには縦、斜め、ギザギザ、鱗、ディンプル(ナイトホークに見られる)と色々ありますが、どれが一番つまみやすいのでしょうか?

高性能なアイアンサイトとは、どういうものが相当するのでしょうか? - A

個人的にはセレーションの溝の間隔が狭くてエッジが鋭い方が滑り難くて引きやすいです。

縦か斜めかは、銃を横に倒してスライドをつまむ場合は斜めにカットされている方が良いですが、銃を倒さずにサポートハンドをスライドの上から被せて引く「アメリカンスタイル」では、どちらでも関係ない印象です。

アイアンサイトは色々あり、それぞれ使用目的が異なるため何が高性能かは一概に言えないと思います。

軍用ライフルなら、ウィンデージやエレベーションの調整に工具を必要としないアジャスタブルサイトは「高性能」と呼んでも良いのではないでしょうか。

ハンドガンでコンシールドキャリーを目的とするなら、ノバックサイトのような衣服に引っ掛かりにくいサイトも高性能です。

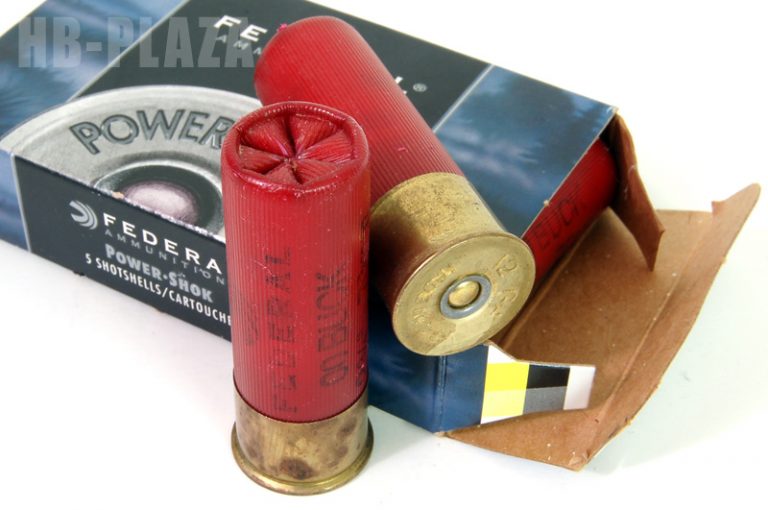

コーティングされた散弾とは?

- Qショットシェルのショットの中で、一粒一粒、ジャケットでコーティングしたものはあるのでしょうか?

- A

ニッケルや銅のメッキや、樹脂のコーティングが施された散弾は、一般的に広く利用されています。

このコーティングにより発射時の散弾の変形を抑えることで偏りの少ないショットパターンを得られると同時に、獲物に対する貫通力(殺傷力)を向上させる目的があります。

サプレッサーを握って射撃可能?

- Qとある映画で殺し屋が自動式拳銃にサプレッサーを装着して、サプレッサー本体を持ってコスタ撃ちのような方法で射撃していました。

これは現実的に可能な撃ち方なんでしょうか?

銃身への負担など、銃になんらかの不具合が出ることはありますでしょうか? - A

使用している銃やサプレッサーの種類によっては、問題が生じる場合があります。

銃の作動方式にショートリコイル方式を採用するモデルでは、作動時に銃身が前後に移動する必用があります。

銃身に接続されたサプレッサーの動きを封じることで銃身が移動できず、装填不良、排莢不良、不発などの不具合が生じる可能性があります。

サプレッサーを握って前方へ押している状態では初弾を発射可能ですが、逆に後方へ引っ張った状態ではスライドが完全閉鎖されず、初弾も発射できない場合もあります。

こうしたショートリコイル方式のピストルにサプレッサーを使用する際、銃身の動きを妨げないためにリコイルブースター(ニールセンデバイス)といった装置が利用されますが、これを利用しても外部から完全にサプレッサーと銃身の動きを封じると作動に影響を及ぼします。

一方でストレートブローバック方式の銃など、作動に銃身の移動を必要としないモデルの銃身にサプレッサーを接続している場合は、サプレッサーを握って射撃しても問題なく作動します。

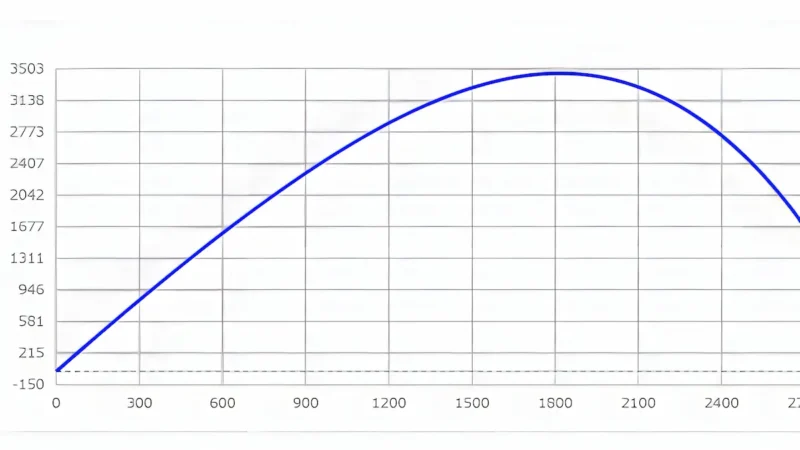

サボットの利点とは?

- Qサボットスラッグ弾は他のスラグ(フォスター弾など)に比べどんな利点があるのですか?

- A

サボスラグは一般的にブレネキやフォスターよりも軽量で、より射程が長い特徴があります。

通常はライフリングが施された「ライフルドバレル」や「ライフルドチョーク」を使用して発射されます。

弾道がフラットなうえ、200ヤードでも高い命中率とストッピングパワーが得られ、狩猟ではクマなど大型の獲物にも利用されます。

スピードローダーはアリ?ナシ?

- Q管理人さんはスピードローダーをズボンのポケットに入れて携帯するのはアリでしょうか?

- A

私がコンシールドキャリーするとしたら、装弾数5発のリボルバーと5発のスピードローダーを携帯するよりも装弾数10発のピストルを携帯した方が良いと考えるため、リボルバーもスピードローダーも携帯しません。

仮にリボルバーしか選択肢が無いとしても、隠匿性や携帯性を優先したいため、嵩張るスピードローダーは携帯しないでしょう。

しかし、これは私が個人的にスピードローダーを携帯しようと思わないだけで、スピードローダーを否定しているわけではありません。

どうしても予備の弾薬が必要な場合は、「スピードストリップ」や「バックアップガン」の携帯を考えます。

スピードストリップを使用すればリボルバーでもタクティカルリロードが容易です。

コンシールドキャリーにどのような装備が必要かという問題は、万が一の保険にどれだけ費やすかという問題があります。

また同様に、どのような状況を想定し、その状況に対応するには何が必要かを考える必要があります。

想定する状況は、個人の考え方次第で大きく異なります。

銃に精通してもミスをする?

- Q・銃を携行する際、スライドを引き忘れ薬室に弾が装填されていない

・銃を使用する際、誤ってマガジンを脱落させてしまう

この様なトラブルやミスは、銃に精通した人にも起こり得ることでしょうか? - A

失敗は誰にでもありますし、銃に精通していてもミスはあります。

米海軍特殊部隊のSEALSでも誤射や暴発といった事故は起こっていますし、インタビューで任務に緊張することも語っています。

誤射や暴発の場合は、初心者の方が緊張から慎重になり、逆に中途半端に銃に慣れていると油断してミスを起こしやすいかもしれません。

個人的にはYoutubeで銃に精通する人が薬室に装填するのを忘れているシーンを何度か見たことがありますが、装填したマガジンを意図せず落下させたシーンは見たことがないと思います。(単に記憶にないだけかもしれませんが)

アメリカの射撃場では、装填忘れはよく見かけました。

リボルバーの銃身の固定方法とは?

- Qリボルバーのバレルはフレームにねじ込んありますが、例えば昔のModel29とかであればピンで位置決めしています。

ピンの無いバレルってどうやって緩まないように位置決めして止めているですか? - A

モデルによりますが、ネジを締めたときの抵抗で位置を決めているものが多いです。

一定の力で締めたとき、フレームとバレルのセンターが合うように設計されています。

もし締め方が甘く、フロントサイトが右側に傾いた状態の場合は、締め増して修正できます。

逆に、締めすぎて適切な位置を過ぎるまで回してしまった場合(フロントサイトが左側へ傾いている場合)は、最悪の場合ネジ山が潰れているので、フレーム交換になります。

その他、ダンウェッソンのリボルバー、S&W M&P R8、S&W M500などのように、バレルとバレルシュラウドが別パーツになっている場合もありますが、この場合は定位置に嵌め込まれるためセンターを調整する必要がありません。

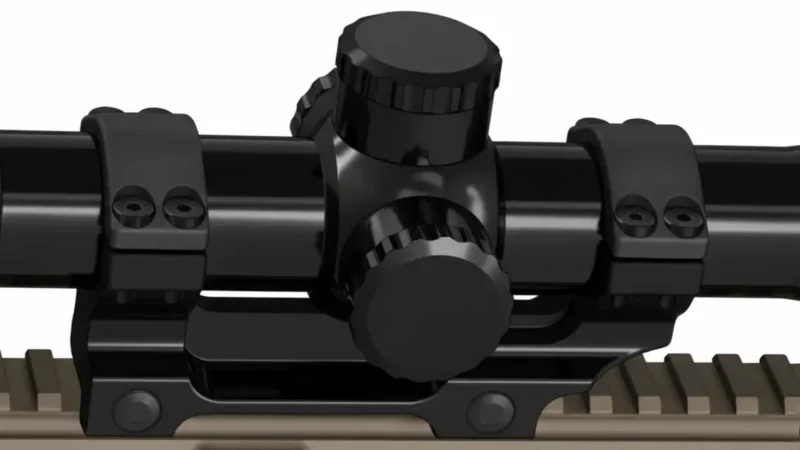

フリーフローティングバレルは高価?

- Qフリーフローティングバレルはノーマルバレルと比べて高価ですか?

- A

価格については、銃身を交換する場合は銃や銃身によってピンキリなので何とも言えません。

ストックを加工する場合はガンスミスと工賃について要相談です。

昔のレミントンM33やM591のように銃身とストックを繋ぐブラケットを使用している構造の場合は銃身交換が必要ですが、最近はストックが直接銃身と触れるタイプが多くなっています。

そのため銃身を交換しなくてもストックを加工するか、或いは交換すればフリーフローティング化できる場合が増えています。

もし銃身が直接ネジなどで固定されていなければ、ストックを削るだけでも構いません。

または、スペーサーを入れてレシーバーをかさ上げする方法もあります。

- Q構造的にフローティングバレルをカスタム出来ない銃器はありますか?

- A

完全なフリーフローティングバレルということであれば、ガス作動方式は難しいといえます。

またポンプアクションやレバーアクションの銃もできません。

もし必要なパーツを一から設計してカスタムするのであれば可能かもしれませんが、その場合価格がいくらになるのか分かりません。

AR-15をフリーフローティング化する場合は、ガスブロックなどを含むハンドガードキットが数百ドルぐらいからあります。

キットの内容によっては銃身交換不要な場合もあります。

フォアグリップはフルオート射撃に有効?

- Q「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」で犯人がマイクロUziを乱射するシーンがあります。

犯人は折り畳んだストックをフォアグリップ代わりにして発砲していました。

フォアグリップがあれば小型・軽量・発射速度の高い銃でも、フルオート射撃時の制御はしやすくなりますか? - A

基本的に銃は支える箇所が多いほど射撃が安定します。

グリップのみよりフォアグリップが備わっている方が良いですし、グリップとフォアグリップに加えてストックで肩付けすると、より安定します。

ですが、マイクロUZIの場合はフォールディングストックをフォアグリップ代わりにしてもフルオート時のコントロールは困難です。

軽量ボルト(クローズドボルト)、軽量(1.5kg)、高発射速度(毎分1200発)というフルオート射撃が困難な条件が揃っており、ストックを伸ばして肩付けでの射撃が推奨されます。

私がストック無しでフォアグリップ付属のH&K MP5KA4を射撃した際もフルオートではコントロール不可能でしたが、3点バーストやセミオートで実用レベルの命中率を得られる状態でした。

フォアグリップは補助的な役割がありますが、ストックほどの安定性はありません。

木製ストックのメリットとは?

- Qモスバーグ社やレミントン社はストックやフォアエンドを木製にしているポンプアクション式ショットガンを販売していますが、木製にメリットがあるのでしょうか?

- A

実用性という意味では樹脂製(シンセティック)の方が優れます。

しかし、ストックやフォアエンドに使用される木製パーツは「見た目の美しさ」や「高級感」を得られるため人気があります。

また、切削したりチェッカリングを彫るなど、ユーザーの好みで加工しやすいところも木製パーツの良いところです。

とはいえ、木製は低温環境や水に弱いため、こうした悪環境で使用する場合は樹脂製がおすすめです。

マガジンリリースを左側にできる銃は少ない?

- Qベレッタ社のPX4のような、左利きの人でも使えるようにマガジンリリースボタンを右側にできるオートマチック拳銃は種類が少ないと聞いたのですが、本当でしょうか?

- A

多い少ないの問題は比較次第だと思いますが、歴史上に存在した全てのピストルの中では「少ない」と言えるかもしれません。

しかし、現代のピストルでは非常に多いと言えます。

コルト、S&W、スタームルガー、H&K、SIG、スプリングフィールドアーモリー、FNH、ベレッタ、グロック、レミントン、ワルサー、CZ、ウィルソンコンバット、トーラス、マグナムリサーチ、ダンウェッソン、ケルテック、Kahr、ノリンコ、アームスコー

・・・等々、メジャーなメーカーならどこでもマガジンリリースを右側に変更できるピストルを製造しています。

メーカー保証の範囲とは?

- Qアメリカではガレージからまともな工場まで幅の広い範囲で銃のパーツが製造されていると思うのですが、不良品等による事故などの発生はどうしても発生すると思います。

こうした場合のメーカー側の責任はどういった位置にあるのでしょうか? - A

通常、銃やガンパーツには保証が付属しており、製品に不備があれば新品と交換したり、無償で修理といった保証が受けられます。

しかし、他社カスタムパーツを使用した場合や、リロード弾を使用した場合など、ユーザー側に責任がある場合は保証を受けられません。

もしメーカーの対応が不服であれば訴訟を起こすことができますが、それはユーザー次第と言えます。

また、銃による事故で物が破損したり死亡した場合もメーカーは保証に応じませんが、過去には政治的なバックアップもあり、メーカー側が裁判で賠償を命じられたケースがあります。

モスバーグM500は速射向け?

- QYoutubeにモスバーグm500をセミオート並の速度で発砲している動画がありました。

M500は他のポンプ式ショットガンに比べて速射に向いているのですか? - A

スキル次第で速射は可能ですが、ディスコネクターが備わっているので速射向きではありません。

速射を優先する場合はディスコネクターが備わっていない古いポンプアクション・ショットガンの方が有効です。

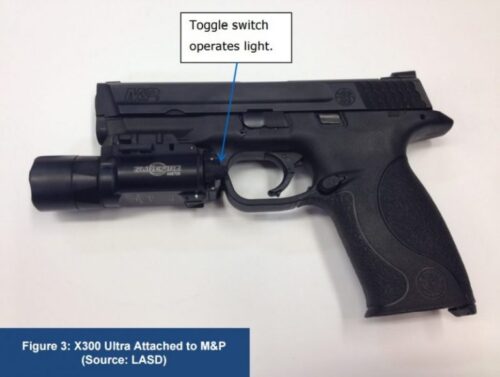

レーザーサイトとフラッシュライトの相性について

- Qアメリカのガンマニアのサイトで「私はS&W M&P bodyguard 38 Crimson traceとフラッシュライトを携帯している」という書き込みがありました。

レーザーサイトとフラッシュライトという組み合わせは相性が良いのでしょうか? - A

レーザーとライトを同時に照射する際、レーザーの明るさに対してライトが明るすぎると当然ながらレーザーの視認性が悪くなるため、パワーバランスにもよります。

ですが、レーザーとライトが備わっているメジャーなウェポンライトの殆どは同時照射でもレーザーを視認可能です。

また、直接照射の他に、FBIのテクニックのようにライト(非ウェポンライト)を天井などに反射させて相手を照らすテクニックなど、状況に合わせた方法で光量を調整し対処することも可能です。

私はストリームライトやCTCのレーザーを所有しているものの、ライトがあれば相手の確認と同時にエイミングデバイスとしても利用可能なため、レーザーは不要と考えます。

好きな銃器メーカーとは?

- Q突然ですが管理人さんの好きな銃メーカーはありますか?

- A

デザインで選ぶとH&Kですが、メーカーとしてはスタームルガーが好きです。

スタームルガーはハズレがほとんど無いですし、ハズレがある場合でもカスタマーサービスがしっかりしています。

対象を撃つのは誰?

- Q2名以上の警察官や軍人等が、その時点では発砲する必要は無いものの銃を向けている状態から、相手が武器を取り出した等で撃つ必要が出た場合、発砲するのは誰なのでしょうか?

最初に銃を向けた人?

対象に一番近い人?

それとも全員でしょうか? - A

発砲する目的は「一刻も早く対象を無力化すること」なので、いつでも撃てる状態にある人が撃ちます。

その場にいる全員が撃てるなら全員で撃ちますが、発砲する方向や立ち位置によって流れ弾などによる二次被害が考えられる場合は撃ちません。

これは現場の判断次第ですが、通常こうした状況では各人が安全に撃てる位置に立ちます。

(とはいえ、実際アメリカ警察のボディカム映像を見ると、周りを気にせず発砲されることも多いように見えますが・・・)

訓練以外で空砲の使い道はある?

- Q空砲の用途はやはり訓練だけでしか使わないのでしょうか?

他にも使い道があるのでしょうか? - A

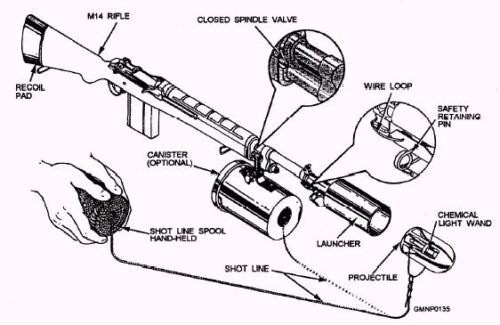

以前はライフルグレネードの発射に空砲を必要としましたが、近年では実弾で発射可能なモデルが登場しています。

その他、ラインガンにも空砲が使用されます。

ラインガンについては以下の記事をご覧ください。

銃の外見から使用弾薬を判別する方法とは?

- Q同じモデルの銃でも使用できる弾薬が違う場合がありますが、外見からこの銃に使用するのはこの弾薬だ、といった判別方法はあるのでしょうか?

- A

フレームやレシーバーのバランスや、マガジンのタイプからある程度推測可能です。

しかし、異なる弾薬でもフレームやマガジンが共用の場合は判別が難しくなりますので、刻印など他の特徴から判断することになります。

ベレッタ84Fと84FSの違いとは?

- Qベレッタ社製DAオート84Fと84FSの違いについてご教示いただきたく思います。

初期の84からBBモデルでAFPBが追加され、そのAFPBを引き継ぎコンバットトリガーガードを装備してスライドとリコイルスプリングガイドを大型化したFモデルと、FSモデルには刻印以外の違いが見受けられないように感じます。

一体、FモデルとFSモデルでなにが違うのでしょうか?

ある掲示板で「Fはハンマーを完全にダウンしないので安全性の問題があるが、FSは完全にダウンする」という情報を見かけ、ネット動画で確認してみたのですが、FSもFと同程度のダウン位置に収まっているように思います。

これは違いについてのことではないですが、そもそもあの半端なディコックに安全性の問題はあるのでしょうか? - A

84F/FSではレバー(セーフティ・デコッカー)を押し上げるとハンマーがデコックされてセーフティがオンになります。

しかし、84Fでは完全に押し上げられる少し手間の位置(レッドドットが殆ど隠れている状態)でレバーが停止し、セーフティオンのように見えつつもハンマーがデコックされないことがあり、セーフティがオンだと勘違いした射手がトリガーを引くと撃発してしまう状態になることがあります。(この場合、トリガーが引かれるためAFPBによって撃発を止めることはできません)

そのため、84FSではより簡単にレバーが最上部まで押し上げられるように、デコック位置に入りやすくなっています。

しっかり最上部まで押し上げれば問題ないのですが、そのリスクを排除した形です。

- Q84FSは確実なディコックを行えるように改良されたというのは理解したのですが、それ以外にはFとの変更点はないのでしょうか?

- A

セーフティの内部構造以外は同じ仕様です。

- Q84F(FS)のディコッカーはハンマーブロックでハンマーの作動を遮ることにより、ディコックによるハンマーダウンが中途半端な位置で終わりますが、これにはどれほどの意味があるのでしょうか?

他の機種ではハーフコックあるいはレストポジションまでダウンするものが多いように感じるのですが……。 - A

ハーフコックと同様にハンマーがファイアリングピンに触れず、トリガーバーとシアーが物理的に断たれるため安全性が高いといえます。

また84Fは92Fのようにファイアリングピンプランジャーの回転でファイアリングピンの接触を断つ構造ではないため、レストポジションまでハンマーが落ちるとファイアリングピンを叩いて危険ですし、ファイアリングピンやAFPBにも不要な負荷がかかります。

- Q84BB(?)から84Fに変更されるにあたってスライドやリコイルスプリングガイド等各部が大型化しているようですが、これは強度を上げるための改良ですか?

もしそうであった場合、84と84BBの時期には強度不足で破損する場合があったのでしょうか? - A

84BBでスライドが厚くなり強化され、それに伴ってリコイルスプリングとガイドロッドが大型化されました。

これでリコイルスプリングガイドも強化されますが、強度不足の対応というよりも、安定作動のための大型化です。

- Q84のフロント/バックストラップ部分の縦グルーブは84BBからの仕様ですか?

- A

グルーブは84Bから追加されました。

- Q84Bと84BBの違いがよくわかりません

- A

時系列を追うと84、84B、84BB、84F、84FSとなりますが、BとBBの見分け方で分かりやすいのは、サイトとセレーションです。

BBはフロントサイトとリアサイトにホワイトドットが追加されています。

またスライドのセレーションの本数がBBの方が多く、グリップ可能な部分がより広い面積になったことでスライドが引きやすくなっています。