この記事の要約:

- ハンドガンの内部構造を初心者向けに解説し、発射から次弾装填までの仕組みを説明。

- ハンマー方式・ストライカー方式・ガス作動方式など、代表的なピストルの作動原理を比較。

- リボルバーの歴史的進化とダブルアクション構造を紹介し、各部品の役割を用語集で整理。

なぜ銃は弾を撃ち出せるのか?

複雑に見えるハンドガン(拳銃)の内部構造を、初心者にも分かりやすく解説します。

ハンマー方式のピストル

ハンドガンの中で最もポピュラーな方式の一つが、このハンマー方式です。

ここでは、代表的なピストルであるコルトM1911を例に、その発射と次弾装填のメカニズムを順を追って解説します。

上の動画は、コルトM1911の発射から次弾装填までの一連のサイクルです。

銃の内部で何が起こっているか、一緒に見ていきましょう。

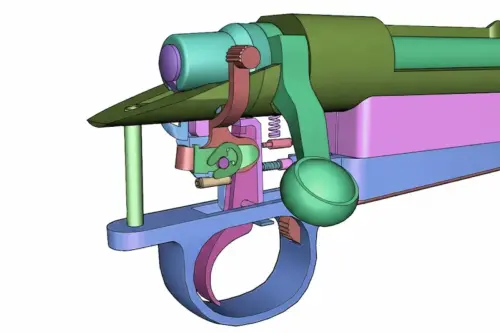

1911ピストルはシングルアクションの自動拳銃で、基本構造は以下の通りです。

撃発(トリガーから弾頭発射まで)

トリガー(引き金)を引くと、ハンマー(撃鉄)が勢いよく倒れ込み、棒状のファイアリングピン(撃針)を叩きます。

ハンマーの運動エネルギーがファイアリングピンに伝わることで、ファイアリングピンが前進します。

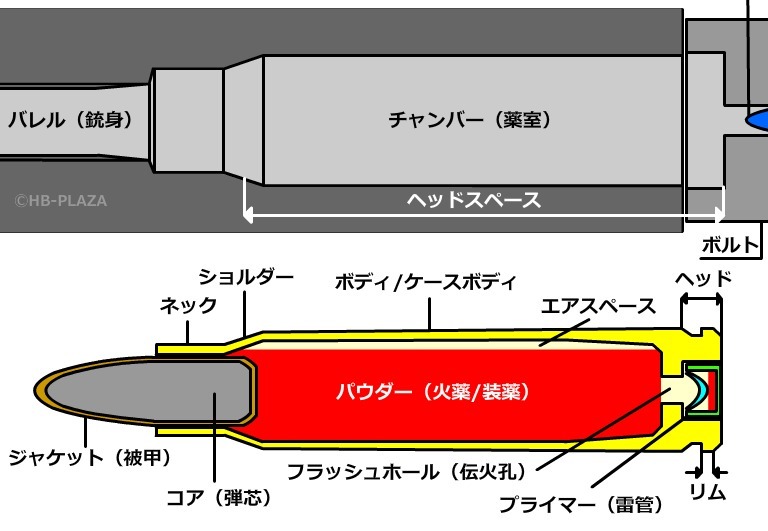

このファイアリングピンが、弾薬(カートリッジ)の底に配置されたプライマー(雷管)に強い打撃を与えます。

プライマーは衝撃を受けて内部の火薬が発火し、その炎が弾薬内部の装薬(火薬)に引火します。

装薬が燃焼すると、大量の高温高圧ガスが発生します。

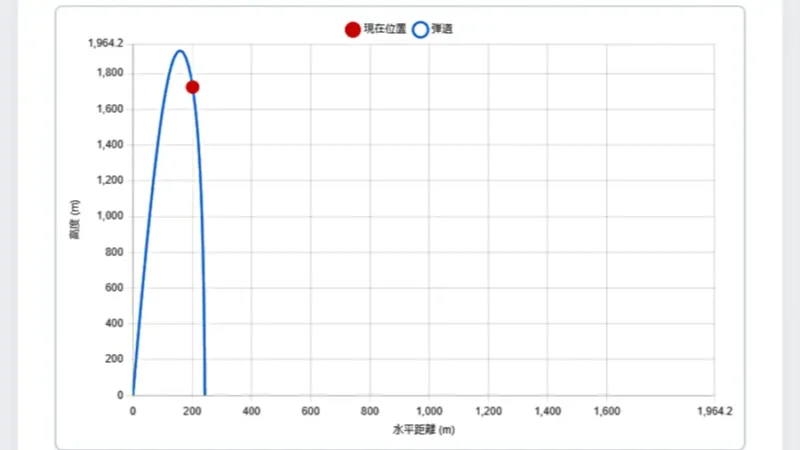

このガス圧に押され、弾薬の先端にある弾頭が銃身内を加速しながら前進し、発射されます。

排莢(使用済み薬莢の排出)

弾頭が銃口から前進するのと同時に、作用反作用の法則により、使用済みの薬莢(弾薬のケース部分)には後方へ押し戻される力が働きます。

この反動によって、銃の上部を覆うスライドが勢いよく後退します。

スライドが後退する過程で、薬莢はエジェクター(排莢器)に衝突し、銃の外部へと排出されます。

次弾装填(次の弾薬を薬室へ)

スライドが最も後退した位置に達すると、銃身の下に配置されているリコイルスプリングの強い反発力によって、今度はスライドが前進を開始します。

前進するスライドは、マガジン(弾倉)内から新しい弾薬を押し出し、そのまま銃身内部の薬室へと送り込みます。

これにより次弾装填が完了し、再び発射可能な状態となります。

基本的に多くの自動拳銃はこのサイクル(ショートリコイル方式)によって作動します。

ハンマー方式は構造が比較的シンプルで、信頼性が高いという特長があります。

ストライカー方式のピストル

銃にはハンマーを利用して撃発する構造の他に、より現代的なストライカー方式を採用する構造が存在します。

ストライカー方式の銃には、外部から見えるハンマーが備わっていません。

この動画は、ストライカー方式の代表例であるグロック19の発射の様子です。ハンマー方式との違いに注目してください。

トリガーを引くと、銃内部に組み込まれたストライカー(撃針そのものがハンマーの役割を果たす部品)が直接前進し、プライマーを叩いて発射されます。

これにより部品点数を減らし、軽量化やシンプルな操作性を実現しています。

多くの現代的なポリマーフレーム製ピストルで採用されている方式です。

ガス作動方式のピストル

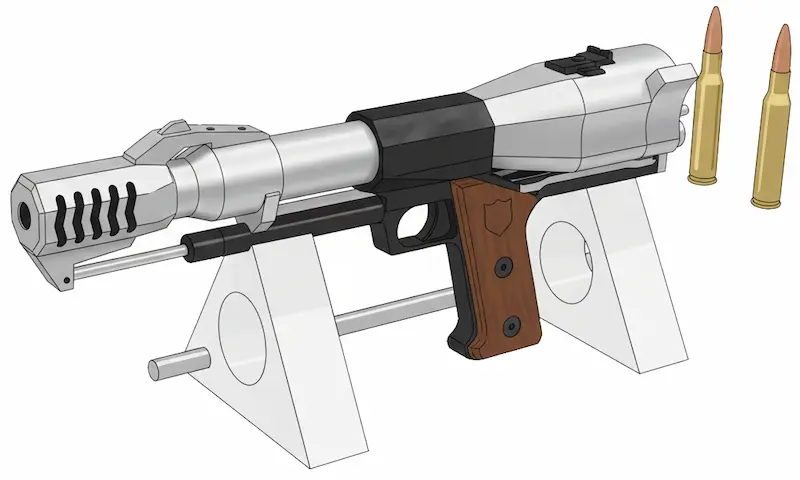

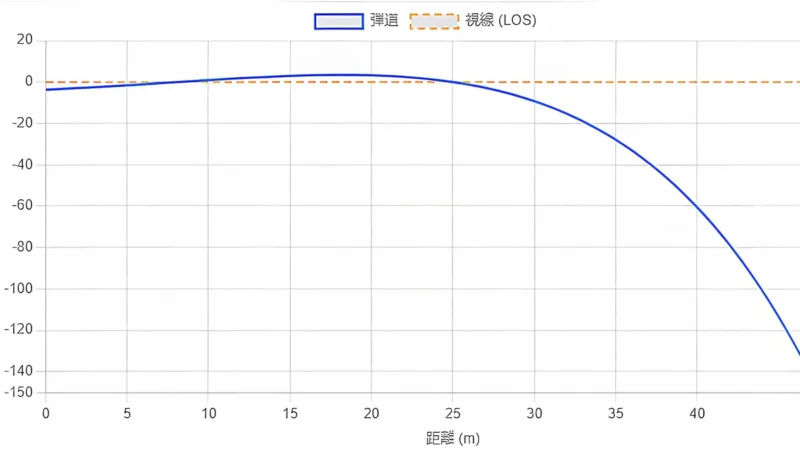

一般的なピストルは反動(リコイル)を利用してスライドを後退させる構造が多いですが、大口径の強力な弾薬を使用するピストルでは、ガス圧を利用してスライドを後退させるガス作動方式も採用されます。

この動画は、ガス作動方式を採用する代表的な大型ピストル、デザートイーグルの発射の様子です。反動だけでなく、発射ガスの力を利用して作動する様子に注目してください。

デザートイーグルの場合、スライドの先端内部にガスピストンが備わっています。

発射時に発生するガスの一部がこのピストンに送られ、そのガス圧がピストンを後退させることでスライド全体が後退します。

これにより、強力な弾薬でも効率的に自動装填・排莢が行われます。

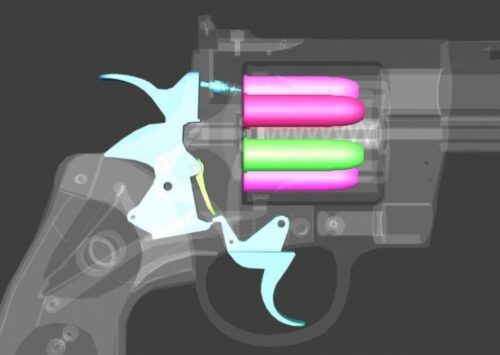

リボルバー(回転式拳銃)の構造

現代の自動拳銃とは異なる、独特の魅力を持つのがリボルバー(回転式拳銃)です。

1300年代のヨーロッパで原始的な銃が誕生し(諸説あり)、1500年代にシングルショット(単発)ピストルが開発されました。

その後、1500年代末期には手動でシリンダー(回転弾倉)を回す方式のリボルバーが登場。

そして1814年にはアメリカのイライシャ・コリアーによって、より実用的なフリントロック・リボルバーが発明されます。

1836年、サミュエル・コルトが画期的なリボルバー・メカニズムの特許を取得すると、リボルバーは爆発的に普及します。

さらに1856年にはイギリスのロバート・アダムスによって世界初のダブルアクション・リボルバーが開発され、コルト社も1877年に初のダブルアクション・リボルバー(コルトM1877)を開発しました。

ダブルアクション・リボルバーとは、トリガーを引くだけでシリンダーの回転とハンマーのコッキング(引き起こし)が連動し、連続発射が可能な機能を持つリボルバーのこと。

この機構により、リボルバーはさらに実用的な銃器へと進化しました。

現在、最も一般的なリボルバーの構造といえるでしょう。

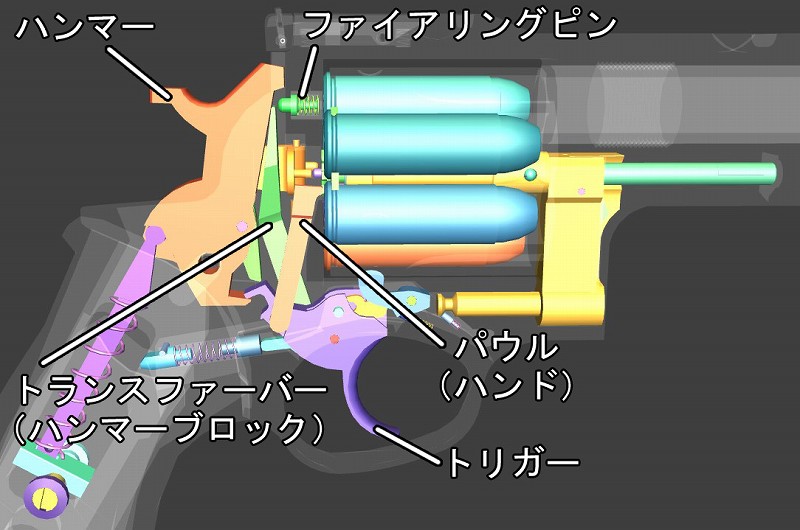

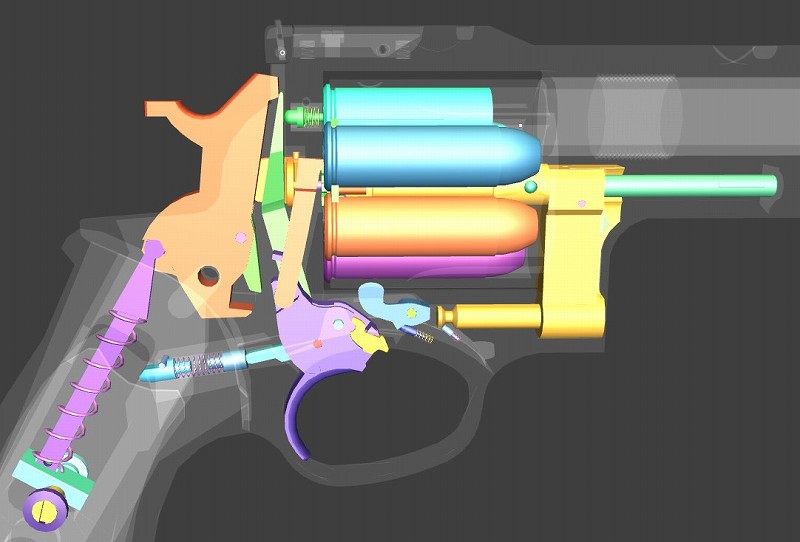

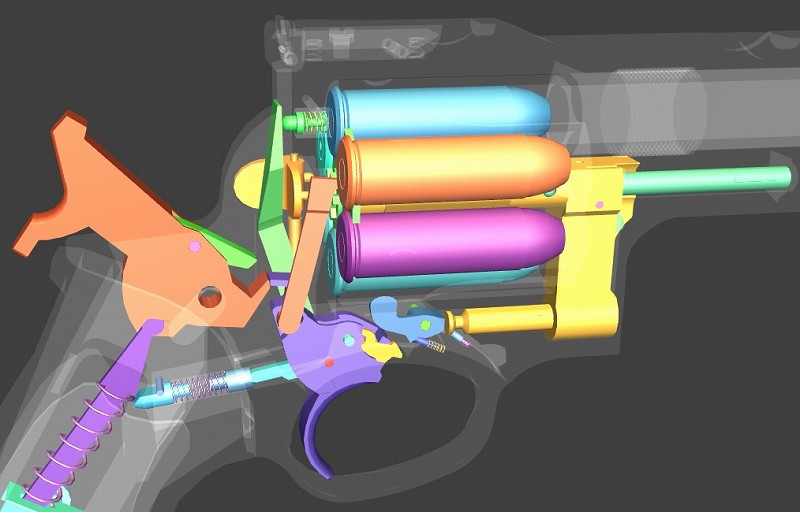

リボルバーの撃発構造(ダブルアクション方式)

この動画は、ルガー社のリボルバー「レッドホーク」の発射サイクルを示しています。

トリガー操作だけでシリンダーが回転し、発射される様子をご覧ください。

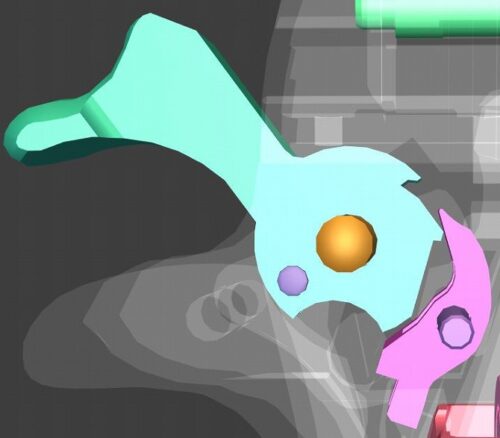

この図はルガー社のダブルアクション・リボルバーを表しています。

シングルアクション(ハンマーを手動で起こして発射)とダブルアクション(トリガー操作のみで連続発射)の両方が可能です。

トリガーを引いていない状態では、ハンマーはファイアリングピンに直接接触していません。

これはトランスファーバーと呼ばれる部品による安全機構で、銃の落下などによる外部の衝撃から意図しない暴発を防ぎます。

トリガーを引くと、ハンマーが起き上がると同時にトランスファーバーが上昇します。

また、パウル(ハンド)と呼ばれる部品が上昇し、シリンダー(回転弾倉)を次の弾薬の位置へと正確に回転させます。

トリガーを最後まで引き切ると、ハンマースプリングの力でハンマーが勢いよくトランスファーバーを叩きます。

ハンマーの打撃力はトランスファーバーを介してファイアリングピンに伝わり、弾薬のプライマーを撃発して発射されます。

こちらは手動でハンマーを起こした状態(シングルアクション時)です。

この状態からトリガーを引くと、ハンマーが開放されてトランスファーバーを叩き、より軽いトリガープルで撃発します。

リボルバーは自動拳銃に比べて部品点数が少なく、高い信頼性を持つことが特徴です。

特にダブルアクション方式は、確実な作動と即応性が求められる場面で今も重宝されています。

用語集

| 部品名 | 英語表記 | 説明 |

|---|---|---|

| 弾頭 | Bullet | 発射されて標的に当たる部分。 |

| 薬莢 | Cartridge Case | 弾頭、装薬、プライマーを一体化した弾薬のケース部分。 発射後に排出される。 |

| 装薬 | Propellant / Gunpowder | 弾薬内部に詰められた火薬。 燃焼によってガスを発生させ、弾頭を押し出す。 |

| プライマー | Primer / 雷管 | 薬莢の底部に埋め込まれた小さな部品。 衝撃を受けると発火し、装薬に引火する。 |

| ファイアリングピン | Firing Pin / 撃針 | ハンマーまたはストライカーによって叩かれ、プライマーを打撃する細長い部品。 |

| ハンマー | Hammer / 撃鉄 | スプリングの力で回転し、ファイアリングピンを叩く部品。 主にハンマー方式の銃に搭載される。 |

| ストライカー | Striker | ハンマーを持たないストライカー方式の銃で、直接プライマーを打撃する部品。 撃針と撃鉄の機能を兼ねる。 |

| トリガー | Trigger / 引き金 | 指で引くことで撃発機構を作動させる部品。 |

| スライド | Slide | 銃の上部を覆い、発射時に後退して排莢・次弾装填を行う可動部品。 |

| マガジン | Magazine / 弾倉 | 複数の弾薬を保持し、銃に供給する容器。 |

| 薬室 | Chamber | 銃身の末端部分にある、弾薬を装填するスペース。 |

| リコイルスプリング | Recoil Spring | スライドの後退を吸収し、前進させて次弾装填を完了させるためのバネ。 |

| エジェクター | Ejector / 排莢器 | 後退した薬莢を銃外に排出する部品。 |

| シリンダー | Cylinder / 回転弾倉 | リボルバーに複数の弾薬を装填し、回転させることで次弾を薬室位置に送る部品。 |

| トランスファーバー | Transfer Bar | リボルバーに搭載される安全装置の一つ。 トリガーを引かない限り、ハンマーがファイアリングピンに直接接触するのを防ぐ。 |

| パウル / ハンド | Pawl / Hand | トリガー操作に連動してシリンダーを回転させる部品。 メーカーによって呼び名が異なる。 |