「口径」という言葉を耳にしたとき、「〇〇口径って何ミリ?」と疑問に思ったことはありませんか?

以下の表は、「公称上の口径」と、「実際の口径」の違いを表しています。

| 弾薬名 | 公称口径 (mm / インチ) | 谷径 | 山径 |

|---|---|---|---|

| .22 LR | 0.22インチ (約5.6 mm) | 5.64 mm | 5.51 mm |

| .223 Rem 5.56 NATO | 0.223インチ 5.56 mm | 5.69 mm | 5.56 mm |

| .308 Win 7.62 NATO | 0.308インチ 7.62 mm | 7.82 mm | 7.62 mm |

| 7.62×39 mm | 7.62 mm | 7.92 mm | 7.62 mm |

| 7.92×57 mm マウザー | 7.92 mm | 8.20 mm | 7.92 mm |

| .303 ブリティッシュ | 0.303インチ (約7.70 mm) | 7.92 mm | 7.70 mm |

| 9×19 mm パラベラム | 9 mm | 9.02 mm | 8.79 mm |

| .45 ACP | 0.45インチ (約11.43 mm) | 11.43 mm | 11.23 mm |

| .38 スペシャル | 0.38インチ (約9.65 mm) | 9.02 mm | 8.79 mm |

| .357 マグナム | 0.357インチ (約9.07 mm) | 9.02 mm | 8.79 mm |

この表から分かるように、口径の表記と実際の数値には様々なパターンがあります。

この記事では、銃の口径に関する基本的な定義から、銃身内部のライフリング、谷径と山径の違い、インチやミリメートルといった表記の違い、ショットガンや大砲における特殊な口径まで、口径について詳しく解説します。

銃の口径とは?

口径とは、銃身(バレル)の内径です。

銃身とは、装薬の燃焼により発生した高圧ガスを利用し、弾頭を加速させるための筒状のパーツです。

銃身の先端部分を銃口(マズル)と呼び、後端部分をブリーチと呼びます。

銃身内部をボア(bore)と呼ぶことから、銃身の内径はボアダイアメーター(bore diameter)とも呼ばれます。

また、口径は英語で「キャリバー(caliber)」ですが、「ボア」と「キャリバー」の違いは後述します。

キャリバーの語源はギリシャ語の「kalapous」に由来し、「靴職人の足型」を意味します。これが後にアラビア語で「型」や「鋳型」を意味する「qālib」に変化し、16世紀に「口径」を意味するイタリア語の「calibro」やフランス語の「calibre」へと変化しました。

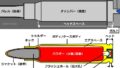

ライフリングの山(ランド)と谷(グルーブ)

銃身内部を覗くと、ライフリングと呼ばれる溝が確認できます。

ライフリングは弾頭を回転させ、ジャイロ効果によって空中における弾の直進性を高めるために存在します。

古いマズルローダー(前装式銃)やショットガンにはライフリングが使用されないものが多いですが、高い命中精度を求められる銃の多くにはライフリングが備わっています。

ジャイロ効果とは、回転している物体が姿勢を保とうとする現象です。この現象により、外力が加わっても回転軸が安定しやすくなります。自転車やバイクの車輪が回転することでまっすぐ走りやすくなるのもジャイロ効果の一例です。

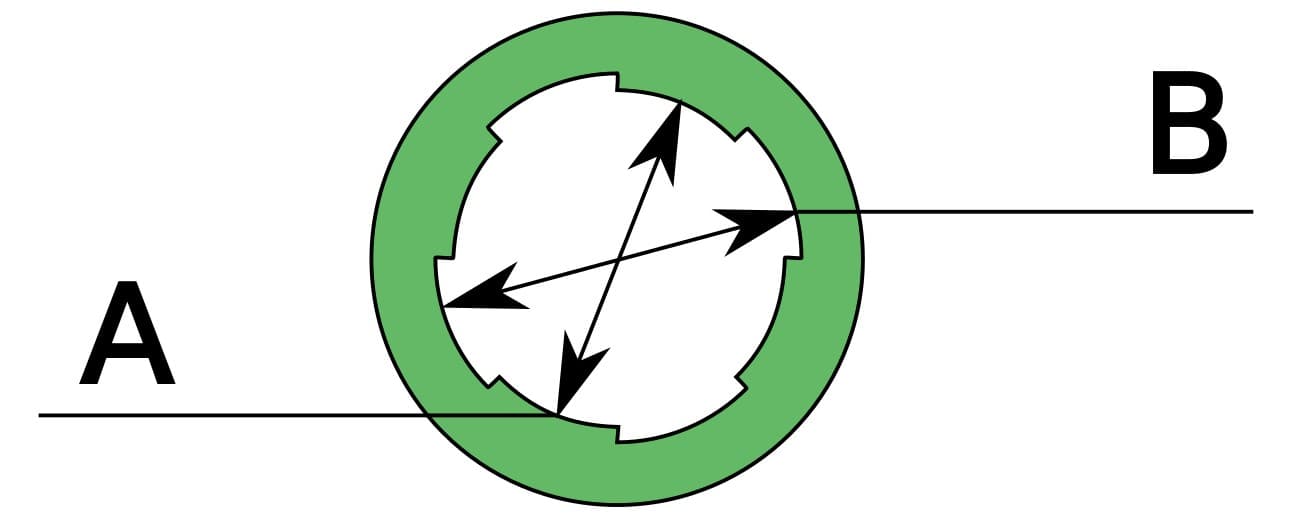

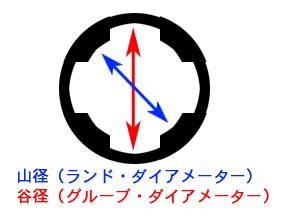

これは銃身(バレル)の断面図です。

対面する山の内径(図A)を山径 / ランド径(ボアダイアメーター / ランドダイアメーター)と呼びます。

対面する谷の内径(図B)を谷径 / グルーブ径(グルーブダイアメーター)と呼びます。

山は「ランド(Land)」、谷は「グルーブ(Groove)」です。

発射時には山径より大きい直径の弾頭が通過し、銅や鉛で構成された柔らかい弾頭はライフリングに食い込むことでライフリングの方向に沿って回転します。

ライフリングとは、銃身内に刻まれる螺旋状の溝(谷)と、その間の盛り上がり(山)です。

弾が発射時に谷にかみ合って回転するため、実際の弾丸の外径=谷径に近くなるのが一般的です。

先ほど「ボア」と「キャリバー」について触れましたが、ボアは山径を指し、主にライフリングが備わっていないショットガンなどで多く利用される用語です。

一方、口径を意味する「キャリバー」も同様に、一般的には「山径」を意味しますが、山径に限定される決まりはありません。

そのため、「山径」「谷径」「弾頭直径」のいずれも「キャリバー」として扱われる場合があります。

口径がどちらを指すかは、弾薬の開発国や銃器の種類によって異なります(後述します)。

銃身を後ろから見たとき、進行方向に向かって右回転し、溝の数が6本の場合は「6条右回り」と表現されます。通常、ライフリングの回転方向は「右回り」がほとんどで、左回りはイギリスのライフル(エンフィールド)など、一部にしか存在しません。

筆者は「ランド・ダイアメーター」と記述された日本語の資料を見たことがありませんが、NRA発行の「NRA Firearms Sourcebook」など、いくつかの英文資料でまれに見られます。

これは私見ですが、ライフリングの説明をする際に、「ボア・ダイアメーター」が山径であることを知らない人に対しても、「ランド・ダイアメーター」といえばどこを指すのかストレートに意味が通じるため、状況次第で多用されている呼び方だと思われます。

通常は、「口径」「ボア」「ボアダイアメーター」などと呼ぶのが一般的でしょう。

インチ表示の口径

口径はミリメートルやインチで表記されます。

アメリカではインチ単位で口径を表示することが一般的で、例えば、.38口径や.45口径は銃身の内径をインチで表しています。

インチ表示では100分の1インチ、1000分の1インチで計測されています。

| 弾薬の種類 | 公称上の口径 | 実際の口径 |

|---|---|---|

| .38スペシャル | 0.38インチ(9.65mm) | 0.355インチ(9.02mm) |

| .357マグナム | 0.357インチ(9.07mm) | 0.355インチ(9.02mm) |

| .44マグナム | 0.44インチ(11.18mm) | 0.429インチ(10.9mm) |

| .45ACP | 0.45インチ(11.43mm) | 0.45インチ(11.43mm) |

.38スペシャル弾は0.38インチ(9.65mm)を意味していますが、口径は0.355インチ(9.02mm)です。

なぜ「公称上の口径」と「実測」が異なるのか?

なぜ.45ACP弾はこれが異なっていないのか?

この理由を詳しく解説していきます。

拳銃やライフルでは、口径の表示に小数点が使われることが一般的です。

例えば、.45口径は0.45インチを意味し、本来の「0.45」のうち先頭の「0」が省略されています。

この表記は主にアメリカで採用されており、他国ではミリメートル単位で表示されることが多くあります(例: 9mmパラベラム)。

口径が大きいほど威力が強いと考えられがちですが、実際の威力は弾丸の重さ(弾頭重量)と弾速によって決定されます。

例えば、.357マグナム弾は.45ACP弾より口径が小さいものの、弾速が速いため貫通力が高くなります。

.38スペシャルと.357マグナムは同じ口径

.38スペシャルと.357マグナムは異なる弾薬で名称も異なりますが、どちらも同じ口径です。

そのため、.357マグナムリボルバーに.38スペシャルを装填し発射可能です。

.38スペシャルと.357マグナムの山径は0.346インチ(8.79mm)、谷径は0.355インチ(9.02mm)となります。

つまり、.38スペシャルと.357マグナムの実際の口径は、0.355インチ(9.02mm)です。

.38スペシャルと.357マグナムが同じ口径の理由

なぜ.38スペシャルと.357マグナムは同じ口径なのに、名称の数字が異なるのか?

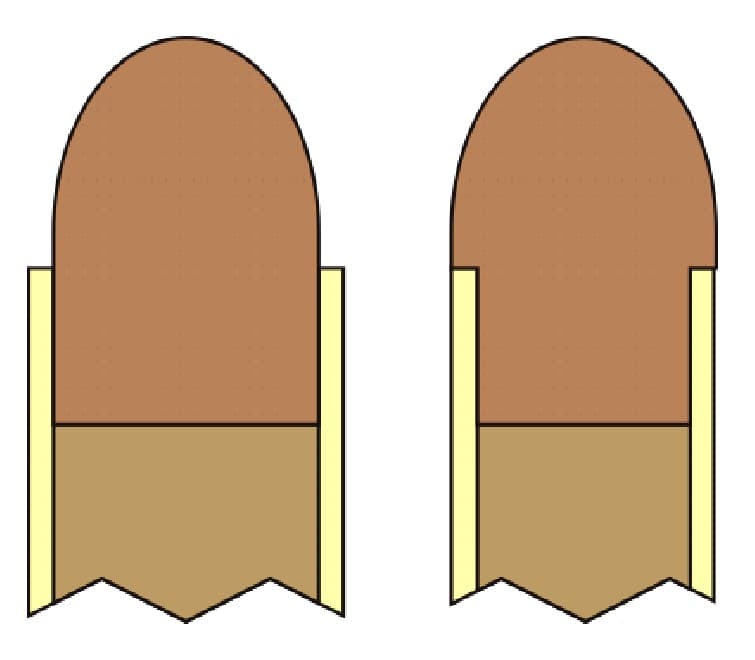

この理由は、もともと.38スペシャルは「ヒールドブレット」だったからです。

ヒールドブレット(Heeled bullet)とは、弾頭と薬莢が同じ外径を持つという、古い設計の弾薬です。

弾頭の後端が薬莢の厚みの分だけ小さくなっており、弾頭側面と薬莢側面の間に段差がない設計でした。

当時の.38スペシャルは0.38インチの弾頭直径があったものの、のちの時代にヒールドブレットを廃止。

0.355~0.358インチの弾頭直径に縮小され、「.38スペシャル」という名前だけが残ったという歴史的背景があります。

ちなみに「.38スーパー」も弾頭直径が0.356インチしかなく、これも同じ理由です。

また、.45ACPにおいて、規格値0.45インチ(11.43mm)が実測の口径0.45インチ(11.43mm)と一致するのは、開発当時に.45ACPはヒールドブレットではなかったからです。

現在ではヒールドブレットが少なくなりましたが、.22LR弾などでは現役で使用されています。

.44マグナムの口径は10.9mm

.44マグナム(.44レミントンマグナム)の場合は、山径が0.417インチ(10.59mm)、谷径が0.429インチ(10.9mm)です。

同じく.44口径の.44S&Wスペシャル弾も.44マグナムと同じ10.9mmが口径です。

つまり、.44マグナムの実際の口径は0.429インチ(10.9mm)です。

口径は山径?谷径?

一般的に口径とは山径(ボアダイアメーター)を指します。

しかし、アメリカで開発された弾薬の多くは谷径が口径になり、なおかつアメリカで開発された弾薬でも山径を口径とする例外もあるため複雑です。

大雑把に「アメリカで誕生した弾薬は谷径が口径」「アメリカ以外の国で誕生した弾薬は山径が口径」と覚えると良いかもしれませんが、例外があることも念頭に置く必用があるでしょう。

口径の定義は「何を基準としたいか(製造・弾頭設計・国の慣習)」によって変わるため、共通の国際基準が存在しないのが実情です。

アメリカ(例:.308 Winchester)では、谷径=実際の弾頭径を口径とすることが多いです。

ドイツ(例:7.92mm Mauser)など一部ヨーロッパ諸国では、山径=銃身内の狭い部分を基準とする傾向があります。

たとえば、ドイツの7.92mm弾(実際の弾頭径8.2mm)は、山径を口径としたためこのような表示になっています。

イギリスやアメリカでは、現実の弾頭寸法に近い谷径を口径としてきました。

軍用銃では厳密な製造公差や装薬量があり、谷径による正確な設計が重要とされる一方、民間用や旧式の銃では伝統的な呼称(例:.38 Special → 実際は.357インチ)が残っていることがあります。

19世紀から20世紀初頭にかけてのアメリカにおいて、当時の命名法では薬莢の外径や谷径を基準に名称が付けられることがありました。

弾薬の命名規則は、必ずしも実際の弾頭直径を正確に示しているわけではありません。

歴史的背景、商業的慣習、技術的な要件が絡み合い、現在の「規格値」と「実測値」の違いが生じています。

これは特に古い弾薬で顕著であり、混乱を招く要因となっています。

例を挙げると、アメリカ製の.308ウィンチェスター(7.62x51mm)というライフル弾の「.308」は、谷径の0.308インチ(7.82mm)を意味し、山径は0.3インチ(7.62mm)となり、谷径が口径です。

一方、.308ウィンチェスターと同サイズの7.62mmNATO弾は、山径が7.62mmで山径が口径です。

また、AK47などで使用されるロシア製の7.62x39mmは、山径が7.62mm、谷径が7.87mmとなり、山径が口径です。

このように、弾薬の名称(または公称の口径)は実際の口径とは異なることがあります。

| 弾薬 | 公称の口径 | 山径 (mm) | 谷径 (mm) | 弾頭直径 (mm) |

|---|---|---|---|---|

| .22 LR | 0.22インチ | 5.51 mm | 5.64 mm | 5.626~5.728 mm |

| .38 SPL | 0.38インチ | 8.79 mm | 9.02 mm | 9.017~9.093 mm |

| 9×19 mm | 9 mm | 8.79 mm | 9.02 mm | 8.957~9.03 mm |

| .357マグナム | 0.357インチ | 8.79 mm | 9.02 mm | 9.017~9.093 mm |

| 10 mmオート | 10 mm | 9.91 mm | 10.173 mm | 10.097~10.173 mm |

| .40 S&W | 0.4インチ | 9.91 mm | 10.173 mm | 10.097~10.173 mm |

| .44マグナム | 0.44インチ | 10.59 mm | 10.9 mm | 10.897~10.973 mm |

| .45 ACP | 0.45インチ | 11.23 mm | 11.43 mm | 11.405~11.481 mm |

| .223レミントン (5.56×45 mm) | 0.223インチ 5.56 mm | 5.56 mm | 5.69 mm | 5.626~5.702 mm |

| 5.56 mm NATO (5.56×45 mm) | 5.56 mm | 5.56 mm (NATO規格) | 5.69 mm (NATO規格) | 5.7 mm (NATO規格) |

| .308 ウィンチェスター (7.62×51 mm) | 0.308インチ | 7.62 mm | 7.82 mm | 7.773~7.849 mm |

| 7.62 mm NATO (7.62×51 mm) | 7.62 mm | 7.62 mm (NATO規格) | 7.82 mm (NATO規格) | 7.82 mm (NATO規格) |

| 7.62×39 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.92 mm | 7.85~7.9 mm |

谷径より大きな弾頭直径の弾頭が発射される場合、弾頭は谷径のサイズまで圧縮されます。

7.62mmNATOと同サイズの.308ウィンチェスターは、7.62mmNATOよりも高圧です。.308ウィンチェスターの銃で7.62mmNATOを使用可能ですが、反対に7.62mmNATOの銃で.308ウィンチェスターは使用不可のため注意が必要です。

9mm口径の銃は実際には8.79mm口径

9mm弾(9x19mm/9mmルガー/9mmパラベラム)を例にすると、この弾薬を使用する銃の口径は「9mm」と呼ばれています。

しかし、実際のサイズは異なります。

9mmを使用する銃の口径(山径)は8.79mmで、弾頭の直径は公差を含めて8.957~9.03 mmになります。

谷径は9.02mm、山径は8.79mmとなり、そこを直径8.957~9.03 mmの弾頭が通過します。

9mmの場合、0.355インチ(9.017mm)や0.356インチ(9.0424mm)の弾頭が多く利用されています。

一般的に0.355インチの弾頭はFMJやJHPといった鉛のコアを銅のジャケットで覆った「ジャケッテッドブレット」で使用され、0.356インチの弾頭は鉛のみの「レッドブレット」で使用される傾向があります。

ショットガンの口径

ショットガン(散弾銃)の口径は、ゲージ(gauge / 番)で分類されます。

一般的に多く利用される口径は次のとおり。

- 10ゲージ(10番)

- 12ゲージ(12番)

- 16ゲージ(16番)

- 20ゲージ(20番)

- 28ゲージ(28番)

ゲージの場合、数字が小さいほど口径が大きくなります。

つまり、10ゲージは12ゲージよりも大口径です。

| ゲージ | 内径 (mm) | 備考 |

|---|---|---|

| 10 | 19.5 | 大型獣狩猟に使用される |

| 12 | 18.5 | 最も一般的で用途が広い |

| 16 | 16.8 | 小動物猟やクレー射撃に使用される |

| 20 | 15.9 | 小動物猟やクレー射撃に使用される |

| 28 | 14.2 | 小動物猟やクレー射撃に使用される |

| .410 | 10.4 | 67.5番ゲージ相当で.410口径とも呼ばれる |

ゲージは、銃身の内径と同じ大きさの鉛球が何個で1ポンドの重さになるのかで決まります。

例えば、銃身の内径と同じ直径の鉛球が12個で重さ1ポンドになると、その銃身の口径は12ゲージです。

※1ポンド=453.592グラム

しかし、「.410」は例外で、410/1000インチ (約67.5ゲージ相当)となり、一般的には「.410」や「.410口径」と呼ばれます。

ショットガンの口径は「ゲージ」または「番」で表されます。

この方式は、1ポンドの鉛を同じ大きさの球に分けたときの球の数に基づいています。

例えば、「12ゲージ」は1ポンドの鉛を12個の球に分けた際の球の直径に相当する口径です。

数字が大きくなるほど口径が小さくなります。

一般的なショットガンの口径は12ゲージや20ゲージですが、歴史的には4ゲージや8ゲージといった大型口径も存在していました。

大砲の口径

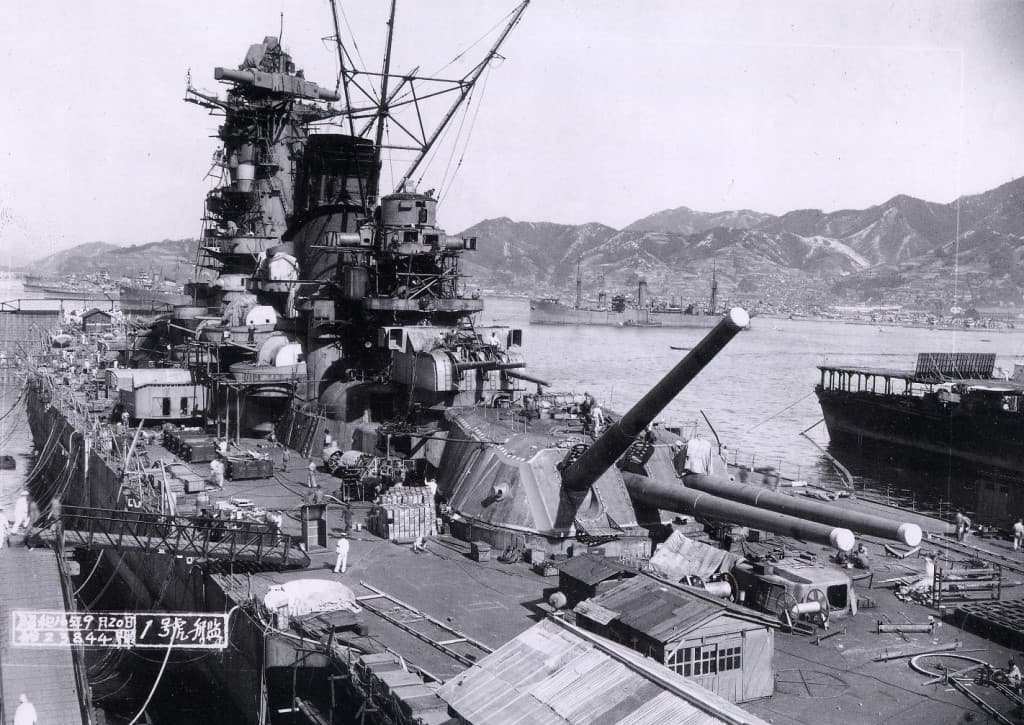

戦艦大和の主砲は「45口径46cm砲」と呼ばれます。

当然ながら、戦艦大和の主砲と.45口径ピストルは同じ口径ではありません。

大砲と銃は、異なる表記が利用されています。

砲身の内径

大砲における「口径」とは、砲身の内側の直径を指します。

45口径46cm砲の場合、砲身の内径(山径)が46cmであることを意味します。

砲身の長さ

45口径46cm砲の場合、砲身の長さが口径(46cm)の45倍であることを意味します。

計算すると砲身の長さは46 cm x 45 = 20.7 メートルとなります。

日本海軍では、これらを組み合わせて「45口径46センチ砲」のように表現されました。

つまり、「45口径46cm砲」とは、こういうことです。

例えば、アメリカ海軍のアイオワ級戦艦の主砲は「16インチ/50口径」と表されますが、これは、口径が16インチ、砲身の長さが800インチ(16×50=800)であることを意味します。

また、戦車の砲身を例にすると、パンター戦車に使用される「75 mm L/70」という数字は、口径が75mmで、砲身の全長が75 x 70 = 5,250 mm(5.25メートル)であることを意味します。

現在、陸上自衛隊の10式戦車で使用される「44口径120mm滑腔砲」も同様に、口径が120 mm、砲身の全長が120 x 44 = 5,280 mm(5.28メートル)です。

(10式戦車の主砲は、ドイツ・ラインメタル社の「120 mm L/44」を参考にして設計されました)

この方式は主に軍用兵器で使われ、民間用の銃器ではほとんど見られません。

砲身が長いほど砲弾の初速が速くなり、射程距離や弾道の安定性が向上します。

一方で、砲身が長いほど兵器全体の重量や取り回しに影響を及ぼします。

17~19世紀の間、イギリス、フランス、プロイセンなど多くの国で「○ポンド砲(pounder)」という呼称が一般的で、砲弾の重量を基にした大砲の口径表示方法が採用されていました。

例えば、「6ポンド砲」は6ポンド(約2.7kg)の砲弾を使用することを意味します。

砲弾の直径は、重量が増すごとに大きくなります。

以下は、一般的な砲弾の重量と口径の関係です。

この方式は広く使用されていましたが、19世紀後半から20世紀初頭にかけて変更され始めました。

例えば、フランスでは1829年にヴァレ(Valée)方式を採用し、野戦砲の口径を8ポンド砲と12ポンド砲、および24ポンド砲や6インチ榴弾砲に統一しました。

その後、多くの国々が砲弾の重量ではなく、大砲の口径(砲身内径)で分類する方式へと移行しました。

まとめ

「口径」とは銃身の内径を指し、「キャリバー(caliber)」とも呼ばれます。

銃身内には弾頭を回転させて直進性を高めるための「ライフリング」と呼ばれる螺旋状の溝があり、その盛り上がった部分を「山(ランド)」、溝の部分を「谷(グルーブ)」と呼びます。

口径の表示には「公称上の口径」と「実際の口径」に違いがあることが多く、これは弾薬の歴史的背景や開発国による慣習に由来します。

口径の表記と実際の寸法の例

特殊な口径の表記