弾薬の構造について解説します。

弾はどんな構造でどうやって発射されるのか?

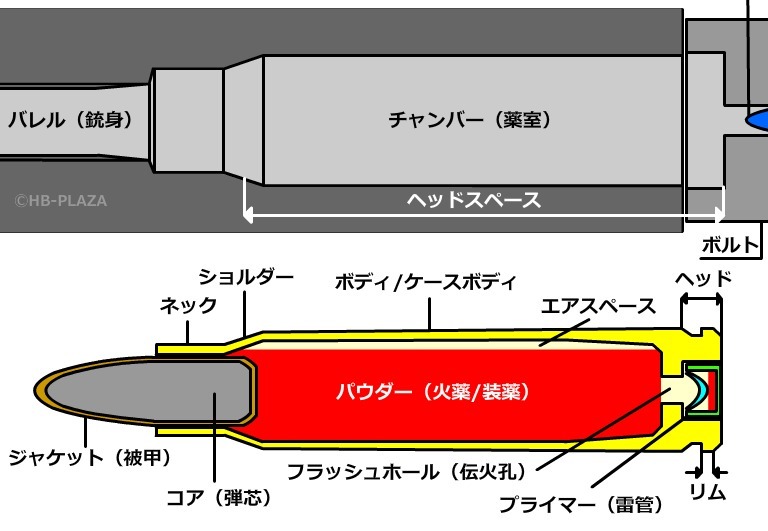

カートリッジ(弾薬)は、以下で構成されています。

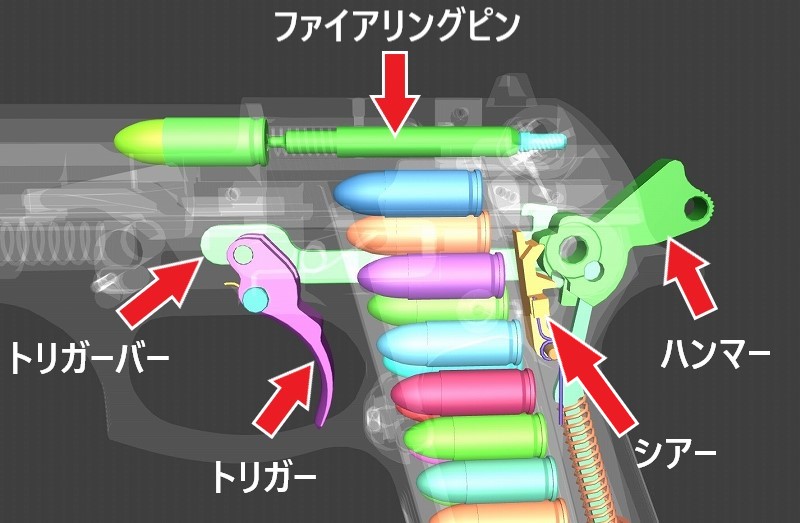

銃のファイアリングピン(撃針)が弾薬後部のプライマー(雷管)を叩くと、雷管内部の火薬が燃焼します。この火薬は、加圧されると燃焼する起爆薬です。

雷管内の火薬が燃焼すると、薬莢内のフラッシュホール(伝火孔)と呼ばれる小さな穴を火花や燃焼ガスが通過し、パウダー(装薬)に引火して激しく燃焼します。

装薬が燃焼を始めると、発生した燃焼ガスにより内部圧力(腔圧)が高まり、弾頭が押し出されてバレル(銃身)の中で加速し発射されます。

※薬莢の詳しい内部構造については後述します。

薬莢の構造

薬莢の厚みは先端が薄く、後部は厚くなっています。

装薬燃焼時は後部に最も強い圧力が加わる他、モデルによっては薬室が薬莢後部を十分にサポートしない設計も存在するため、薬莢後部は強固な構造です。

発射時には、薬莢が膨張して薬室(チャンバー/チェンバー)に密着することで、高圧ガスが後方へ漏れるのを防ぎます。

特に真鍮製の薬莢はこうした伸縮に対して耐久性があり、スムーズな排莢を実現する高い信頼性がありますが、一方で安価なアルミ製や鉄製の薬莢は、使用銃によっては、ひび割れが生じるなどのトラブルが発生する場合があります。

使用される装薬は、銃や弾の種類によって燃焼速度が異なり、燃焼速度を調節することで耐圧の限界を超えることを防ぎ、安全かつ最良のパフォーマンスを生み出します。

説明図では、装薬がびっしり詰まっているように見えますが、実際にはエアスペースと呼ばれる空洞部分もあります。

薬莢の総容量のうち、装薬が占める割合は30%~100%が多く、なかには容量の5%しか占有しない場合もあります。

エアスペースが占める割合は、拳銃弾では多めで、ライフル弾では少なめの傾向があり、これは使用される装薬の種類によって異なります。

ただし、黒色火薬を使用する場合は容量の100%を装填する必要があり、容量内に空洞部分を作ると急激な燃焼によって圧力が限界を超え、爆弾のように銃身が破裂する事故が起きやすいため注意が必要です。

参考動画:GECO Hexagon

センターファイアーとリムファイアー

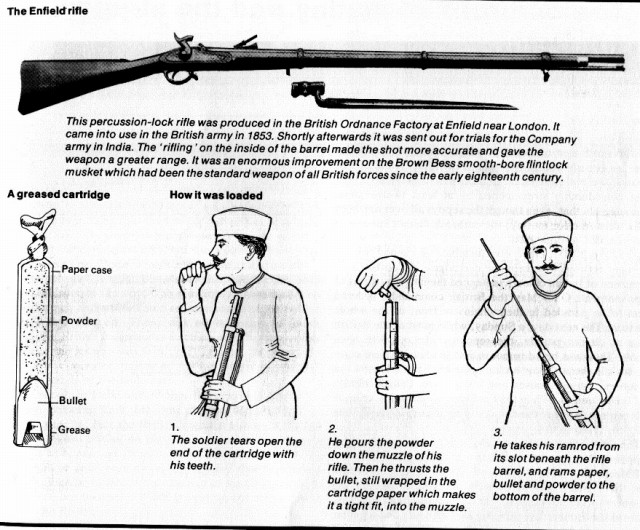

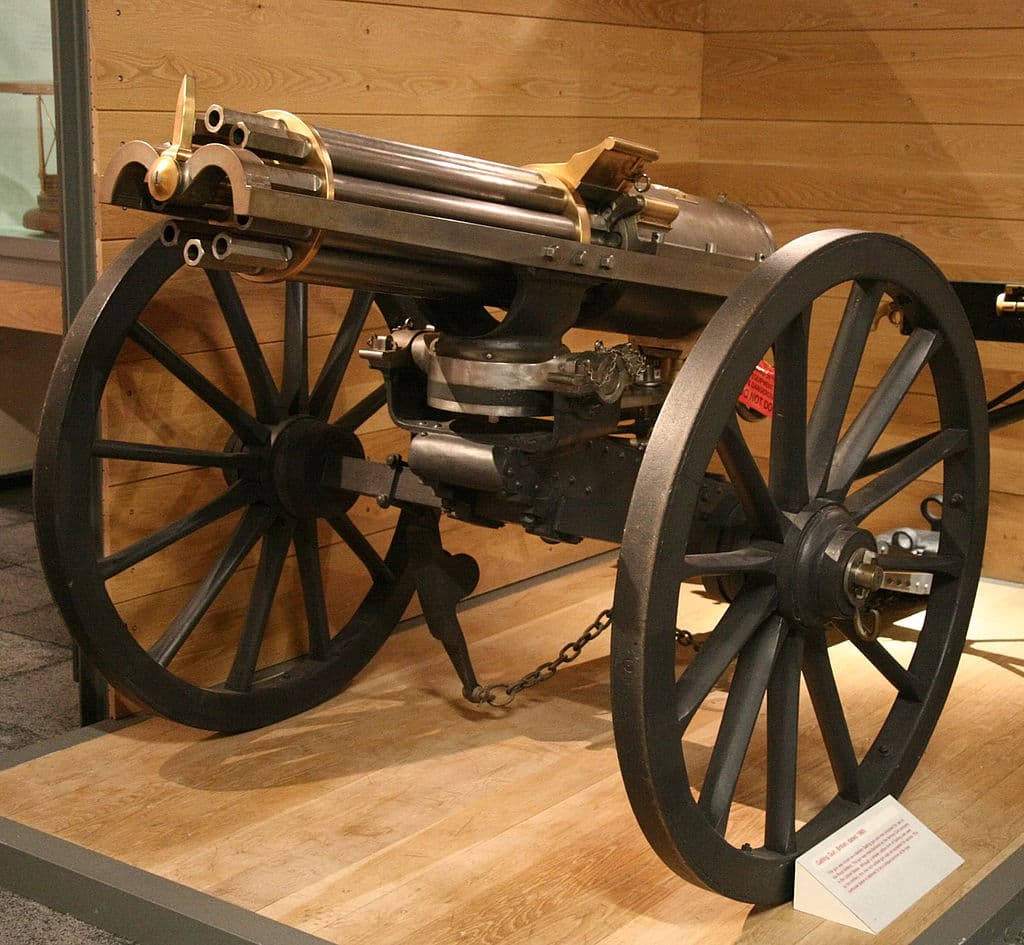

金属製の弾薬カートリッジが発明されるまでは、銃に弾丸と火薬を別々に装填したり、紙製の薬莢を使用し、火縄、火打石、パーカッションキャップ、ピンファイアなどを用いて着火していました。

しかし現在では、圧力が加わると燃焼する火薬を着火剤として利用するカートリッジが使用されており、大きく分けてセンターファイアーカートリッジ(1860年から現在まで)とリムファイアーカートリッジ(1857年から現在まで)の2種類が存在します。

センターファイアー・カートリッジ

センターファイアカートリッジとは、プライマー(雷管)がケースの底の中央(センター)に配置された弾薬です。

肉厚のケースを持つのでパワーのあるカートリッジに使用でき、雑に扱っても暴発しにくいメリットがあります。

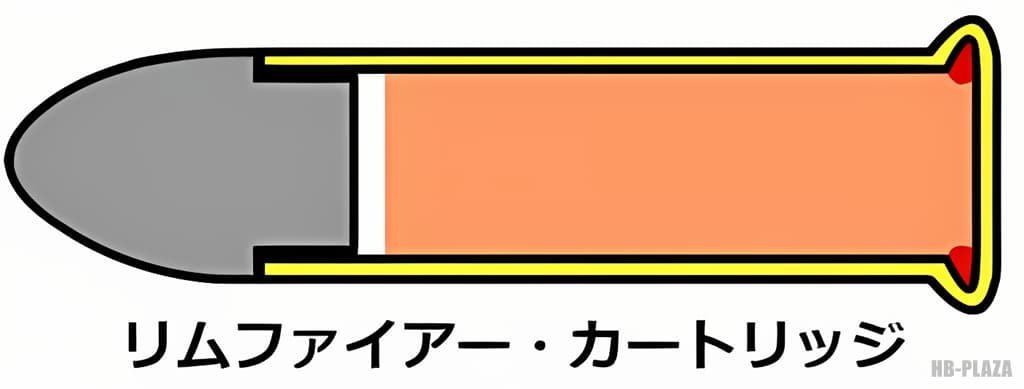

リムファイアー・カートリッジ

リムファイアカートリッジは、ファイアリングピン(撃針)がリム(薬莢底部の周囲)を叩くことで撃発する弾薬です。

リムの内部には圧力が加わると燃焼する火薬がリング状に配置されています。

相対的にリムファイアーカートリッジはセンターファイアーカートリッジよりも不発率が高く信頼性が低いのですが、製造コストが安いことから小口径のスポーツ用として広く使用されています。

リムの種類

リム(Rim)は、薬莢の後端にある円周状の突起部分を指します。

自衛隊では、「リムが備わった薬莢(リムドカートリッジ)」を「起縁薬きょう」と呼んでいます。

リムには主に2つの役割があり、弾薬を手動で排出させる際にエキストラクターを引っかける目的や、ヘッドスペースを保持する目的で利用されます。

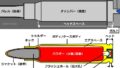

ヘッドスペースとは、銃の薬室内で弾薬が正確に収まるための基準となる距離のことです。具体的には、薬室の決められた位置(リム、ショルダー、ケースの口など)からボルトや銃身後端までの距離を指します。適切なヘッドスペースが確保されていないと、発射時にガス漏れや作動不良、銃の破損や事故につながることがあります。

リムの種類は、リムド、リムレス、ベルテッド、セミリムド、リベイテッドがあり、例えば「リムドケース」などと呼ばれます。

ケース(Case)とは、「薬莢」を意味します。

リムド・ケース

リムド(Rimmed)は、歴史の古いケース形状です。

リムの直径がケースの底部より大きく、主にリボルバーやブレイクアクションの銃で使用されます。

リムがヘッドスペースの役割を果たすため、ケースの長さが厳密でなくても問題ありません。

【例】.38スペシャル、.357マグナム、.30-30ウィンチェスターなど。

リムファイアー・カートリッジはリムドケースが使用されます。

小型のリムファイアー・カートリッジでは、銃身内径(口径)とケース直径が同じものが多く、これらはヒールド・ブレットと呼ばれています。

リムレス・ケース

リムレス(Rimless)は、リムとケースが同じ直径のため、スムーズな給弾が可能です。

ボックスマガジンやベルト給弾式銃に適しており、ストレートウォール・ケース(※)では、ケースの先端(ケースマウス)でヘッドスペースを取ります。

【例】9mmパラベラム、.45ACP、.30-06スプリングフィールド。

現代の軍用銃など、オートマチック(自動式銃)で現在最も広く使用されています。

※薬莢形状には「ストレート」と「テーパード」の2種類が存在します。

ストレートは、薬莢の側面が平行で真っ直ぐな形状です。主にリム付きの弾薬や低圧の弾薬(例:ショットガンシェルやリボルバー用の弾薬)に使用され、製造が簡単でハンドロード(弾薬の自作)が容易という特徴があります。

一方、テーパード(テーパー形状)は、薬莢の側面が徐々に細くなる形状です。自動装填式の銃で使われることが多く、膨張による薬室への張り付きを防ぎ、スムーズな装填・排莢ができるのが特徴です(例:ライフル弾や9mmパラベラムなど)。また、高圧に対応する設計に適しています。

ベルテッド・ケース

ベルテッド(Belted)は、リムレスケースにベルト(帯)を追加した設計で、ヘッドスペースを確保するために利用されており、特に古いライフル用マグナム弾で見られる形状です。

【例】.375H&Hマグナム、.300ウィンチェスターマグナムなど。

1920年に発明された.375H&H弾薬に採用され、他の弾薬メーカーも採用しました。

ベルテッドが採用された理由は、通常弾と装薬量が多いマグナム弾が同じサイズで存在し、誤ってマグナム弾を通常弾用の銃に装填すると破裂事故に繋がるため、物理的に装填不可能な形状にすることで誤用を防ぐために採用されました。

セミリムド・ケース

セミリムド(Semi-rimmed)は、リムレスに似た形状でありながら、ケースの直径よりもリムの直径が大きくなっています。

ボックスマガジン(箱型弾倉)が流行を始めた頃、当時一般的だったリムドカートリッジではスムーズな装填が難しい(マガジンの中でリムが引っ掛かる)ため、発明されたカートリッジです。

【例】.32ACP、.38スーパーなど。

日本では三十年式小銃でも使用されていました。

デメリットとして、ダブルカラムマガジン(複列弾倉)で使用すると装填不良が起こりやすい設計です。

リベイテッド・ケース

リベイテッド(Rebated)は、ケースの直径より小さな直径のリムが備わっています。

銃の機構を大きく変更せずに、大口径弾薬への対応が可能という設計上のメリットがあります。

銃のボルトなど機関部の大きさを最小限に抑えつつ、できるだけ大きなケース容量を使用するために発明されました。

【例】.50AE、.450ブッシュマスターなど。

現在でも.41AEや.50AE、.50GIなどで採用されていますが、流通量は多くありません。

プライマー(雷管)の構造

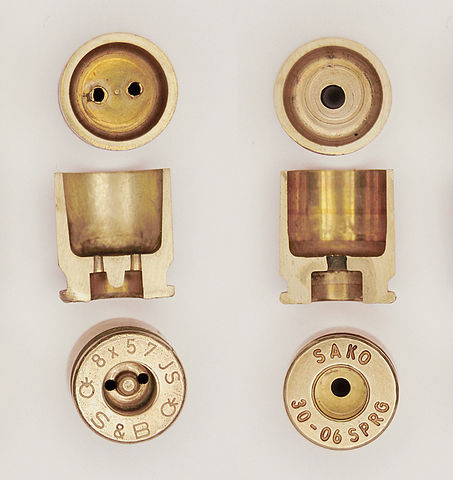

画像は9x19mm弾のケース(薬莢)と分解したプライマー(雷管)です。

プライマーは火薬、カップ、アンビル(発火金)で構成されており、プライマーはケースの底の穴(プライマーポケット)に入っています。

カップの底には火薬が入り、その上に湿気から火薬を守る可燃性シート(フォイル・ペーパー等)が敷かれ、その上にアンビルが収まっています。

撃発時にはファイアリングピン(撃針)がカップを凹ませ、火薬がアンビルの先端に押し付けられて燃焼します。

アンビルの形状は、足が3本のものや、2本のものがあります。

ショットシェル(ショットガンの弾)では板状のアンビルがよく使用されます。

ボクサーとベルダン

プライマーの火薬の燃焼ガスは、プライマーポケットの奥に開いた穴(フラッシュホール)を通ってパウダー(装薬)に引火することで弾が発射されます。

一般的にフラッシュホールの数は1つだけで、これはボクサー(ボクサータイプ/ボクサープライマー)と呼ばれています。

一方、フラッシュホールが2つあるものはベルダン(ベルダンタイプ/ベルダンプライマー)と呼ばれます。

ボクサーはリローディング(薬莢の再利用)時に使用済みプライマーを抜きとりやすいというメリットがあります。

(※ベルダンはプライマーの抜き取りが困難なので一般的ではありませんが、ケースを水で満たして水圧を利用して抜き取る方法もあります)

ベルダンは1866年3月にアメリカのハイラム・ベルダンによって特許が取得され、ボクサーは1866年10月にイギリスのエドワード・ボクサーによって特許が取得されました。

ベルダンのアンビルはケースと一体化していますが、ボクサーのアンビルはケースやカップから独立し、別パーツとなっています。

また興味深いことに、アメリカ人が発明したベルダンプライマーはイギリスで広く流通し、イギリス人が発明したボクサープライマーはアメリカで広く流通した歴史があります。

日本では戦前からベルダンプライマーを採用していましたが、戦後(自衛隊)はボクサープライマーを採用しています。

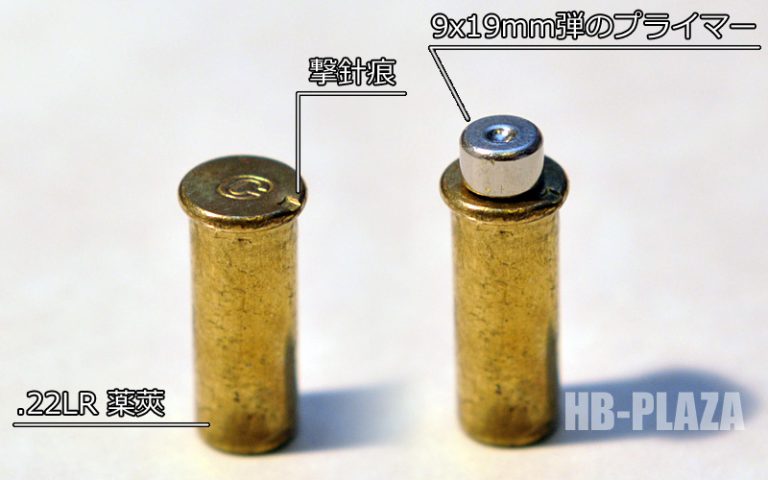

プライマー(雷管)の大きさ

プライマーの大きさは使用するケースの大きさによって異なります。

9x19mm弾では直径4.45mmのプライマーが使用され、.50BMG弾では直径8mmのプライマーが使用されています。

使用するパウダーの粒の形状や大きさにより燃焼速度が異なるため、同じサイズのケースであっても通常弾とマグナム弾では異なる種類のプライマーが使用されます。

プライマーを変更すると腔圧に影響し、ライフル弾ではフラッシュホールと対面するケースのショルダー角度等によって燃焼効率や腔圧が変化しますが、サイズや種類の異なるプライマーの使用は不発のリスクがあります。

小さな弾薬はプライマーを使用できるスペースがないため、リムファイアー・カートリッジが使用されます。

ケースの底面周囲にあるリムの中にリング状に圧力で発火する火薬があり、銃のファイアリングピン(撃針)でリムを叩いて凹ませると火薬が燃焼し、リム内の火薬がパウダーに引火して弾が発射されます。

拳銃弾(ピストルやリボルバーの弾)

左から.45ACP, 9x19mm, .357マグナムです。

見た目はよく似たパウダーですが、それぞれ異なる量や燃焼速度が設定されています。(同じ場合もあります)

パウダーは粒の大きさや形状によって燃焼速度が異なり、粒が小さいと燃焼速度が速く、逆に大きいと遅くなります。

速い燃焼速度のパウダーは拳銃などバレルの短い銃で使用され、一方、遅い燃焼速度のパウダーはライフルなどバレルの長い銃で使用されます。

| 拳銃用パウダー | ライフル用パウダー | |

| パウダーの形状 | 燃焼しやすい | 燃焼しにくい |

| パウダーの粒の大きさ(傾向) | 小さい | 大きい |

| 燃焼速度 | 速い | 遅い |

| 銃身内が高圧になるまでの時間 | 速い | 遅い |

拳銃弾のパウダーをライフル弾に使用すると燃焼速度の違いにより急激に内部が高圧となり、チャンバー(薬室)やバレルが耐えられずに破裂や破断を起こす可能性があります。

※パウダーの形状や特徴については、ページの最後に触れます。

ライフル弾

.223レミントン(ライフル弾)のパウダー。

ライフル弾のパウダーは拳銃弾用と比較すると、よりゆっくり長く燃焼します。

ライフルは銃身が長く弾速も高速であるため、短い銃身のハンドガンよりも時間を掛けて加速させる必要があります。

また同じライフル弾のパウダーでも、使用する弾頭重量によって燃焼速度の異なるパウダーが必要となることがあるため注意が必要です。

一般的に、使用する弾頭が重いほど、より遅い燃焼速度のパウダーが使用されます。

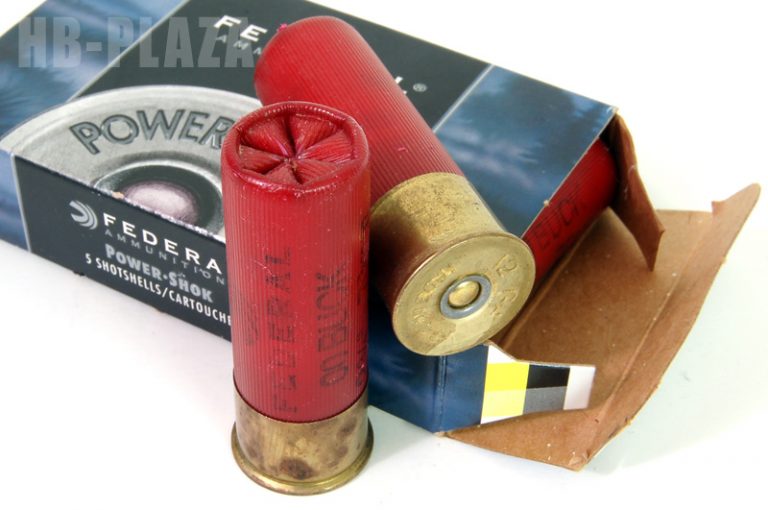

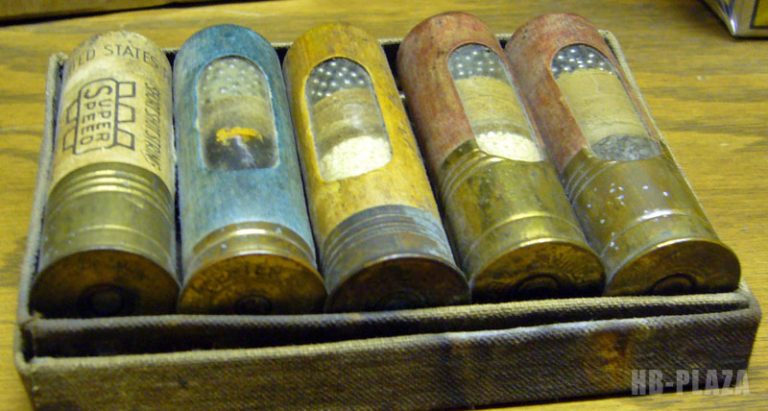

ショットシェル

ショットガンの弾はショットシェルと呼ばれます。

厳密には、散弾をショットと呼び、ケース(薬莢)をシェルと呼びますが、それら一体となったものをショットシェルと呼びます。(ケースをショットシェルと呼ぶこともあります。)

散弾(ショット)は金属カートリッジのように弾をケース(シェル)に固定できないので、シェルの先端を内側へ折り込んで散弾を保持しています。

古いショットシェルには金属や紙のケースもありますが、その場合は先端を内側へ巻き込んで口を細くし、カードと呼ばれる円形の板をフタにしていました。

ショットシェル(ショットガンの弾)もピストルやライフルと同じ原理ですが、散弾(複数の弾)を効率よく発射するために パウダー(火薬)と弾の間にワッド(wad) / ワッズ(wads)と呼ばれる緩衝パーツが含まれています。

また、上図のように散弾(ショット)を包み込む形状のワッドはショット・カップ(Shot Cup)とも呼ばれます。

ワッドは弾と一緒に発射され、おおむね15メートル程度飛んで落下します。

至近距離ではワッドも高速なので、人体や獲物に命中するとワッドの痕が皮膚に残ることがあります。

使用するパウダーは拳銃用と同じ燃焼速度のものが使用されるのが一般的ですが、ショットガン専用のパウダーも存在します。

使用するパウダーの種類は口径や弾頭重量などで左右されるので一定ではありません。

ショットシェルはショットガンだけでなく、ピストルやリボルバーにも専用のショットシェルが存在します。

パウダー(装薬)の形状と燃焼速度

銃器用火薬(装薬/発射薬/推進薬)は、煙が少ない無煙火薬(スモークレスパウダー)と、火薬の誕生時から存在する黒色火薬(ブラックパウダー)の二種類が存在します。

1846年に最初の無煙火薬が発明されて以降、様々な改良が加えられて現在に至りますが、昔の黒色火薬とは異なり、現代の無煙火薬は粒の形状や大きさがより厳しく管理されています。

火薬は粒が大きいと燃焼速度が遅く、小さいと燃焼速度が速くなります。黒色火薬が使用されていた時代は、大小の粒が混ざり合い、大きな粒も外部の衝撃によって割れることで燃焼速度が速くなったりと安定しませんでした。

これは無煙火薬でも同じで、朝鮮戦争では一部粗悪なパウダーが使用され、寒冷地で粘性を失ったパウダーが脆くなり、衝撃で粒が細かくなったことでブローニングM2マシンガンが発砲と同時に破裂する事故が発生しています。

黒色火薬は粒が細かくなっても爆轟が起きにくい火薬ですが、無煙火薬の場合は爆轟を起こしやすくなり、推進薬ではなく爆薬と化すため注意が必要です。

※無煙火薬と黒色火薬の違いについては記事の最後で詳しく解説します。

プログレッシブ装薬とは?

装薬の粒の大きさにより燃焼速度が変化するように、その装薬をどのような形状で成形するかによっても燃焼速度が変化します。

遅燃性(スロー・バーニング)か速燃性(ファスト・バーニング)かは、粒の大きさと形状の他、不揮発性溶剤や添加剤を加えて粘性を持たせ、表面処理する等、処理方法によって異なっています。

(※パウダーの色が黒いのは、静電気防止のため黒鉛で表面をコーティングしているためです)

そして、装薬の形状の種類には大きく分けて、「リグレッシブ」「ニュートラル」「プログレッシブ」があります。

リグレッシブとは、燃焼が進むにつれて装薬の表面積が小さくなり、燃焼中に発生するガスの量が減少する装薬形状で、棒状や円柱状の装薬に該当します。

ニュートラルとは、燃焼が進んでも表面積が変化せず、燃焼が終わるまで一定量のガスを発生し続ける装薬形状で、筒状の装薬に該当します。

プログレッシブとは、燃焼が進むにつれて表面積が大きくなり発生するガスの量が増加する装薬形状で、複数の穴が設けられており、大口径の砲弾や最新のライフル弾などに利用されます。

このなかでプログレッシブは最も性能が高く、弾頭が銃身内で加速するにつれてガスの量が増えるため高速で弾頭を発射することが可能になります。

このように、燃焼速度は装薬の成分や形状の違いによって制御されています。

装薬形状の違い

装薬は、粒の形状の違いによって燃焼速度や燃焼効率を制御しています。

| 形状 | 特徴 |

|---|---|

| ディスク | 円盤状で燃焼速度が速いタイプ。 小さい容量のケースでも多く装填可能で、主にハンドガンやショットガンで使用されます。 |

| パーフォレイテッド・ディスク ホール・ディスク | ディスクの穴開きバージョン。 穴を空けることで燃焼速度をコントロールしています。 |

| ロッド | 円柱形の装薬。 燃焼速度が遅く、バレルの長いライフルに使用されます。 |

| チューブ | 筒状の装薬。 ロッドより燃焼速度が速く、ライフルに使用されます。 ロッドやチューブは装薬量を計測する際に均一に整列しないため体積で計量することが難しい傾向があります。そのため、重量から正確に計測する必要があります。 |

| ボール | パンケーキ型の装薬。 大きさによってハンドガン、ショットガン、ライフルで使用でき、大量生産しやすく、現代の軍用ライフル弾で多く使用されています。 棒状とは異なり計量しやすいメリットがあります。 また、ボールパウダーはダブルベース(後述)が使用されます。 |

| ラメル/スクエア | 四角にカットされたパウダー。 古くからライフルに使用されますが、現在では相対的に一般的ではありません。 |

無煙火薬(スモークレスパウダー)の成分

無煙火薬の種類には、「シングルベース」「ダブルベース」「トリプルベース」があります。

ベースとは基剤のことで、それぞれ含まれる成分が異なります。

1846年、クリスチャン・シェーンバインが自宅のキッチンで硝酸と硫酸の混合液を扱っている際に、混合液を誤ってこぼしました。

彼は綿のエプロンでそれを拭き取り、エプロンを乾燥させるためにストーブの上に吊るしたところ、エプロンが突然燃焼。

この出来事が、ニトロセルロース(シングルベース)の発明に繋がりました。

そして、1888年には、アルフレッド・ノーベルが「ダブルベース」を発明しました。

シングルベース

シングルベースはニトロセルロースを使用した、古くから利用されている装薬です。

拳銃弾やライフル弾から大砲まで様々な火器に利用されています。

ニトロセルロースにエチルアルコール等の溶剤を加えて柔らかくすることで様々な形状に成形可能ですが、分解しやすいため安定剤を追加して生成されます。

弾薬は気温が高いと弾速が向上し、逆に気温が低いと弾速が低下しますが、シングルベースは比較的気温の影響を受けにくいため、環境に左右されず安定したパフォーマンスを発揮します。

その点で、シングルベースは高い命中精度を求められる用途に適しています。

しかし、シングルベースはダブルベースより吸湿性が高いため空気中の水分による劣化が促進され、分解しやすいことで性能が低下する問題があります。

そのためジフェニルアミンや炭酸カルシウムなどの安定剤(スタビライザー)を追加して分解を抑制されますが、安定剤の割合が増えると弾薬としての燃焼性能が低下するため、製品寿命と性能を両立できない関係です。

ダブルベース

ダブルベースはニトロセルロースに10~60%の割合でニトログリセリンを加えた装薬です。

ニトロセルロースに液状ニトログリセリンや添加剤を加えて柔らかくすることで様々な形状に成形可能。装薬形状は様々ですが、ボールパウダーはダブルベースが使用されています。

ニトログリセリンは燃焼速度が速いためダブルベースはシングルベースよりパワーを得られ高速弾に適していますが、エロージョン(焼損)の影響があるため銃身への影響が少ない利用方法が推奨されます。

ダブルベースは、拳銃弾、ショットシェル、ライフル弾、グレネードランチャー、ロケットなど、様々な火器に利用されており、ライフル弾より拳銃弾やショットシェルの方が高い割合のニトログリセリンが含まれています。(ライフル弾では6~15%に対し拳銃弾では15~35%)

アメリカのメーカーではシングルベースにニトログリセリンは含まれていませんが、欧州メーカーではニトログリセリンの含有量が10%未満の場合にシングルベースとして扱われることがあります。

シングルベースと比較すると発生するガスの量が少なく燃焼温度が高いため、銃身の寿命に悪影響があり、相対的に汚れやすい傾向があります。

ニトログリセリンを使用するダブルベースは環境の温度変化に弱く、気温が装薬の性能に影響しやすいですが、近年では技術向上(装薬のコーティング技術など)により製品によってはシングルベースと変わらない温度変化に耐性のある性能を持ちます。

高い命中精度を得るには気温に影響されず安定したパフォーマンスを発揮する弾薬が求められます。

トリプルベース

トリプルベースはニトロセルロースにニトログリセリンとニトログアジニンを加えた装薬です。

燃焼温度が低く、銃身(砲身)への影響が小さいため、主に戦車砲や戦艦の大砲など大口径の砲に利用されており、一般に市販されていません。

発生するガスの量が多く、煙の量もシングルベースやダブルベースより多くなります。

第一次世界大戦までは大砲にシングルベースが利用されていましたが、時代と共に大口径に適したトリプルベースが利用されるようになった歴史背景があります。

基剤の違いによる効果

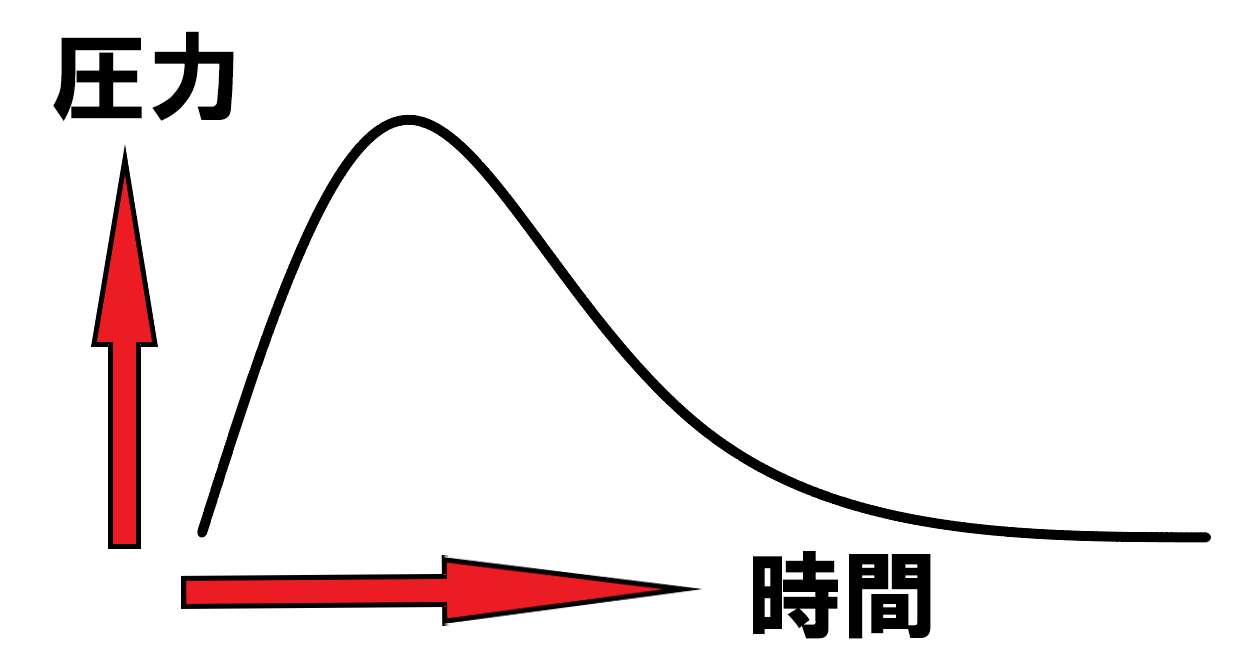

基剤の違いを詳細に解説するには個別に各製品と弾道学を説明する必要があり、プレッシャーカーブのグラフを示しながら長文解説することになるため、ここではそれを避けて要点のみに留めたいと思います。

シングルベース、ダブルベース、トリプルベースは含まれる成分の違いにより性能や適性が異なりますが、特定の弾薬に使用可能か否か決定するものではありません。

拳銃弾である9mm弾にシングルベース、ダブルベース、トリプルベースのいずれかを使用することも原理的に可能です。

では、なぜ基剤を分ける必要があるのか?

これは必要とされる用途や目的によって異なりますが、大きな理由のひとつに燃焼温度の違いがあります。

強いパワーを得るには重い弾頭を加速させて高速で飛翔させる必要がありますが、それには薬室内や銃身内で高圧状態を持続する必用があります。

高温高圧状態の時間が長いほどエロージョン(焼損)が進み、銃身命数、つまり銃身の寿命が短くなります。

戦車砲など発射に大きなエネルギーを必要とする弾薬は温度が問題となるため、燃焼温度の低いトリプルベースが使用され、これはマグナムカートリッジなどで使用されるダブルベースでも同様です。

ただし、迫撃砲や榴弾砲など大口径でも温度が問題にならない火器にはシングルベースやダブルベースも利用されており、グレネードランチャーも同様に、タイプによってシングルベースとダブルベースが使い分けられています。

また、製造コストの違いもあり、シングルベースは最も安価で、トリプルベースは最も高価な傾向があります。

燃焼温度が低いからといって通常の使用で温度が問題とならないハンドガンにトリプルベースを使用するのはコストパフォーマンスが低く非合理的です。

基剤の違いから単純に優劣を付けられるものではなく、各製品によって適正や性能が異なります。

黒色火薬(ブラックパウダー)の成分

前漢の第7代皇帝「武帝」(紀元前141~87年)が不老不死の薬の発見を命じ、錬丹術が発展しました。

錬丹術とは不老不死の薬を作る術であり、この過程で硝石の燃焼や、硝石、硫黄、木炭が混ざることで激しい燃焼が起こることが発見されています。

850年頃に書かれた道教の経典「真元妙道要路」では火薬が原因で火事になったことが触れられており、火薬の危険性を知らせる記述が火薬発明を示す根拠となりました。

しかし142年に書かれた「周易参同契」では火薬の反応とみられる記述があり、2~3世紀に火薬が存在したとも見られています。

日本では硫黄と木炭は入手可能なものの、硝石が採掘できないため輸入もされていましたが、「古土法」や「硝石丘法」を利用し、軒下の土、ヨモギ、糞尿などから塩硝を抽出することで火薬の自国生産が可能でした。

銃砲で使用される黒色火薬の成分は、硝石(硝酸カリウム)75%、硫黄10%、木炭15%が一般的です。

硝石と硫黄の割合や粒の大きさを変えることで燃焼速度が変化します。

燃焼速度が遅ければ導火線に使用でき、反対に燃焼速度が速ければ爆弾など爆発物に使用可能です。

1040年に書かれた中国(北宋)の兵書「武経総要」では、火薬や毒ガスの製法について記述され、硝石の割合を増やすことで爆発力が向上することが知られていました。

また中世イギリスの哲学者ロジャー・ベーコンは、1242年に執筆した書物「偉大なる自然的魔術」にて、「硝石7に対し、ハシバミの小枝5、硫黄5の割合をもって、その技術を知る者は、雷鳴を呼び破壊を招くことも可なり」と記しています。

(彼は黒魔術容疑でパリの僧院で蟄居を命ぜられる不幸がありました)

黒色火薬の調合方法や製法は文献や時代で違いが見られ、1884年に無煙火薬が発明されるまで少なくとも千年以上かけて改良を重ねて発展したことが分かります。

黒色火薬と無煙火薬の違い

具体的な特性は様々な条件(形状や成分など)によって異なりますが、黒色火薬と無煙火薬を比較します。

最も大きな違いは、黒色火薬は急激に燃焼しますが、最大圧力は低めです。しかし、無煙火薬はより高い圧力を発生させるため、強固な銃身が必要です。

| 項目 | 黒色火薬 | 無煙火薬 |

|---|---|---|

| 開発年 | 850年頃(中国) | 1884年(フランス) |

| 燃焼特性 | 急速に燃焼し、急激に圧力が上昇する。 | 段階的に燃焼し、圧力が高まるにつれて燃焼速度が増加する。 |

| 圧力 | 圧力の上昇が早いが、最大圧力は無煙火薬より低い。 | 黒色火薬よりも高い最大圧力を発生させる。 |

| 銃身の強度 | 低い圧力のため、強度が低い銃身でも使用可能。 | 高い圧力に耐えるため、強度の高い銃身が必要。 |

| 圧力曲線 | 初期の圧力上昇が速い。 | 燃焼が進行するにつれて圧力が増加する。 |

| 効率性 | エネルギー効率が低い。 | 黒色火薬よりも効率が良く、単位重量あたりのエネルギーが高い。 |

燃焼特性

黒色火薬は一気に爆発するイメージで、非常に速く燃焼し、一瞬で大きな圧力が発生します。

一方、無煙火薬はゆっくり力を加えるような燃え方で、徐々に燃焼し、圧力が高まるにつれて燃焼速度が加速する傾向があります。

圧力の特徴

黒色火薬は、燃焼速度が速いため、最初の圧力上昇は急激ですが、発生する最大圧力は比較的低いです。

無煙火薬は、圧力の上昇が段階的である代わりに、最終的には黒色火薬よりも高い最大圧力を発生させます。

銃身の要求強度

黒色火薬を使用する場合は、発生する圧力が低いため、そこまで高強度の銃身は必要ありません。古い時代の銃や大砲は、黒色火薬を使っていたため、比較的弱い材料でも問題ありませんでした。

無煙火薬を使用する場合は、高い圧力に耐える必要があるため、強度の高い銃身が必要です。そのため、現代の銃や大砲は強固な金属を使って作られています。

圧力曲線(プレッシャーカーブ)

黒色火薬は、最初の圧力上昇が急激です。急激に燃焼するため、負荷が瞬間的にかかります。

無煙火薬は、段階的に燃えることで、圧力が徐々に上昇します。そのため、力のかかり方が均一で効率的です。

効率性

黒色火薬は、エネルギー効率が低く、少ない力しか発揮できません。そのため、大量に使う必要がありました。

無煙火薬は、黒色火薬よりもはるかに効率が良く、同じ量でより大きな力を発揮します。現代の火器では、ほとんど無煙火薬が使われています。

まとめ

黒色火薬は燃焼速度が速いものの、圧力は低めであり、比較的弱い銃身でも使えました。

しかし無煙火薬は燃焼が段階的で効率が良く、より高い圧力を発生させます。

そのため、無煙火薬を使う現代の銃や大砲は、強固な銃身が必須です。

この技術により、銃や大砲は軽量化されつつも強力になり、効率よく力を発揮できるようになりました。