なぜトリガーに指をかけるだけで命に関わる事故が起こるのか?

科学的根拠と実例(筆者の体験談も)を交えて詳しく解説します。

人間は自分を100%コントロールできない理由とは?

人間の体は自分の意識ではコントロールできないことがあり、反射や発作などが代表的です。

意識的に気を付けていても、つまづいたり、大きな音を聞いて驚いたりすると、反射的に手や指に力が入ってしまい、トリガーを引いて誤射する場合があります。

ストレス下では、交感神経系が活性化し、アドレナリンなどのホルモン分泌により全身の筋肉が緊張しやすくなります。これにより、たとえ意識的に注意していても、思わぬ瞬間に反射的な動作が発生するリスクがあることが報告されています。

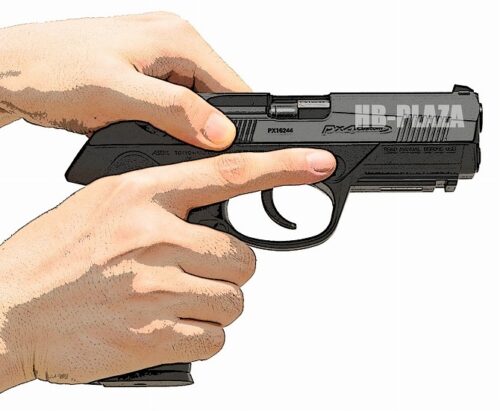

撃って良いのか不明なターゲットに対して銃口を向けたとき、トリガーに指が触れていると、意識とは関係なく指に力が入ってしまい、撃ってしまうことがあります。

驚愕反射(Startle Reflex)

神経生理学の研究では、予期しない刺激(例えば大きな音や急激な動き)により、人間は自律的な反射反応を起こすことが確認されています。これにより、手や指、その他の筋肉が無意識に収縮することが実証されています。

※実験的研究では、短時間での筋収縮や反応が神経回路レベルで制御されていることが示されており、意識的なコントロールの及ばない部分があると評価されています。

軍や警察でも、民間人や仲間を誤射しないようにするため、常に銃口は安全な方向へ向け、指はトリガーガードの外に置いています。

これは古くからドラマや映画では気にされないことが多いのですが、現実の軍や法執行機関では共通してこのルールに従っています。

そのため、ドラマや映画の世界でも「トリガーガード内に指を入れない状態」が「リアルな描写」として徐々に評価されています。

ドイツとアメリカで行われた誤射の解明

ドイツでは1990年代に警察官による誤射事件が増加し、負傷や死亡事故が相次ぎました。

これらの事件で裁判にかけられた警察官たちは、「無意識にトリガーを引いてしまった」と証言しましたが、裁判では「トリガー(重さ4〜6ポンド)を無意識に引くことが可能か」が争点になっていました。

この問題に科学的に取り組んだのが、アリゾナ大学のスポーツ生理学者ロジャー・エノカ教授です。エノカ教授は「共感性収縮」や「驚愕反応」などの生理現象によって、人間が無意識のうちに筋肉を収縮させる可能性を指摘しました。

フランクフルト大学の研究チームは、警察官を対象にした実験を行い、エノカ教授の理論を検証。

被験者にセンサー付きの銃を持たせ、さまざまな状況下で筋肉の動きを記録した結果、特定の条件下では意図せずトリガーを引く力が加わることが確認されました。

この研究は裁判で証拠として採用され、1999年にはドイツで初めて「不可抗力」として情状酌量の判決が下されました。

参考:Involuntary Firearms Discharge: Does the finger obey the brain?

トリガーに指を掛けなくても即応性は落ちない

即応性については、トリガーに指を掛けた状態とそうでない状態はほとんど変わりません。

ホルスターから銃を抜いて撃つ際も、銃を抜いて銃口(射線)が自分の体から離れたあと、銃口が安全な方向(ターゲット)へ向いてからトリガーガード内に指を入れます。

また、ホルスターに銃を収める動作も同様に、銃口が自分の方向へ向かないように気を付けながら、指をトリガーガードの外に出した状態を維持して収めます。

この動画では、元米陸軍レンジャー隊員のデーブ氏と、元デルタフォース隊員のダッチ氏が、CQB(近接戦闘)環境における銃の安全管理と指の位置について議論しています。

動画の2:50あたりでトリガーに指を掛けなくても即応性が高いことが実演されています。

以下は動画内で語られたポイントです。

「指トリガー」が危険な理由

日本では俗に「指トリガー」と呼ばれており、トイガンであっても指がトリガーに触れている状態を指摘されることがあります。

日本は銃が身近に存在しない環境のため、「トリガーに指が触れて誤射しても問題ない」「弾が装填されていないから問題ない」と考えられがちです。

しかし、これは大きな間違いです。

「指をトリガーガード内に入れない」という行為は頭で理解していても、習慣として銃を安全に扱えるようになるためには日頃から気を付ける必要があります。

あるときはトリガーに触れ、あるときはトリガーに触れないという状態では意味が無く、これでは習慣化しません。

トイガンで人を死亡させることはほとんどありませんが、失明や器物損壊など、無用な事故を起こす可能性があります。

また、銃に知識がない人がそれを見て、「トリガーに触れても良いのか」と誤解させる可能性もあります。

日頃から意識的に注意することでそれが習慣となり、ふとしたときに現れる「うっかり」を無くし、事故を防ぐことができます。

「指トリガー」はいつから問題視されたのか?

いつから「指トリガー」と言われるようになったのか?

私が調べた限りでは、日本では2009~2010年頃からではないかと思われます。私が渡米したのが2001年ですが、2000年以前に「指トリガー」を聞いた記憶がありません。

英語で「指トリガー」に相当する「トリガー・ディシプリン(Trigger Discipline)」は、ネットの世界では2000年代から多く見られるようになりました。

書籍の世界では、1913年に発行されたIra Louis Reeves著作「The A B C of Rifle, Revolver and Pistol Shooting」にて、「トリガーガードの外に指を置くこと」と指摘されていますが、この時代はまだ一般的なコンセプトではなかったといえます。

第二次世界大戦やベトナム戦争の時代も、軍では「トリガーガードの外に指を置く」とは教育されていませんでした。軍によっては教官次第で指導内容が異なりますが、少なくとも統一された教育方針として確立していた事実が確認できません。アメリカ軍で「トリガー・ディシプリン」が指摘されるようになったのは、1990年代中頃以降といわれています。

一方で、1971年発効のカリフォルニア州刑法には、「銃口の認識を維持しながら(つまり、銃器は安全な方向、望ましくは地面の方へ向けられる)、トリガー・ディシプリン(すなわち、トリガーフィンガーは常にトリガーガードの外側で、ハンドガンのフレームに沿って配置される)を守らなければならない」と記載されています。

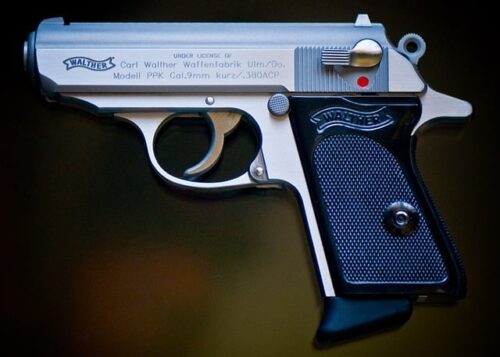

著名な射撃教官であるジェフ・クーパー氏がアリゾナ州にアメリカン・ピストル・インスティチュート (API)を設立したのが1976年で、この頃から「トリガーガードの外に指を置く」と啓発され、広く普及し始めた要因になっていますが、クーパー氏は設立前からも啓発していたと思われます。

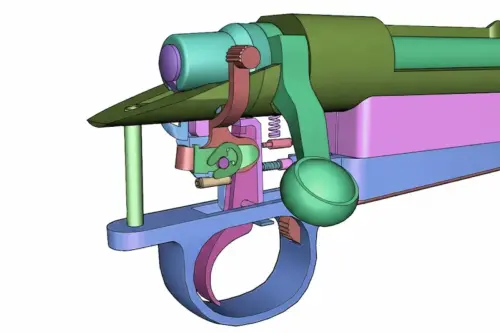

ダブルアクション・リボルバーが一般的だった時代では、ダブルアクション特有の重いトリガープルにより、トリガーをうっかり引いて誤射する事故が少ない状況でした。しかし、シングルアクションのセミオート・ピストルが広く普及したことで、軽いトリガープルによって誤射が増加し、これが「トリガー・ディシプリン」の重要性を強調する一因となりました。

1980年代から1990年代にかけ、法執行機関や軍でセミオート・ピストルの採用が進むにつれ、従来のダブルアクション・リボルバーの扱い方とは異なる安全管理が求められるようになりました。

この時期に、ジェフ・クーパー氏によって提唱された「銃器安全4原則」がさらに広まり、その中の一つとして「撃つ意思があるときだけトリガーに指を掛けよ」という原則が強調されるようになりました。Glockのようなストライカー式のピストルが普及したことも、その後押しとなっています。

結果、1990年代から2000年代初頭にかけて、軍や法執行機関で「トリガー・ディシプリン」が教育されるようになり、現在では民間の訓練プログラムでも基本的な安全ルールの一つとして定着しています。

ジェフ・クーパー(Jeff Cooper 1920-2006年)は、アメリカ海兵隊の将校であり、銃器インストラクターとして有名な人物です。現代のハンドガン射撃技術を確立したことで知られ、1976年にアメリカン・ピストル・インスティチュート(American Pistol Institute、後のガンサイト・アカデミー)を設立しました。

ジェフ・クーパーの銃器安全4原則

- 銃は常に装填されていると考えよ。

- 空の状態でも、常に弾が装填されていると仮定して扱うべきです。

- 空の状態でも、常に弾が装填されていると仮定して扱うべきです。

- 銃口は撃ちたくないものには向けるな。

- 銃口管理(マズル・ディシプリン)が重要であり、無意識に人や物に向けないようにします。

- 銃口管理(マズル・ディシプリン)が重要であり、無意識に人や物に向けないようにします。

- 撃つ意思があるときだけトリガーに指を掛けよ。

- トリガー・ディシプリン(Trigger Discipline)とも呼ばれます。

- ターゲットに照準を合わせ、射撃を決断した瞬間にだけ指を掛けるべきです。

- ターゲットを確実に認識し、その背後にあるものを確認せよ。

- 自分が何を撃とうとしているのか、そしてターゲットを貫通した場合の背後の状況を確認する必要があります。

私の体験談

私がカリフォルニア州在住だったとき、人生で一度だけ誤射したことがありました。

射撃場で自分の1911ピストルを射撃するのは日常的な行為でしたが、ある日、知人の1911ピストルを撃つ機会がありました。

その1911ピストルはカスタムされた高級品で、非常に軽いトリガーに改良されていました。

マガジン数本分を射撃していた際、横にいた知人に話しかけられて会話をしたのですが、突然手にしていた1911ピストルが発射され、轟音と衝撃に何が起こったのかわからなくなりました。

トリガーを引いた意識が全くなかったのですが、指がトリガーに軽く触れた感触がありました。

普段使用している自分の11911ピストルと比較するとトリガープルの差が大きいとはいえ、指がトリガーガード内に入っていた事実は否定できません。

これは私にとって非常にショックな出来事で、「まさか自分が誤射を?」という思いでした。

「射撃しないときは指をトリガーガード内に入れてはいけない」ということは理解していましたが、自分の身体は意識とは違う行動をしていました。

幸いにも銃口はターゲット方向に向いていたため大事には至りませんでしたが、それ以来安全に対しては過剰なほど注意するようになりました。