アサルトライフルとは何でしょうか?

アサルトライフルとマシンガンの違いは?

サブマシンガンとは何が違う?

この記事では、これらの違いについてわかりやすく解説します。

アサルトライフル(突撃銃)とは?

アサルトライフルは「突撃銃」とも呼ばれるライフルです。

ライフルのなかで、次の条件が揃っているものが「アサルトライフル」と呼ばれます。

- セレクティブファイア

- 着脱式マガジン

- インターミディエートカートリッジを使用

- 有効射程距離300メートル以上(米軍による定義)

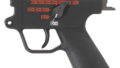

セレクティブファイアとは?

セレクティブファイアとは、セミオート(単発)、フルオート(連発)、バーストなどの発射モードを切り替え可能な機能を意味します。

セミオートはトリガーを1回引くと1発だけ発射され、フルオートはトリガーを引いている間、連続して発射を続けます。

すべてのアサルトライフルには、セミオートやフルオートに切り替え可能な機能が備わっています。

フルオート機能がないアサルトライフルの民間バージョンは、アサルトライフルではありません。

着脱式マガジンとは?

マガジンを使用する銃には、以下があります。

- 固定式マガジン(フィクスドマガジン)

- 着脱式マガジン(デタッチャブルマガジン)

マガジンとは、弾薬が収まっている弾倉です。

固定式マガジンは銃内部にマガジンが固定されており、マガジンを取り出すためには銃を分解する必用があるなど、手間が必要です。(弾薬は銃内部のマガジンに直接装填されます)

一方、着脱式マガジンはワンタッチでマガジンを取り外すことが可能で、簡単に交換可能です。

アサルトライフルには、素早く容易にマガジンを交換できる機能があります。

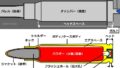

インターミディエートカートリッジとは?

アサルトライフルはインターミディエートカートリッジ(中間弾薬)を使用します。

インターミディエートカートリッジ(Intermediate cartridge)とは、有効射程距離300~600メートルなど、中距離射程を持つライフルで使用される弾薬です。

フルサイズカートリッジよりパワーに劣りますが、反動が小さく、速射性で勝る性能を持ちます。

| インターミディエートカートリッジの例 | フルサイズカートリッジの例 |

|---|---|

| 5.45x39mm | 7x57mmマウザー |

| 5.56x45mm NATO | 7.62x51mm NATO |

| .30カービン (7.62x33mm) | 7.62x54mmR |

| 7.62x39mm | .30-06 スプリングフィールド (7.62x63mm) |

| 7.92x33mmクルツ | .303ブリティッシュ (7.7x56mmR) |

インターミディエートカートリッジを使用する銃は、有効射程距離がハンドガンやサブマシンガンより長い特徴があります。

また反対に、ハイパワーなフルサイズカートリッジを使用するライフルやマシンガンより有効射程距離が短い傾向があります。

| 拳銃弾 | インターミディエートカートリッジ | フルサイズカートリッジ | |

|---|---|---|---|

| パワー | 低 | 中 | 高 |

| 反動 | 中 | 中 | 大 |

| 射程距離 | 短 | 中 | 長 |

| 速射性 | 高 | 高 | 低 |

| 携行可能弾数 | 多 | 多 | 少 |

| 弾薬重量 | 中 | 中 | 重 |

| 銃の重量 | 軽 | 中 | 重 |

インターミディエートカートリッジの大きさは、拳銃弾(ピストルカートリッジ)とフルサイズカートリッジの間に位置します。

有効射程距離300メートル以上の条件とは?

米軍ではアサルトライフルの定義として、「有効射程距離300メートル以上」という条件を加えています。

最大有効射程距離を比較すると、アサルトライフルはサブマシンガンより長く、バトルライフルより短い射程です。

アサルトライフルの300~600メートル以内という有効射程距離は、多くの任務において必要十分なエリアをカバーすることができます。

| カテゴリー | 使用弾薬 | 最大有効射程距離 |

|---|---|---|

| ヘビーマシンガン ミディアムマシンガン GPMG | フルサイズカートリッジ (ライフル弾) | 1400~2000m |

| ライトマシンガン | フルサイズカートリッジ or インターミディエートカートリッジ (ライフル弾) | 500~800m |

| バトルライフル | フルサイズカートリッジ (ライフル弾) | 300~800m |

| アサルトライフル | インターミディエートカートリッジ (ライフル弾) | 300~600m |

| サブマシンガン | ピストルカートリッジ (拳銃弾) | 50~200m |

| ピストル | ピストルカートリッジ (拳銃弾) | 25~50m |

アサルトライフルの特徴

アサルトライフルは重量が3~5kg程度と軽量なため、歩兵が素早く移動することが可能で、移動しながらの射撃も容易です。

| アサルトライフルのモデル | 重さ (kg) |

|---|---|

| M16A1 | 2.89 kg |

| M16A4 | 3.40 kg |

| AK-47 | 3.8 kg |

| AKM | 3.6 kg |

| HK 416 | 3.85 kg |

| ステアー AUG | 3.6 kg |

| FN SCAR-L | 3.29 kg |

| H&K G36 | 3.63 kg |

| タボール TAR-21 | 3.27 kg |

| 89式5.56mm小銃 | 3.5 kg |

また使用弾薬の重量がフルサイズカートリッジより軽量なため、同じ重量でもより多くの弾薬を携行可能です。

アサルトライフルで有名なものに米国のM16、ロシアのAK47などがあります。

1944年、アドルフ・ヒトラーがMP43/MP44ライフルに「アサルトライフル44(Sturmgewehr 44 / StG44)」と名付け、これが英語に翻訳されて同種のライフルは「アサルトライフル(突撃銃)」と呼ばれるようになりました。

マシンガン(機関銃)とは?

マシンガン(機関銃)は、ライフル弾をフルオートで射撃することを前提に設計された銃です。

アサルトライフルはフルオート射撃が可能なものの、主にセミオートで射撃されることを前提に設計されており、フルオートによる連続射撃時には銃身の過熱などにより命中精度低下、作動停止、破損等のリスクが高くなります。

一方、マシンガンは肉厚のある銃身(ヘビーバレル)やオープンボルト方式による空冷機能、銃身交換機能などが備わっており、連続射撃時の耐久性が高い特徴があります。

使用弾薬はインターミディエートカートリッジとフルサイズカートリッジの両方が使用されます。

主にインターミディエートカートリッジはライトマシンガン(LMG / 軽機関銃)で使用され、フルサイズカートリッジはGPMG(汎用機関銃)やミディアムマシンガン(MMG / 中機関銃)で使用されます。

※かつてライトマシンガンはフルサイズカートリッジが利用されていましたが、近年はインターミディエートカートリッジが多く利用されています。

また、口径12.7mm以上の弾薬はヘビーマシンガン(HMG / 重機関銃)で使用されます。

使用弾薬の違いによって射程距離や貫通力などが異なりますが、高威力な弾薬を使用すると銃や弾薬が重くなるため行動の制限や携行可能弾数減少などのデメリットもあり、運用方法や目的に応じて適切な銃や弾薬が選択されます。

一般的に口径が20mmを超えるものはオートキャノンやマシンキャノン(機関砲)と呼ばれ、いわゆる「マシンガン」ではありません。

マシンガンの運用

ライトマシンガンやGPMGの多くは分隊支援火器として使用され、歩兵で構成される分隊につき1~2丁のマシンガンで歩兵の支援射撃を行います。

マシンガンは制圧射撃が可能で、敵を連続して射撃することで敵の移動や反撃を封じ、その間にアサルトライフルを持つ味方が回り込んだり展開するといった戦術が可能になります。

ライトマシンガンで有名なものにロシアのRPKやベルギーのFN Minimiなどがあります。

またGPMGで有名なものにアメリカのM60、ベルギーのFN MAG、ドイツのMG42などがあります。

ヘビーマシンガンは三脚など専用マウントを使用し、大口径の弾を連続発射します。

ヘビーマシンガンは重く、そのほとんどは1人では運用できないため、支援火器として使用する場合は1丁のヘビーマシガンにつき1組2~3人の歩兵が射撃と携行を担当しますが、現代では車両、ヘリコプター、艦船などに搭載されるのが一般的です。

有名なものにロシアのDShKや米国のブローニングM2などがあり、現代では口径が12.7mm以上のものを指します。

ヘビーマシンガンは強力なためブロック塀などの遮蔽物を貫通させたり、車両や航空機に対する攻撃にも有効です。

マシンガンの歴史的背景

歴史上成功を収めた最初期のマシンガンは1861年に開発されたガトリング砲や、1884年に開発されたマキシム・マシンガンでした。

日露戦争(1904~1905年)でロシア軍はマキシム・マシンガンを使用し、日本軍はフランスのホチキスマシンガンのコピーである保式機関砲(6.5x50mmSR有坂)を使用しました。

その後、マキシムやヴィッカースより大きなマシンガンが登場し、これらのヘビーマシンガンはミディアムマシンガン(中機関銃)に再分類されています。

第一次世界大戦によってマシンガンは最も発展を遂げ、1900年代初頭には近接戦闘を目的としたサブマシンガン(SMG)であるドイツのMP18やイタリアのOVP1918などが登場しました。

世界初のサブマシンガンは2つの銃身を持つイタリアのヴィラ・ペロサと言われていますが、MP18は運用方法が現在のサブマシンガンに近いもので、より実用的なサブマシンガンです。

第二次世界大戦を経て拳銃弾を使用するサブマシンガンが発展し、さらにサブマシンガンとフルサイズカートリッジを使用するライフルの中間の射程距離を持つ「アサルトライフル」が開発されました。

まとめ

アサルトライフルには以下の条件が備わっています。

- セレクティブファイア

- 着脱式マガジン

- インターミディエートカートリッジを使用

- 有効射程距離300メートル以上(米軍による定義)

マシンガンはフルオート射撃を前提に設計されており、アサルトライフルには不可能な持続的フルオート射撃が可能です。

サブマシンガンは拳銃弾(ピストル弾)を使用し、有効射程距離が短い。(200メートル以内)

アサルトライフルはより強力なインターミディエートカートリッジを使用し、長い有効射程距離(300~600メートル)を持ちます。