この記事の要約:

- 日本警察は任務や部隊に応じてリボルバー、セミオートピストル、特殊銃を使い分けている。

- 一般警察官は主にS&WサクラM360JやニューナンブM60を使用し、特殊部隊はSIGやH&K、グロックなどを採用。

- 銃器の歴史は明治期から始まり、戦後の米軍貸与を経て国産ニューナンブM60や現代の輸入拳銃へと移り変わった。

日本の警察では、任務内容や配備部門に応じて多種多様な銃器が使用されています。

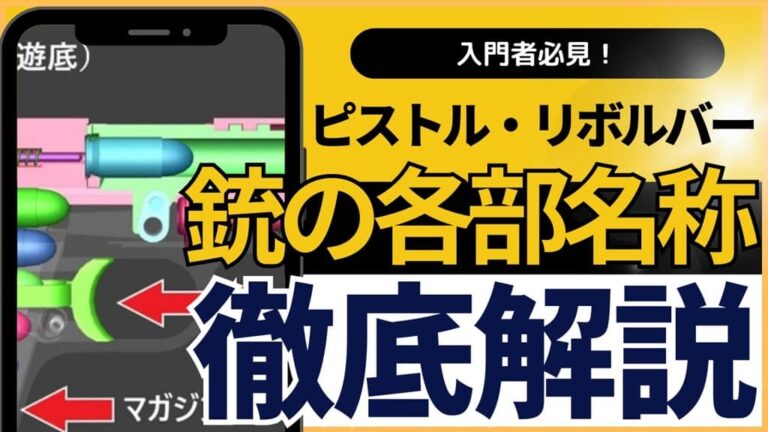

この記事では、日本警察が使用する銃器を「リボルバー」「ピストル」「特殊銃(ライフル、ショットガン、サブマシンガン)」の3つに分類し、それぞれの概要と特徴を解説します。

また、日本警察における「銃の歴史」や「特殊部隊」も紹介しています。

※各モデルのタイトルには製造期間(運用期間ではない)を併記しています。

2025年最新版・日本警察の銃器概要

現在の一般警察官の主力装備

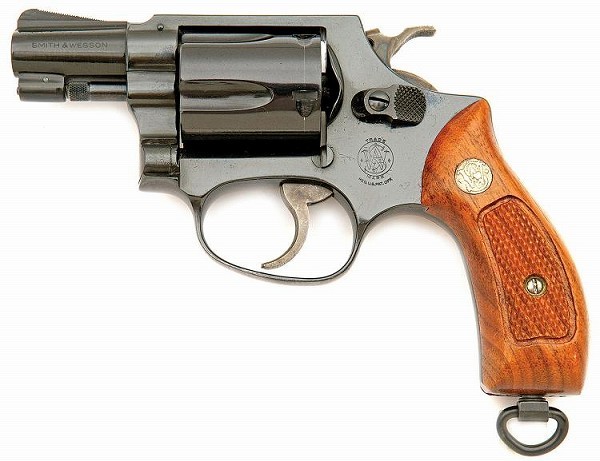

リボルバーは複数のモデルが現役で使用されています。代表的なものにS&W サクラ M360J、S&W M37 エアウェイト、そしてニューナンブ M60があります。これらのリボルバーは信頼性が高く、携行性にも優れているため、主に一般警察官の日常的な業務で採用されています。

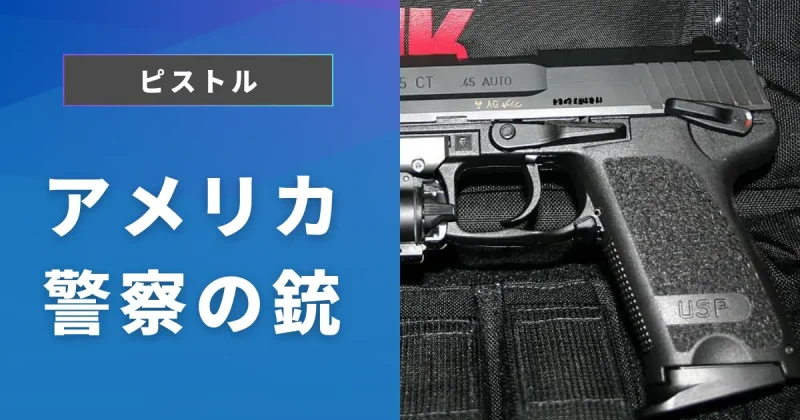

次にセミオートピストルですが、主に警護や機動捜査隊など、特殊な任務に従事する警察官がSIG SAUER P230JPを使用しています。これは装弾数(.32ACPで8発)や操作性に優れています。

また、自動小銃については、主に海上保安庁で64式小銃や89式5.56mm小銃が採用されています。これらの自動小銃はより高い射撃性能と射程を持ち、船舶警備や特殊作戦での運用に適しています。

使用部隊別配備銃一覧

一般警察官(制服・刑事)

リボルバーは構造がシンプルで故障が少なく、扱いやすいため日常的な巡回や一般的な事件対応に適しています。また、携行性に優れ、緊急時の確実な発砲が求められる場面で信頼されています。

セミオートピストルは装弾数が多く連射が可能なため、警護や機動捜査隊、特殊部隊など迅速かつ多弾数の射撃が必要な任務で重宝されます。特にSIG SAUERやH&K、グロックなどは耐久性・操作性・精度に優れているため、各種の特殊任務に対応可能です。

自動小銃は射程距離や火力がリボルバーやセミオートピストルよりも優れているため、海上保安庁のように広範囲を警備し、銃撃戦の可能性が高い状況で採用されています。64式や89式は国内での製造・供給体制が整っている点も採用の理由です。

SAT(特殊急襲部隊)

警察庁 (National Police Agency), CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

特殊急襲部隊(SAT)は、日本警察の警備部に所属する対テロ特殊部隊で、ハイジャックや重要施設占拠、銃器使用事件など重大テロ事件に出動し、被害者の安全確保と被疑者の制圧・検挙を任務としています。SATの正式名称は「特殊部隊」であり、各都道府県警察名と併せて呼称されます。

1972年のミュンヘンオリンピック事件を契機に警察庁が特殊部隊設置を通達し、1977年のダッカ日航機ハイジャック事件後、西ドイツGSG-9のような本格的対テロ部隊の必要性が高まり、警視庁と大阪府警に特科中隊・零中隊が編成されました。1996年に警察庁はこれをSATに改編し、北海道、千葉、神奈川、愛知、福岡、沖縄にも展開され、現在8都道府県に設置されています。

SATは機動隊から独立した組織となり、警視庁では3個班、大阪府警で2個班、他県で各1個班の計11個班で構成され、総員約300人とされます。指揮班、制圧班、狙撃支援班、技術支援班に分かれ、隊員は主にレンジャー資格者などから選抜され、在隊期間は概ね5年です。

装備はH&K USP、SIG P226、グロック19などのセミオートピストル、MP5系短機関銃、89式小銃、HK53などの自動小銃、M1500やPSG1、L96A1狙撃銃を使用します。防弾装備やアサルトスーツ、防弾シールド、暗視装置、突入用爆薬、銃器対策警備車などを装備し、必要に応じてヘリ展開や水中侵入作戦も可能です。

SATはSITよりも制圧力を重視し、短連射での確実な制圧を訓練し、装備・奇襲性でテロリストに対抗します。機密保持が厳格で、隊員は家族にも任務を明かせず、人事記録にも所属が秘匿されます。

SATの歴史年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1972年 | 9月5日、西ドイツでミュンヘンオリンピック事件が発生。 警察庁が全国の都道府県警察に特殊部隊編成を指示。 |

| 1977年 | 9月、ダッカ日航機ハイジャック事件発生。 10月20日、警視庁と大阪府警察で対テロ作戦部隊の編成開始。 同年11月1日、警視庁第六機動隊特科中隊、大阪府警察第二機動隊零中隊が発足。 |

| 1982年 | 夏頃、警視庁特科中隊がSAP(Special Armed Police)として認定され、部隊旗が授与される。 |

| 1995年 | 全日空857便ハイジャック事件でSAPの存在が初めて公表される。 |

| 1996年 | 4月1日、警察庁が全国6道府県警察に特殊部隊を設置し、呼称をSAT(Special Assault Team)とすることを決定。 5月8日、警察庁で隊旗授与式が行われる。 |

| 2000年 | 警視庁SATが第六機動隊から警備部警備第一課へ所属変更。 |

| 2001年 | 大阪府警察SATが第二機動隊から警備部警備課へ所属変更。 |

| 2005年 | 9月6日、沖縄県警察にSATが編成される。 |

| 2007年 | 4月、町田市立てこもり事件に警視庁SATが出動。 5月、長久手発砲立てこもり事件に愛知県警察SATが出動し、隊員1名が殉職。 これを受けて特殊部隊支援班(SAT Support Staff)が創設。 |

| 2012年 | 東京都新宿区での訓練公開において、化学防護担当隊員の存在が確認される。 |

| 2016年 | 警視庁SATの訓練公開でメディック担当隊員が確認される。 |

SIT・MAAT(特殊事件捜査係)

画像出典:Kumamoto Prefectural Police, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

特殊事件捜査係は、日本の都道府県警察刑事部捜査第一課に設置されている部署で、誘拐、人質事件、爆破事件、大規模事故など高度な捜査が必要な事件に対応する組織です。1963年の吉展ちゃん誘拐殺人事件を契機に、1964年に警視庁で初めて設置され、1981年までに全国に広がりました。

名称は警視庁のSIT、大阪府警のMAATなど警察本部ごとに異なります。業務内容は犯人交渉、逆探知、特殊通信、車両追跡、人質救出作戦など多岐にわたり、SATとの業務分担が曖昧になることもあります。

警視庁SITは現在、誘拐・人質・恐喝事件担当の第一・二係、爆破事件などの第三・四係、インターネット犯罪担当の第六・七係などに分かれています。突入時には防弾装備や拳銃(ベレッタ92FS Vertec、S&W M3913、MP5SFKなど)を使用し、狙撃手は警備部から派遣されます。

また、警察庁には特殊班派遣部隊があり、経験豊富な警察官を派遣して全国の事件対応支援を行っています。事件発生時は指揮本部を中心に各班が連携し、迅速かつ高度な捜査を展開しています。

SIT・MAATの歴史年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1963年 | 吉展ちゃん誘拐殺人事件発生。この事件の教訓が後の特殊事件捜査係設置の契機となる。 |

| 1964年4月1日 | 警視庁刑事部捜査第一課に「特殊犯捜査係」を設置。 誘拐捜査専門部隊として発足。当初は6人体制。 |

| 1970年 | 警察庁が「刑事警察刷新強化対策要綱」を策定し、各警察本部への「特殊事件捜査係」の設置が図られる。 |

| 1975年 | 連続企業爆破事件に伴い、警視庁特殊犯捜査係が一時的に67人に増強される。 |

| 1981年3月 | 全国の警察本部に「特殊事件捜査係」が設置完了。 |

| 1987年12月 | 警視庁刑事部の組織改編で、特殊犯捜査係が「SIT(Special Investigation Team)」と通称される。 |

| 1992年 | 警視庁第六機動隊特科中隊(SATの前身)から選抜された隊員がSITに編入。 大阪府警の特殊犯捜査係は「MAAT(Martial Arts Attack Team)」と称される。 |

| 1994年4月 | 警察庁刑事局に特殊事件特別捜査班(タスク・フォース)を設置。 |

| 1995年9月 | SAT経験者7人がSITに配属され、人的交流が図られる。 |

| 2006年頃 | タスク・フォースが「特殊班派遣部隊」に発展。 |

| 2009年1月 | 警視庁が特殊詐欺対策としてSITおよび機動捜査隊を投入する方針を発表。 |

銃器対策部隊

銃器対策部隊は、日本の警察機動隊に設置される専門部隊で、銃器使用事案への対処と重要防護施設の警戒警備を主任務としています。SATなど特殊部隊到着まで初動対応を行い、その後は支援に回る役割を担います。

1968年の金嬉老事件を契機に狙撃銃の配備と狙撃班編成が始まり、1970年の瀬戸内シージャック事件や1972年のあさま山荘事件で出動実績があります。当初は臨時編成部隊でしたが、1996年に常設化され「銃器対策部隊」に改編されました。その後も2001年の米国同時多発テロ事件や2002年W杯を機に機関けん銃が配備されるなど装備が強化されています。

2015年には警視庁がERT(Emergency Response Team)を設置し、大阪府警も2016年にART(Armed Response Team)を設置しました。

装備面では、狙撃銃として豊和M1500が、機関けん銃としてH&K MP5が配備されています。拳銃はニューナンブM60をはじめ、SIG SAUER P230、S&W M3913、ベレッタ92 Vertec、H&K SFP9などが確認されています。また、防弾帽、防弾衣、防弾盾、特型警備車や防弾防爆仕様の小型遊撃車も装備されています。

現在、銃器対策部隊は各機動隊ごとに編成され、SATやNBCテロ対応部隊と並ぶテロ対処部隊として位置づけられています。

銃器対策部隊の歴史年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1968年 | 金嬉老事件発生。特殊銃(狙撃銃)の整備が開始。 |

| 1970年 | 大阪府警ライフル隊が瀬戸内シージャック事件に出動。 |

| 1972年 | あさま山荘事件で警視庁部隊が威嚇射撃を実施。 |

| 1973年頃 | 三菱銀行人質事件などで突入訓練の重要性が認識される。 |

| 1973年~ | 特殊銃隊は狙撃だけでなく突入訓練も実施。 |

| 1996年4月1日 | 警察庁が特殊銃隊を銃器対策部隊に改編し、常設化。 |

| 2001年 | 米同時多発テロを契機に重要防護施設警戒が強化。 |

| 2002年 | FIFAワールドカップを控え、MP5機関けん銃配備開始。 |

| 2004年9月 | 警察庁と防衛庁が「武装工作員等共同対処指針」を策定。 |

| 2005年3月 | 各都道府県警と陸上自衛隊で共同対処マニュアル作成。 |

| 2005年10月 | 道警SATと陸自北部方面隊で初の共同実動訓練。以降、銃器対策部隊も頻繁に参加。 |

| 2015年4月 | 警視庁が銃器対策部隊選抜要員でERTを設置。 |

| 2016年春 | 大阪府警が銃器対策部隊を増強し、ART(Armed Response Team)を設置。 |

| 2020年 | 東京オリンピック関連警備でH&K SFP9が配備確認。 |

| 2021年3月 | 東京マラソン警備で警視庁機動隊の銃器対策部隊がSFP9を運用。 |

銃種別一覧

リボルバー(回転式拳銃)

日本の警察で拳銃が装備されるようになったのは、明治時代からです。

1884年の秩父事件では、埼玉県警に拳銃が配備されていた記録が残っています。1923年の関東大震災後には治安の悪化に対応するため、警察官の拳銃携帯が正式に解禁されました。当時はコルトM1903やFN ブローニングM1910など、小型のセミオートピストル(自動拳銃)が主に使われていました。

戦後、GHQにより警察の武装が認められると、旧日本軍の拳銃や、米軍から貸与されたS&W M1917やコルト・ガバメントなどが配備されます。1949年以降はアメリカから.38スペシャル弾仕様のリボルバー(回転式拳銃)が貸与・譲渡され、1951年にはすべての警察官への配備が完了しました。しかし、当初は暴発事故や紛失が相次ぎ、運用規定の整備が進められました。

1955年には米軍貸与品の多くが正式に譲渡され、1960年代以降は国産のニューナンブM60が採用されます。M60は高精度で日本人にも扱いやすく、警察官から好評を得ましたが、1990年代に生産が終了したため、S&W M37エアーウェイトやサクラM360Jの輸入調達が進められています。

また1990年代には、セミオートピストルのSIG P230JPも採用されましたが、現在も主流はリボルバーです。

リボルバーの詳細解説はこちら

セミオートピストル(自動拳銃)

9x19mmパラベラム弾を使用する強力なセミオートピストルは、主に警備や公安警察、特殊犯対策、組織犯罪対策部門などで配備されています。

配備例としては、機動隊や銃器対策部隊で使用されるS&W M3913、SIG SAUER P220・P225・P226、刑事部特殊事件捜査係や福岡県警銃器対策部隊のベレッタ92 Vertec、栃木県警TSITのベレッタ90-Two、SP警護官に配備されるグロック17、SATや公安部のH&K USP、SP警護官や埼玉県警RATSで運用されるH&K P2000、そして東京オリンピックに向けて約2,000丁が調達されたH&K SFP9などがあります。

なお、制服着用時は支給されたホルスターの使用が義務付けられていますが、私服時はストラップやフラップ付きであれば市販のホルスターも使用可能です。

セミオートピストルの詳細解説はこちら

特殊銃(小銃 / 機関けん銃)一覧

特殊銃とは、警察法に基づき、警察官や皇宮護衛官に所持が認められている銃のうち、通常の貸与拳銃に該当しない銃を指します。

主に、以下のような銃器が特殊銃に分類されます。

- 機関けん銃(サブマシンガン)

- 連射が可能な銃です。

- 近距離での制圧や突入作戦に用いられます。

- 代表例としてH&K MP5があります。

- 自動小銃

- 中距離以上での対応や、高い火力が必要な場面で使用されます。

- 代表例は豊和89式5.56mm小銃です。

- 狙撃銃

- 高い精度で、遠距離から目標を無力化するために用いられます。

- H&K PSG-1などが知られています。

これらの銃は、テロ事件や人質立てこもり事件、銃器を用いた凶悪犯罪などに対応するための装備です。

通常装備では対応が難しい事案を想定。

銃器対策部隊や特殊急襲部隊などの専門部隊に配備されています。

1968年の金嬉老事件をきっかけに、警察で狙撃銃の整備が始まり、1973年までに全国への配備が完了しました。

当初は豊和ゴールデンベアが使われ、後に豊和M1500へと更新されています。また、SATではH&K PSG1やL96A1も運用されています。

H&K MP5は、1977年に設立されたSATの前身部隊から配備が始まり、2002年からは銃器対策部隊にも採用されました。一部の県警では、刑事部特殊犯捜査係向けにセミオート仕様(単発射撃専用)のMP5SFKが配備されています。

SATには自動小銃も装備されており、パリ同時多発テロの発生を受けて、大都市圏の銃器対策部隊でも自動小銃の採用が決定されました。

ライフル・狙撃銃

サブマシンガン(機関けん銃 / 短機関銃)

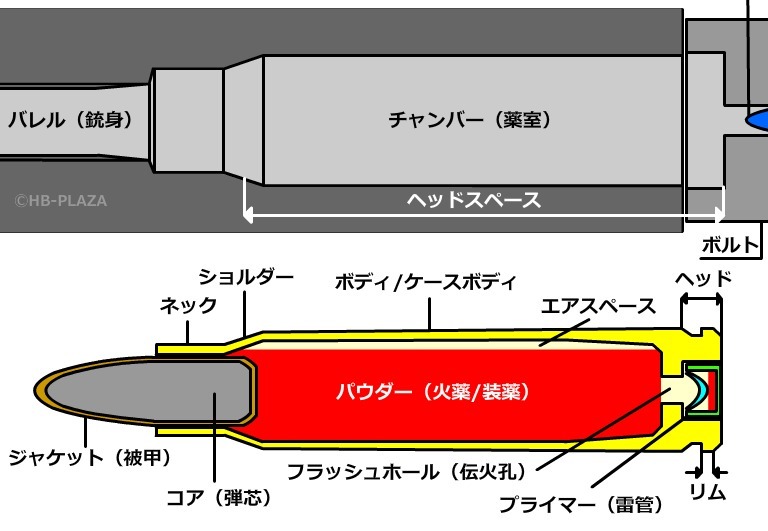

日本の警察では、一般的な「短機関銃」ではなく「機関けん銃」という呼称が用いられています。これは、拳銃弾を使用する自動火器としての性格を強調した、慣習的な表現によるものです。すなわち、拳銃と連続射撃機能を備えた銃を結び付けた呼び方といえます。

この命名法は、第一次世界大戦以降のドイツ語における「マシーネンピストーレ(Maschinenpistole)」と共通しています。サブマシンガンを「ピストルの延長線上にある武器」として捉える点で一致しているのです。

警察庁や実際の運用部隊が作成する公式文書でも「機関けん銃」という名称が採用されており、サブマシンガンを拳銃系統の延長に位置付ける姿勢が明確に示されています。

なお、「拳」の字は2010年まで常用漢字に含まれていませんでした。そのため、公的文書では「けん銃」とひらがなで表記されることが一般的でした。

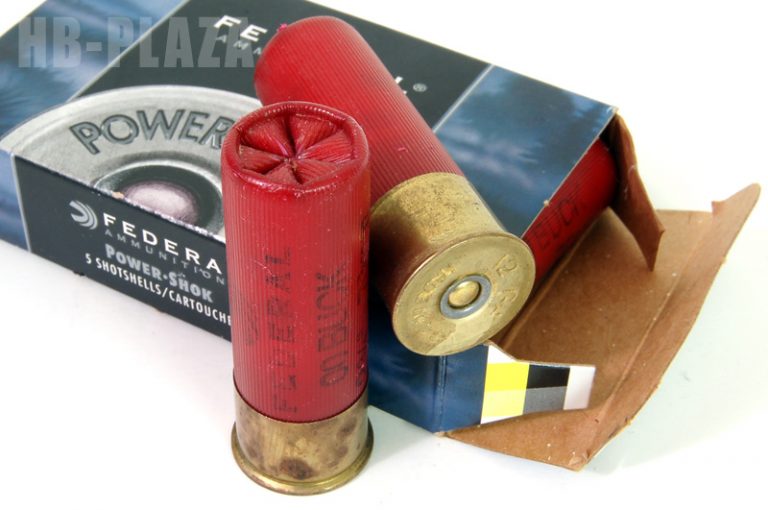

ショットガン(散弾銃)

ライフル・ショットガン・サブマシンガンなど特殊銃の詳細解説はこちら

日本警察の銃の歴史

See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons

日本の警察における拳銃装備の歴史は、大きく分けて3つの時代に区分できます。

内務省時代(明治初期~第二次世界大戦終結)

旧警察法時代(第二次世界大戦後~1954年)

新警察法時代(1954年~現代)

日本警察の銃の歴史年表

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 明治6年(1873年) | 郵便配達員に拳銃(郵便保護銃)の携帯を許可 |

| 明治7年2月10日(1874年) | 川路利良大警視の上申を受け、陸軍省から小銃7,000挺を借り受け |

| 明治7年10月4日(1874年) | 訓練および警備編制の統括機関として警備編制所が設置 |

| 明治14年(1881年) | 憲兵制度の発足を受け警備掛は廃止、旧警視局所管の兵器は全て陸軍省に納付 |

| 明治17年(1884年) | 秩父事件の際、埼玉県警察部長が拳銃配備を指令 |

| 大正12年10月20日(1923年) | 勅令第450号および451号をもって、警察官吏の拳銃携帯が解禁 |

| 大正13年2月18日(1924年) | 警視庁がコルト大型拳銃250丁と小型150丁を配備 |

| 大正14年3月(1925年) | 警察官吏武器使用規定および警察官吏拳銃携帯に関する件が通達 |

| 昭和5年12月(1930年) | 全国で1,322丁の拳銃が配備 |

| 昭和7年9月1日(1932年) | 銃種制限が撤廃 |

| 昭和21年1月16日(1946年) | SCAPIN-605として「日本警察官の武装に関する覚書」が発出 |

| 昭和21年3月(1946年) | 警視庁が関東大震災直後に調達した572挺を保有 |

| 昭和21年6月(1946年) | 旧軍の装備品4,189挺を獲得 |

| 昭和24年(1949年) | 全国平均で6人に1挺程度の拳銃を保有 |

| 昭和24年夏(1949年) | GHQが警察の拳銃を回収し、アメリカ軍の装備を貸与開始 |

| 昭和25年1月10日(1950年) | 警視庁が全警察官に拳銃を貸与 |

| 昭和26年(1951年) | 全国の警察官への拳銃支給が完了 |

| 昭和26年(1951年) | S&Wチーフスペシャルやコルト・ディテクティブスペシャルなどを輸入し女性警察官や私服勤務員に配備 |

| 昭和26年(1951年) | 拳銃の取扱いの規則を改正 |

| 昭和29年(1954年) | 新警察法施行時点で保有拳銃約124,000挺のうち87.3%が米軍貸与品 |

| 昭和30年6月1日(1955年) | 米軍貸与拳銃が譲渡に切り替え |

| 昭和30年(1955年) | 警視庁使用拳銃の種類が確定 |

| 昭和34年度以降 | 警察官増員に伴い拳銃輸入を再開 |

| 昭和35年度 | 国産ニューナンブM60が採用 |

| 昭和40年度 | 老朽化拳銃の更新開始 |

| 昭和43年(1968年) | 金嬉老事件を契機に翌昭和44年度より狙撃銃整備開始 |

| 昭和45年~54年(1970年代) | ワルサーPPKが輸入され、SPや皇宮護衛官に配備 |

| 昭和48年度 | 狙撃銃の配備完了 |

| 昭和49年度末 | 保有拳銃約193,000挺のうち約95,000挺が譲渡品 |

| 昭和52年(1977年) | SAT前身部隊からH&K MP5機関けん銃を配備 |

| 平成2年~11年(1990年代) | ニューナンブM60生産終了、再輸入開始 |

| 平成2年~11年(1990年代) | セミオートピストル調達開始 |

| 平成9年(1997年) | S&W M37エアーウェイト大量発注 |

| 平成12年~21年(2000年代) | 刑事部特殊事件捜査係でベレッタ92 Vertec配備確認 |

| 平成14年(2002年) | 銃器対策部隊へのH&K MP5機関けん銃配備開始 |

| 平成15年(2003年) | S&W M37エアーウェイト5,344丁購入 |

| 平成17年(2005年) | S&W M37エアーウェイト5,519丁購入 |

| 平成18年(2006年) | サクラM360J調達開始 |

| 平成27年(2015年) | 栃木県警TSITでベレッタ90-Two配備確認 |

| 平成26年度予算 | SIG SAUER P226整備用工具キット調達確認 |

| 令和2年(2020年) | 東京オリンピックに向けH&K SFP9約2,000丁調達報道 |

| 近年 | 福岡県警銃器対策部隊でベレッタ92 Vertec使用確認 |

| 近年 | 埼玉県警RATSでH&K P2000運用 |

S&W系リボルバー詳細

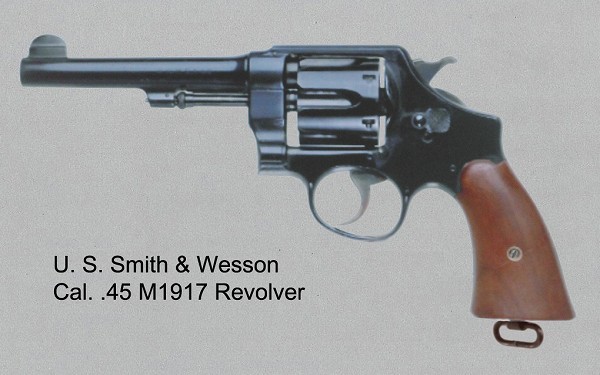

S&W M1917(1917年~1940年代)

S&W M1917は、第一次世界大戦中にアメリカ軍の要請で開発された大型リボルバーです。当時不足していたM1911ピストルの代替として採用されました。

ムーンクリップと呼ばれる弾薬を保持する器具なしでも.45ACP弾が使える独自の薬室構造が特徴です。戦後日本では、拳銃不足を補うために警察で活用されました。

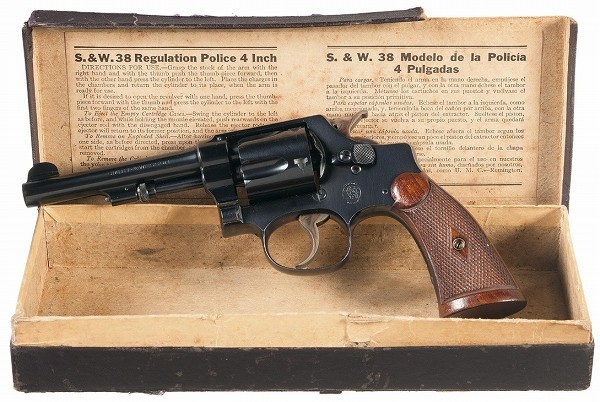

S&W レギュレーションポリス(1917年~1950年代)

スミス&ウェッソン レギュレーションポリスは、警察官の制服・私服どちらにも適した小型リボルバーとして、1917年から1950年代にかけて製造されました。

このモデルは「Iフレーム」という小型フレームを採用しており、キノコ型のユニークなエジェクターロッドが外観上の特徴です。アメリカ国内外の警察で広く使用され、戦後の日本では拳銃不足を補うために活用されました。

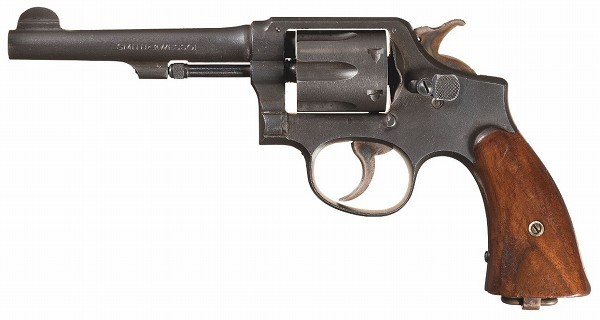

S&W ビクトリー(1942年~1945年)

スミス&ウェッソン ビクトリーモデルは、第二次世界大戦中に連合国軍向けに大量生産された信頼性の高いリボルバーです。S&W M&Pリボルバーをベースに設計され、その堅牢さから広く使用されました。

このモデルは、レンドリース法によりイギリスをはじめとする連合国に供与されました。初期には品質に問題があったものの、後に改良され、落下による暴発を防ぐための安全装置も追加されています。日本では戦後の警察や海上保安庁で活用され、拳銃不足を補う役割を果たしました。

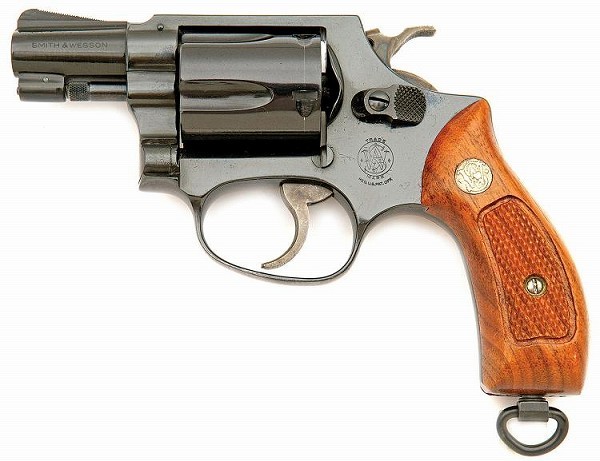

S&W M36(1950年~現在)

スミス&ウェッソン モデル36は、小型軽量で携行性に優れたリボルバーです。1950年に「チーフススペシャル」として発売され、現在も生産が続くロングセラーモデルです。

このモデルは、日本のニューナンブM60が登場する以前に、警察官の標準装備として広く使用されていました。当初はチーフススペシャルという愛称で親しまれていましたが、1957年以降は正式にモデル36という名称で販売されています。また、かつては軽量アルミフレームを採用したモデル37も存在しました。

S&W M37 エアウェイト(1951年~2006年)

スミス&ウェッソン モデル37 エアウェイトは、携帯性を高めるために、モデル36を軽量化したリボルバーです。アルミニウム製のフレームが特徴です。

当初はシリンダーもアルミニウム製でしたが、強度に問題があったため、後に通常の素材に変更されました。日本警察向けには、ランヤードリング(脱落防止用の紐を取り付ける金具)付きのモデルも製造されています。このモデルは2006年に生産を終了しました。

ニューナンブ M60(1960年~1990年代)

ニューナンブM60は、戦後の日本警察を象徴する国産リボルバーです。新中央工業(現在のミネベアミツミ)によって開発・製造されました。

このモデルは、S&Wのリボルバーを参考に開発され、1964年から日本警察の制式拳銃として広く採用されました。小型で信頼性が高いため、警察官の装備の軽量化に貢献しました。1990年代には生産を終了しましたが、現在も多くの警察官に支給され続けています。

S&W サクラ M360J(2006年~現在)

S&W M360J「サクラ」は、日本警察の要請に応じてカスタマイズされた軽量かつ耐久性の高いリボルバー拳銃です。名称の「サクラ」は日本の国花である桜に由来し、日本警察向けモデルの象徴となっています。

.357マグナム弾の使用を想定しなかったため、シリンダーは高価なチタンからより安価なステンレス鋼製に変更されました。銃身はアルミ合金の内部にステンレス製ライナーを組み合わせた2ピース構造で、軽量化と耐久性を両立しています。

グリップはニューナンブM60最終型やS&W M37の日本警察仕様に似たフィンガースパー付きで、底面にランヤードリングが装備されています。左フレームのシリアルナンバー下には「SAKURA M360J」と「NMB」(ミネベア社)刻印がありますが、製造は主にS&W社が担当し、ミネベア社はグリップやランヤードリングの追加カスタマイズを担当しました。

2006年のM37生産終了を受けて調達が開始され、2011年までに約2万5,000丁が配備されました。2009年以降、ひび割れ報告が複数の県警からあり、警察庁の指示による一斉点検で約200丁の亀裂が発見され回収、メーカーに改善が要請されました。その後調達は再開され、現在も配備数は増加しています。

コルト系リボルバー詳細

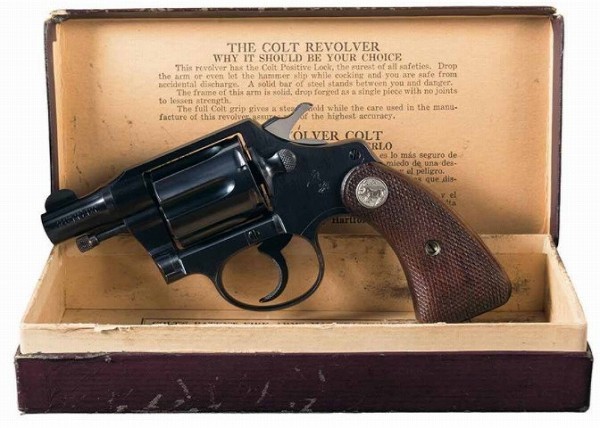

コルト ポリスポジティブ(1907年~1947年)

コルト ポリス ポジティブは、コルト社が1905年に発表した警察・民間向けのダブルアクションリボルバーです。コルト独自の安全機構である「ポジティブロック」を搭載し、安全性を高めたモデルとして広く普及しました。

このモデル最大の強みは、トリガーを引かなければハンマーが撃針を叩かない「ポジティブロック」機構です。これにより、落下などの衝撃による暴発を防ぐ高い安全性を実現しました。コルト オフィシャルポリスと共に20世紀初頭の法執行機関で広く使われ、日本では戦後の拳銃不足を補うために活用されました。また、ギャングのアル・カポネが所持していたことでも知られています。

コルト オフィシャルポリス(1907年~1969年)

コルト オフィシャルポリスは、戦後の日本警察が使用したリボルバーの一つです。元々は「コルト アーミー スペシャル」として1908年に発売され、1927年に現在のモデル名に改名されました。

このモデルは総生産数40万丁を超えるベストセラーとなり、1950年代にはアメリカの警察用拳銃として広く普及しました。FBIや陸軍憲兵でも採用され、その高い信頼性が評価されました。1960年代に入るとS&W製のモデルにシェアを奪われ、1969年に生産が終了しました。

コルト M1917(1917年~1940年代)

コルト M1917は、第一次世界大戦中にS&W M1917と共にアメリカ軍の拳銃不足を補うために開発されたリボルバーです。コルト社の「ニューサービス」をベースに製造されました。

リム(薬莢の縁)がない.45 ACP弾を使用する際は、専用のクリップ(ムーンクリップ)が必要となりますが、リム付きの.45オートリム弾も使用できるのが特徴です。第二次世界大戦期にかけて広く使用され、戦後の日本警察でも活用されました。

コルト ディテクティブスペシャル(1927年~1995年)

コルト ディテクティブスペシャルは、刑事(Detective)が隠匿携行することを目的として設計された小型リボルバーです。コルト オフィシャルポリスなどよりも小さいフレームサイズが特徴で、軽量かつコンパクトです。

カーボンスチールフレームで作られており、高い携帯性からアメリカ国内の多くの警察署で採用されました。日本では戦後、刑事用として供与され、現在も警察の銃器対策部隊などで使用されています。

コルト コマンド(1942年〜1945年)

コルト コマンドーは、第二次世界大戦中にコルト・オフィシャルポリスの軍用モデルとして製造されました。戦時下の資材節約と生産効率を重視して作られており、堅牢で信頼性の高いリボルバーです。

コスト削減のため、光沢のないパーカーライズド仕上げが施されているのが特徴です。アメリカ軍は48,611丁を調達し、そのうち約12,800丁がOSS(戦略情報局)などの諜報機関に採用されました。戦後の日本では、拳銃不足を補うために活用されました。

コルト系ピストル詳細

コルト M1903 ポケットハンマーレス(1903年〜1945年)

コルト M1903 ポケットハンマーレスは、私服警官や将校、民間人の隠匿携行用として、ジョン・ブローニングによって設計されたセミオートピストルです。ハンマーが内蔵された「ハンマーレス」デザインが特徴で、洗練されたデザインと高い信頼性から広く愛用されました。

グリップセーフティとマニュアルセーフティという二重の安全機構を備えています。第二次世界大戦中から1970年代までアメリカ軍で使用され、日本では戦中・戦後を通じて警察や将校に愛用されました。戦後の日活アクション映画でもその姿を見ることができます。

コルト M1911A1(1924年〜1985年)

コルト M1911A1は、20世紀を代表するセミオートピストルの一つで、アメリカ軍の制式拳銃として約70年間使用された歴史を持つモデルです。ジョン・M・ブローニングによって設計されたM1911の改良型として、1911年から1985年まで第一線で活躍しました。

このモデルは、高い信頼性と強力なストッピングパワーで知られています。グリップセーフティとマニュアルセーフティを備えた信頼性の高い軍用設計が特徴で、ショートリコイル方式を採用しており、工具なしで簡単に分解できる高いメンテナンス性も評価されました。日本では、戦後に自衛隊や警察に広く配備され、警察では1990年代まで使用されていました。現在も多くの派生モデルやカスタム品が存在します。

SIG SAUER系ピストル詳細

SIG SAUER P220(1975年~現在)

SIG SAUER P220は、スイスのSIG Arms AGが設計し、ドイツのJ.P. Sauer & Sohn社で製造されたセミオートピストルの名作です。高い精度と耐久性、そして安全性を備えているのが特徴です。

スイス軍の「Pistole 75」として採用されたこのモデルは、日本でも高く評価されました。新中央工業(現ミネベアミツミ)がライセンス生産を行い、1982年には日本の自衛隊に「9mm拳銃」として正式に採用されました。デコッキングレバーやファイアリングピン・ブロックセーフティといった安全機構も充実しており、その信頼性から日本警察の警護課などでも使用されています。

SIG SAUER P225(1978年~2000年代)

SIG SAUER P225は、西ドイツ警察の要求に基づいて開発された、信頼性と携帯性を兼ね備えたセミオートピストルです。SIG P220のコンパクト版として、1970年代中頃に登場しました。

このモデルは、片手での操作に適したコンパクトなサイズが特徴です。西ドイツ警察の統一ピストルとして広く採用され、その制式名である「P6」としても知られています。トリガーが軽く、夜間でも照準しやすいトリチウムサイトを装備しています。2015年からは新型のP225-A1が製造されており、より進化したフレームやトリガーリセットが特徴です。日本でも警視庁警備部警護課で採用されています。

SIG SAUER P228(1988年〜2012年頃)

SIG SAUER P228は、SIG SAUER P226の性能と信頼性をそのままに、携帯性を高めたコンパクトなセミオートピストルです。アメリカ軍では「M11」として採用され、多くの特殊部隊や法執行機関で使われました。

P226と比べてスライドとバレルが短く、トリガーガードの形状も異なります。装弾数は13発ですが、より大きいP226のマガジンも使用可能です。日本では警察特殊部隊SATや海上保安庁特殊警備隊SSTなどで採用されています。しかし、アメリカ軍では後継モデルのP320コンパクト(M18)への交代が進んでいます。

SIG SAUER P226(1984年~現在)

SIG SAUER P226は、高い信頼性と装弾数の多さで世界中の特殊部隊に採用されているセミオートピストルです。SIG P220をベースに、装弾数を増やすためにダブルスタックマガジンを採用したモデルです。

P226は、9x19mmの他にも複数の口径バリエーションが存在します。その優れた性能から、アメリカ海軍特殊部隊SEALsでも特別仕様のP226 MK25が採用されました。日本では、警察の特殊部隊SATで採用されており、その信頼性と多弾装である点が評価されています。

SIG SAUER P230JP(1995年~現在)

SIG SAUER P230は、ドイツで開発された隠匿携行性に優れた小型セミオートピストルです。日本の警察向けに特別に外部安全装置が追加されたモデル(P230JP)は、警護や特殊事件対応のために多くの部署で採用されています。

シングルアクションとダブルアクションの両方に対応しており、デコッキングレバーを使って安全にハンマーを戻すことができます。その高い携帯性と信頼性から、多くの部署で愛用されています。

ベレッタ系ピストル詳細

ベレッタ92FS(1976/1988年~現在)

ベレッタM92FSは、高い精度と信頼性を誇るイタリア製のセミオートピストルです。1976年に生産が開始されて以来、世界中で広く使用されており、1985年から2017年までアメリカ軍の制式拳銃「M9」として採用されました。

オープンスライドデザインやアルミ合金製のフレーム、そしてロッキングブロック機構が特徴です。スライドが破損した際にも射手への被害を抑える安全対策が施されており、「FS」は連邦を意味する「F」と、安全性改良を意味する「S」に由来します。日本でも、警察の特殊捜査班SITで採用されています。

ベレッタ 85FS(1985年〜現在)

ベレッタ 85FS チーターは、1970年代後半に開発されたベレッタチーターシリーズのシングルカラムモデルです。小型・軽量で携帯性に優れており、私服警官やバックアップ用として広く利用されています。

このモデルは、グリップが薄く握りやすいシングルスタックマガジンを採用しており、オープンタイプのスライドと露出したバレルが特徴です。1990年頃に登場したFSバージョンは、コンバットトリガーガードやセーフティ兼デコッキングレバーが追加されました。日本では、厚生労働省の麻薬取締官などに採用されています。

ベレッタ 92FS VERTEC(2003年~現在)

ベレッタ 92FS バーテックは、2000年代初頭に従来のベレッタ92FSの人間工学を改良して開発された派生モデルです。より多くの射手にフィットするよう、グリップ形状と操作性を中心に改良が加えられています。

このモデルは、より垂直に近いグリップアングルとスリムなグリップ形状が特徴です。これにより、手の小さい射手やグローブを装着した状態でも握りやすく、操作性が向上しています。また、取り外し可能なサイトやアクセサリーレールも備えています。通常モデルと同様の信頼性を保ちつつ、より快適な射撃体験を提供するため、トリガープルも改善されています。日本でも、警察のSATや銃器対策部隊で採用されています。

ベレッタ 90-Two(2006年〜2012年)

ベレッタ 90-Twoは、ベレッタ92シリーズの次世代モデルとして2006年に発表されたセミオートピストルです。現代的なニーズに対応するため、人間工学に基づいた改良とモジュラー設計が特徴です。

このモデルは、交換可能なポリマー製グリップカバーを採用しており、手の大きさに合わせてグリップを調整できます。また、ダストカバーにはアクセサリーレールが一体化され、フラッシュライトなどを簡単に装着可能です。内蔵されたリコイルバッファーや改良されたサイトも搭載し、より使いやすくなっています。現在は後継モデルの登場により生産を終了していますが、日本では警察の特殊捜査班SITで採用されていました。

グロック系ピストル詳細

グロック19(1988年〜現在)

グロック19は、軽量ポリマーフレームと高い信頼性が特徴のセミオートピストルです。グロック17のコンパクトモデルとして1988年に開発され、携帯性の高さから軍や法執行機関で広く採用されています。

全長がグロック17より約12mm短く、標準で15発のマガジンを使用しますが、他のグロック用マガジンとの互換性もあります。グロック19Xやグロック19Mなどのバリエーションが存在し、特にグロック19MはFBIの要請で開発され、アメリカ海兵隊でも採用されました。日本では、警察のSATや警視庁警備部警護課などでも使用されています。

グロック45(2018年〜現在)

グロック45は、グロック17のフルサイズフレームとグロック19のコンパクトスライドを組み合わせた、いわゆる「クロスオーバーピストル」です。2018年に発表され、グロック19Xの進化モデルにあたります。グロック17と同等の装弾数とグリップの安定性を持ちながら、グロック19の携行性も兼ね備えているのが特徴です。

グロック45は、Gen5(第5世代)モデルとして、フィンガーチャンネルがないグリップ、両利き対応のアンビスライドストップ、改良された銃身、そしてスライド前方のセレーション(滑り止め)が特徴です。スライド前方のセレーションは、グロック19Xにはない改良点であり、スライドを引く際の操作性を高めています。

「クロスオーバー」デザインは、実戦での使いやすさを追求したもので、現在では多くの警察や法執行機関で採用されており、日本では東京マラソン(警視庁)や大阪万博(大阪府警)で自動車警ら隊に配備されました。また、軍用として開発されたグロック19Xと異なり、アメリカ民間市場でも広く販売されています。

H&K系ピストル詳細

H&K P9S(1969年〜1978年)

H&K P9Sは、ドイツのヘッケラー&コッホ(H&K)社が開発した画期的なセミオートピストルです。H&Kのライフルやサブマシンガンで培われたローラーディレイドブローバック方式を拳銃に採用しており、優れた精度と低い反動が特徴です。

このモデルは、ポリゴナルライフリング(多角形銃身)も採用されており、高い命中精度を誇ります。固定された銃身構造はサプレッサー(消音器)を装着した際も安定して作動するため、アメリカ海軍SEALsではサプレッサーとセットで採用されました。日本では、SATの前身である警視庁特科中隊SAPで使われていました。

H&K USP(1993年~現在)

H&K USPは、ドイツのヘッケラー&コッホ社が開発したモジュール性と耐久性に優れたセミオートピストルです。P7シリーズの後継として開発され、その作動信頼性の高さから世界中の軍や法執行機関で採用されています。

このモデルは、リコイルスプリングに反動を低減するシステムを導入しており、射撃時のコントロールが容易です。1994年にはドイツ連邦軍に「P8」として採用され、半透明のマガジンや操作レバーの向きが異なる点が特徴です。日本では、警察の特殊部隊SAT、警視庁警備部警護課、警視庁公安部などで使用されています。

H&K P2000(2001年~現在)

H&K P2000は、ドイツのヘッケラー&コッホ社が2001年後半に開発した、コンパクトで携帯性の高いセミオートピストルです。USPコンパクトをベースに、人間工学に基づいた改良が施されています。

このモデルは、交換可能なバックストラップにより、射手の手のサイズに合わせてグリップを調整できるのが特徴です。DA/SAモデルでは、側面のセーフティとデコッキングレバーが廃止され、より直感的に操作できるデコッキングボタンが後部に配置されています。また、アクセサリーレールを備えており、タクティカルライトやレーザーサイトなどの多様なアクセサリーを装着可能です。日本でも、警察の特殊部隊SATや銃器対策部隊、埼玉県警察RATSなどで採用されています。

H&K VP9 (SFP9)(2014年~現在)

H&K VP9(米国市場名)/ SFP9(欧州・アジア市場名)は、グロックなどに対抗するためにヘッケラー&コッホ社が開発した、人間工学に基づいたポリマーフレーム・ストライカー方式のセミオートピストルです。

このモデルは、交換可能なバックストラップとサイドプレートにより、27通りものグリップカスタマイズが可能で、あらゆる射手にフィットします。スライド後部には「チャージングサポート」と呼ばれる突起が装備されており、スライドを引きやすくする工夫が凝らされています。日本では、2020年に陸上自衛隊の9mm拳銃後継としてSFP9M(塩水対応モデル)が採用されたほか、2021年の東京オリンピック対応のために調達され、全国の一部警察でも使用されています。

FN系ピストル詳細

FN ブローニング M1910(1910年〜1983年)

FN ブローニング モデル1910は、ジョン・M・ブローニングによって設計され、ベルギーのFN社で製造されたセミオートピストルです。シンプルで信頼性が高く、隠匿携行に適した拳銃として民間市場で成功を収めました。

このモデルは、銃身がフレームに固定されたシンプルなブローバック方式を採用しており、高い精度を誇ります。また、グリップ、マガジン、外部セーフティレバーの三つの安全装置を備えた「トリプルセーフティ」が特徴です。第一次世界大戦の引き金となったサラエボ事件でフランツ・フェルディナント大公夫妻の暗殺に使用されたことでも知られています。日本では、戦中・戦後に警察機関や郵便配達員にも使用されました。

FN ベビーブローニング(1931年〜1979年)

FN ベビー・ブローニングは、ジョン・M・ブローニングが設計したFN Browning Model 1906を極限まで小型化した護身用セミオートピストルです。シャツのポケットにも収まるほどの小ささが特徴で、隠匿携行性に非常に優れています。

このモデルは、グリップセーフティを廃止して操作性を高めつつ、マガジンが外されていると発射できないマガジンセーフティを追加し、安全性を確保しています。シンプルで信頼性の高い構造から、世界中で護身用として人気を博しました。日本では、戦前・戦中の軍や警察でも使用されていました。

FN ブローニング ハイパワー(1935年〜2018年)

FN ブローニング ハイパワーは、ジョン・M・ブローニングとデュードネ・サイーブによって設計された、世界的に有名なセミオートピストルです。シングルアクションと大容量の複列弾倉を組み合わせた最初の成功モデルとして、長年にわたり多くの国で愛用されました。

このモデルは1935年に登場し、13発という当時としては圧倒的な装弾数の多さで優位性を確立しました。第二次世界大戦中にはドイツ軍と連合軍の両方で使用され、ベストセラーモデルとなりました。2018年に82年間の生産に幕を閉じましたが、現在も他社からクローンモデルが製造されています。日本でも海上保安庁で採用されました。

ワルサー系ピストル詳細

ワルサー PPK(1931年〜現在)

ワルサーPPKは、ドイツのワルサー社が1931年に開発したセミオートピストルです。大型モデルであるPPを小型化したモデルで、その名の「K」はドイツ語で「刑事」を意味する”Kriminal”に由来し、隠匿携行性に優れているのが特徴です。

このモデルは、PPと並んで世界初の成功したダブルアクションピストルとして知られています。小型ながらも優れた信頼性と精度を持ち、歴史的な事件での使用や、スパイ映画『007』シリーズの主人公ジェームズ・ボンドの愛用銃として、世界で最も有名な拳銃の一つとなりました。日本では警視庁警備部警護課や皇宮警察で採用されましたが、後にSIG P230JPに交代しました。

S&W M3913(1988年〜1999年頃)

スミス&ウェッソン モデル3913は、1980年代後半に隠匿携行用として開発された、スリムでコンパクトなセミオートピストルです。信頼性と優れた操作性から、多くの警察官や民間に愛用されました。

このモデルは、アルミニウムフレームとステンレス製スライド・バレルを採用し、マニュアルセーフティとデコッキングレバーを備えています。シングルスタックマガジンによる薄型の設計で、携帯性に優れています。生産は終了していますが、その高い集弾性能と信頼性から、現在も一部の法執行機関で使用され続けています。

S&W M5906(1989年〜1999年)

スミス&ウェッソン モデル5906は、1980年代後半にS&Wの「第三世代」セミオートピストルの代表モデルとして登場しました。全体がステンレス製で、高い耐久性と信頼性から多くの法執行機関に採用されました。

このモデルは、マガジンが正しく挿入されていないと発射できない「マガジンディスコネクト機能」という安全装置を装備しています。また、左右どちらからでも操作できるアンビセーフティレバーや、ラップアラウンドグリップも特徴です。アメリカの警察で広く使用されましたが、現在はより軽量なポリマーフレームのピストルに主流の座を譲っています。日本では海上保安庁で採用されました。

S&W M&P(2005年〜現在)

スミス&ウェッソン M&Pは、2005年にグロックなどの競合モデルに対抗するために開発された、現代的なポリマーフレームのセミオートピストルです。人間工学に基づいた設計と高い信頼性から、世界中の軍や警察、そして民生市場で広く採用されています。

このモデルは、交換可能なバックストラップにより、手の大きさに合わせてグリップを調整できるのが大きな特徴です。Zytel製のポリマーフレームにステンレス製のシャーシを組み込むことで、高い耐久性を実現しています。また、トリガーを引かずに分解できる独自の機構が採用されており、安全性に配慮した設計がなされています。

より詳しい情報は詳細記事をご覧ください。

https://hb-plaza.com/jpolice-pistols

アサルトライフル詳細

64式7.62mm小銃(1964年~1988年)

64式7.62mm小銃は、戦後初めて日本が独自に開発した国産のバトルライフルです。1964年に自衛隊と海上保安庁に制式採用され、日本人の体格に合わせて設計された点が大きな特徴です。

この小銃は、内蔵された二脚や、安定した射撃を可能にするための発射速度抑制機構を備えています。弾薬はNATO弾と共通の規格を使用していますが、反動を抑えて命中精度を上げるため、装薬を減らした専用弾が採用されました。後継の89式5.56mm小銃の登場により生産は終了しましたが、現在も一部の部隊や予備自衛官の訓練などで使用されています。

H&K HK53(1968年~2000年代初頭)

H&K HK53は、ヘッケラー&コッホ社が1970年代初頭に開発したコンパクトカービンです。サブマシンガンのような取り回しの良さと、アサルトライフルに匹敵する威力・射程を両立させたモデルで、特殊部隊や警察戦術部隊で広く使われました。

HK33ライフルを短縮化して作られたHK53は、H&K独自のローラーディレイドブローバック機構を採用しており、ショートバレルながら高い信頼性を誇ります。主に車両搭乗員や要人警護、特殊作戦などに最適化されており、日本では特殊急襲部隊SATに採用されました。H&Kは2000年代初頭にHK53の生産を終了し、現在は後継モデルであるG36やHK416などに移行しています。

89式5.56mm小銃(1989年~2020年)

89式5.56mm小銃は、豊和工業が開発した国産アサルトライフルで、1989年に64式7.62mm小銃の後継として自衛隊に制式採用されました。アメリカのAR-18を参考に設計されており、現在では陸海空の自衛隊や海上保安庁、警察特殊部隊で標準装備として使用されています。

この小銃は、高い信頼性と命中精度を誇ります。日本人の体格に合わせて設計されており、カービンに近い銃身長と、折りたたみ式の銃床モデルがあるのが特徴です。使用する弾薬やマガジンはNATO規格に準拠しているため、米軍との互換性も確保されています。

狙撃銃詳細

レミントン M700(1962年~現在)

レミントン モデル700は、1962年に発売されて以来、「最も正確な箱出しライフル」の一つとして知られるボルトアクションライフルの名銃です。堅牢な設計と高い精度から、狩猟や競技用だけでなく、軍や警察の狙撃銃としても世界中で採用されています。

このライフルは、高い精度を追求するため、狭い公差や素早いロックタイムが特徴です。また、軍用のM24やM40スナイパーライフルも、このモデル700をベースに設計されています。様々な口径、銃身長、ストックの組み合わせが存在し、警察向けのモデル700Pは、肉厚のバレルとアルミブロックベディングを備えているのが特徴です。日本でも、警察の特殊部隊SATで狙撃銃として採用された実績があります。

豊和ゴールデンベア(1967年~1979年)

豊和ゴールデンベアは、日本の豊和工業が1967年から1979年にかけて製造していたボルトアクションライフルです。フィンランドのSAKO L61Rライフルを参考に開発され、堅牢なマウザー型アクションと高い精度が特徴です。

このモデルは、主に国内の大型口径狩猟銃の需要に応えるために開発されましたが、米国市場でも高品質な日本製ライフルとして高く評価されました。日本では、1968年の金嬉老事件を機に警察の特殊部隊に配備が始まり、1970年の瀬戸内シージャック事件では犯人射殺にも使用されました。ゴールデンベアは、豊和M1500の礎を築き、その後の同社のライフル製造に大きな影響を与えました。

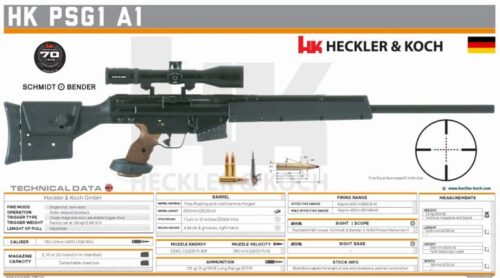

H&K PSG-1(1972年~現在)

H&K PSG1は、1972年のミュンヘンオリンピック事件を契機に、対テロ作戦での迅速かつ高精度な射撃を可能にする目的で開発された半自動狙撃銃です。H&K社のG3自動小銃をベースに、セミオートでありながらボルトアクションライフルに匹敵する精度を実現しました。

H&K独自のローラーディレイドブローバック方式を採用しており、1MOA未満という高い集弾性能を誇ります。特別な反動軽減システムや微調整可能なストック、静音性を追求した設計が特徴で、標準装備の「Hensoldt ZF 6×42スコープ」は、100〜600メートルの範囲で弾道補正が可能です。非常に高価なため、生産数は限られていますが、日本の警察特殊部隊SATなどで、対狙撃任務や人質救出作戦といった精密射撃用途で採用されています。

豊和 M1500(特殊銃I型)(1979年~現在)

豊和 M1500は、豊和工業が1979年に開発したボルトアクションライフルです。旧モデルである豊和ゴールデンベアをフルモデルチェンジしたモデルで、その堅牢なマウザー型アクションと現代的なデザイン、高い精度から、狩猟、競技、戦術など多岐にわたる用途で世界的に使用されています。

このモデルは、国産で唯一の大口径ボルトアクションライフルであり、ウェザビー マークVを参考に設計されました。精密射撃を可能にする2ステージトリガーや、2011年に導入されたHACTトリガーシステムなど、精度向上のための工夫が凝らされています。日本では、警察の特殊部隊SATや銃器対策部隊、原子力発電所の特別警備部隊などで狙撃銃として採用されています。

AI AW (L96A1)(1982年~現在)

アキュラシー・インターナショナル AW (Arctic Warfare) は、イギリスのアキュラシーインターナショナル社が製造する、世界最高峰と評価されるボルトアクション狙撃銃です。極寒地での高い信頼性を重視して設計されており、その堅牢性と命中精度の高さから、世界中の軍や警察の特殊部隊で採用されています。

この銃は、1985年にイギリス軍の新型狙撃銃L96A1として制式採用されたモデルを基に、寒冷地対応の改良が施されています。特徴的なポリマー製のサムホールストック、悪条件でも凍結しにくいボルトデザイン、そして堅牢なアルミ合金製シャーシにより、極めて過酷な環境でも安定した性能を発揮します。日本では、警視庁の特殊部隊SATで精密狙撃用途に採用されています。

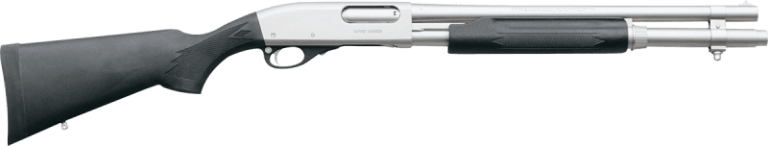

ショットガン詳細

レミントン M870(1950年~現在)

レミントン M870は、アメリカのレミントン・アームズ社が製造するポンプアクションショットガンです。1950年の登場以来、その堅牢な構造と高い信頼性から、狩猟、スポーツ、自衛、そして軍や法執行機関など、あらゆる用途で広く使用されています。

堅牢なスチール製レシーバーと、スムーズなポンプアクションが特徴です。低価格ながら高い信頼性を誇り、これまでに1,100万丁以上が製造されたベストセラーモデルです。銃身の下に配置されたチューブ型マガジンや、多様なバリエーション、豊富なアフターマーケットパーツも人気の理由です。日本では、警察の特殊部隊において、突入作戦やドアブリーチング、非致死性弾の発射などに使用されています。

サブマシンガン(機関けん銃)詳細

H&K MP5A4(1977年~現在)

H&K MP5A4は、ドイツのヘッケラー&コッホ(H&K)社が開発したMP5シリーズのサブマシンガンです。固定ストックと3点バースト機能を搭載しており、高い命中精度と少ない反動が特徴です。インドアでの作戦やCQB(近接戦闘)において、その性能を高く評価されています。

G3アサルトライフルをベースにしたローラーディレイドブローバック方式を採用しており、安定した射撃が可能です。日本の警察特殊部隊SATなどで標準装備として採用されており、その信頼性と高い性能から、世界中の軍や警察の特殊部隊で広く使用されています。

H&K MP5SD (SD4 / SD6)(1974年~現在)

H&K MP5SDは、ドイツのヘッケラー&コッホ社が開発した、消音性能に優れた特殊作戦用サブマシンガンです。「SD」はドイツ語で「サプレッサー」を意味する「Schalldämpfer」の略で、銃身に一体化したサプレッサー(消音器)が特徴です。

このモデルは、銃身に設けられたガスポートによって、超音速の通常弾を亜音速まで減速させて発射します。これにより、弾丸が音速を超える際に発生するソニックブームを防ぎ、高い消音性能を実現しています。その静粛性と信頼性から、日本の警察特殊部隊SATや海上保安庁特殊警備隊SSTなどで採用されています。

H&K MP5SFK(セミオート専用)(1980年代~現在)

H&K MP5SFKは、MP5シリーズの極めてコンパクトなセミオートカービンで、特に民間市場や法執行機関向けに開発されたモデルです。「SF」は「Single Fire(単発)」を、「K」はドイツ語で「短い」を意味する「Kurz」を表します。

このモデルは、MP5Kをベースにフルオート機能を排除しており、高い精度を維持しつつ、より安定した単発射撃が可能です。ストックがないモデルは、スリングマウント付きのエンドキャップを装備し、携帯性を最大限に高めています。日本の警察の特殊事件捜査係(SIT)でも採用されており、隠密性が求められる特殊作戦などに適しています。

H&K MP5A5 (MP5F)(1999年~現在)

H&K MP5Fは、フランス国家憲兵隊の要請で開発された、信頼性の高いサブマシンガンH&K MP5の改良型です。「F」はフランス「French」を意味します。

パッド付きの伸縮式ストックを装備し、高圧弾薬に対応するための改良が施されているのが特徴です。また、左右両方から使えるスリングマウントも追加されています。セミオート、3点バースト、フルオートの3つの射撃モードを備える「Navy」トリガーグループを装備しており、その高い信頼性と汎用性から、日本の警察特殊部隊や海上保安庁特殊警備隊SSTなどで採用されています。

本ページで紹介した銃器について、さらに詳しく知りたい方は以下のカテゴリー別解説をご覧ください。