ガス圧を利用して作動する銃に使用される「ダイレクト・インピンジメント方式(DI方式)」と「ショートストロークピストン方式」の違いについて解説します。

ダイレクト・インピンジメント方式(DI方式)とは?

ダイレクト・インピンジメント方式とは、「ダイレクト・ガス・インピンジメント」とも呼ばれます。

直訳すると「ガス(Gas)が直(Direct)に衝突(Impingement)する」という意味で、発射の際に発生した高圧ガスをガスチューブ内に通し、ボルトキャリアに衝突(噴射)させてボルトを後退させる作動方式です。

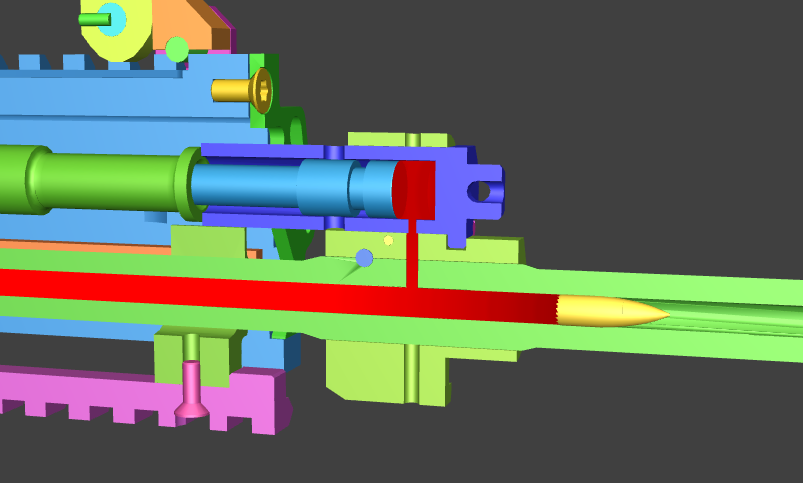

AR-15の内部はこのようになっています。

銃身の上に配置されたガスチューブ(銀色のパイプ)の内部をガスが通り、ボルトキャリア内部に入ります。

ボルトは薬室を閉鎖し、ボルトキャリアはボルトの回転を制御してボルトのロックや解除を行う役割があります。

ボルトキャリアの内部にはボルトが収まっており、ボルトの内部にはファイアリングピン(撃針)が貫通しています。

画像のボルトの隣にはT字型のパーツが直立していますが、これがカムピン(Cam Pin)です。

カムピンはボルトキャリアの外側からボルトに向かって差し込まれ、カムピンに空いた穴をファイアリングピンが貫通することでカムピンが抜けなくなります。

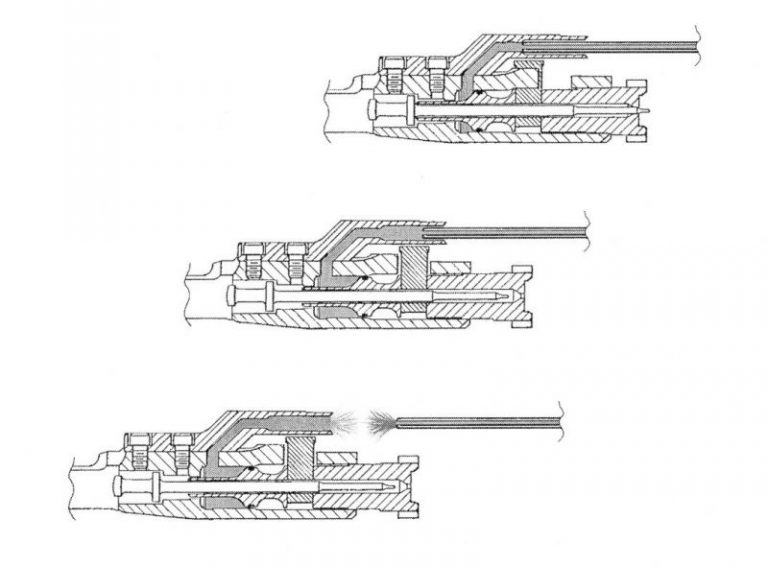

この画像は上から順番にガスが侵入した際の動作を三段階で表しています。

- ガスチューブから送られたガスは、ボルトキャリアの内部を満たします。ボルトの後部にはピストンリングがあり、ガスがボルトの前方に抜けないように密閉されています。このとき、ボルトはロックされているので動きません。

- ボルトキャリア内部の圧力が高まると、ボルトキャリアが圧力に押されて後退を始めます。ボルトキャリアが後退すると、カムピンがボルトを回転させます。

- ボルトが回転しボルトのロックを解放すると、ボルトキャリアとボルトは同時に後退します。

カムピンが差し込まれているボルトキャリアの場所は斜めにカットされているので、ボルトキャリア後退によって回転運動を始めます。

この回転運動によりボルトが回転し、ボルトヘッドのロッキングラグが解放されます。

要するに、カートリッジがボルトを直接押しても後退しませんが、ボルトキャリアが後退するとボルトが後退可能になります。

よく「ダイレクト・インピンジメント方式のAR-15の内部ではピストンが前後に移動している」とイメージされがちですが、実際にはピストンは固定されており、前後に動いているのはシリンダー(ボルトキャリア)の方です。

このピストンはボルトキャリアの後退とボルトの回転のために存在します。

ショートストロークピストン方式とは?

単純に、短い移動距離を持つピストンを「ショートストロークピストン」と呼び、AK-47に利用されているような長い移動距離を持つピストンを「ロングストロークピストン」と呼びます。

AR-15系で使用されるピストンはショートストロークピストンがポピュラーです。

銃身内のガスをガスシリンダーに引き込み、ピストンの後退によってオペレーティングロッドをボルトキャリアに衝突させることでボルトを後退させています。

この方式はガスをレシーバー内部に引き込まないため、レシーバー内部の汚れを軽減でき、汚れによる作動不良を抑える効果があります。

レシーバー内部にカーボンが溜まると、ボルトキャリアやボルトの動きに抵抗となるうえ、マガジンから薬室に装填される弾薬の動きを妨げてジャムの原因となることがあります。

ロングストロークピストン方式のAR-15

AR-15ではショートストロークピストン方式が注目されますが、なかにはロングストロークピストンを持つAR-15も存在します。

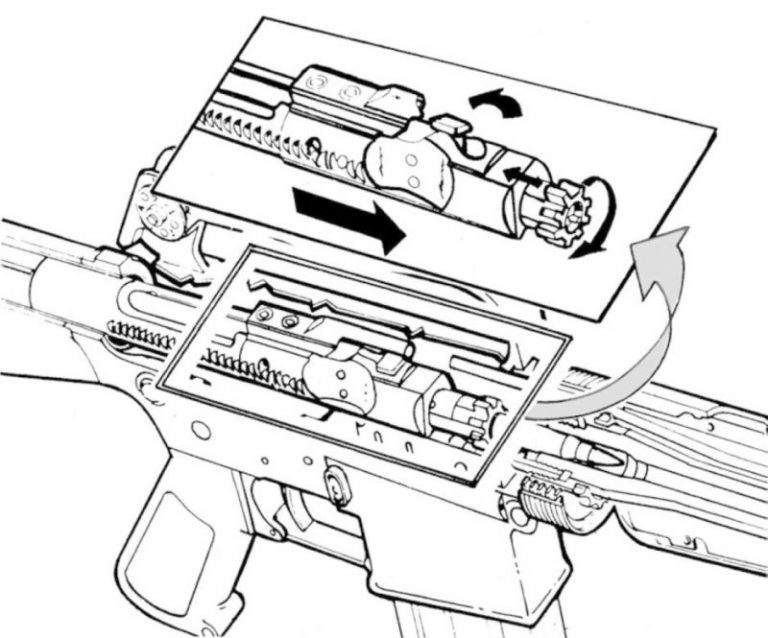

画像の上がAK-47用、下がAR-15用で、どちらも同じロングストロークピストン方式です。

さて、ここで気になるのは、「ショートストロークとロングストローク、性能が良いのはどっち?」でしょうか。

ショートストロークピストンはボルトキャリアが軽量で、リコイル軽減効果がある一方、パーツ点数が多いため故障リスクが多い。

一方、ロングストロークピストンは移動パーツの総重量が重くなるため、リコイルが若干強く感じられるが、パーツ点数が少ないため故障リスクが少ない。

どちらも長所と短所がありますが、作動の信頼性という意味ではロングストロークピストンの方が高い信頼性を持ちます。

ショートストロークピストンは使用弾薬によって不調が生じるケースがありますが、ロングストロークピストンでは弾薬の性能による影響を受けにくい傾向があります。

ただし、一概にどちらが良いと言えない場合もあり、どちらのシステムを利用しても製造するメーカーや製品の品質によっても性能が異なります。