この記事の要約:

- マシンガンはライフル弾を使用し、長距離で持続的な制圧射撃を行う大型火器。

- サブマシンガンは拳銃弾を使用し、近接戦闘や高機動性に特化した小型火器。

- 両者は弾薬・設計・戦術的役割が大きく異なり、歴史的発展や代表的モデルもそれぞれ独自の進化を遂げている。

マシンガン(機関銃)とサブマシンガン(短機関銃)は、どちらもフルオート射撃が可能な火器として知られていますが、その役割、使用弾薬、運用方法には大きな違いがあります。

この記事では、それぞれの基本的な定義から歴史、弾薬の種類、作動機構、そして代表的なモデルまでをわかりやすく解説します。

マシンガンとサブマシンガンの定義

まずは、マシンガンとサブマシンガンがそれぞれどのように定義されているのかを明確にしましょう。

| 項目 | マシンガン (機関銃) | サブマシンガン (短機関銃) |

|---|---|---|

| 主な用途 | 継続的な自動射撃による制圧 | 近接戦闘と高い機動性 |

| 使用弾薬 | ライフル弾を使用 | 拳銃弾を使用 |

| 大きさ・重量 | 大型かつ重量がある | 小型で軽量 |

| 有効射程 | 長距離(1,000m以上の場合もある) | 短距離(通常150〜200m以内) |

| 運用形態 | 据え置き型や分隊運用が多い | 歩兵個人が単独で使用 |

マシンガンとサブマシンガンはどちらも自動火器ですが、用途や設計に大きな違いがあります。

マシンガンとは

マシンガン(機関銃)は、ライフル弾を使用し、引き金を引いている間は連続して発射が行える自動火器です。

多くのマシンガンは重量とサイズが大きく、1,000メートルを超える長距離射撃が可能な火力を持ちます。

主な役割は、持続的な射撃によって敵部隊の行動を抑制・妨害することであり、戦術上の制圧効果が重視されます。

運用形態には、三脚などに据え付けて設置する方法のほか、分隊単位で携行し、歩兵に対する火力支援を行う方法があります。

発射速度は非常に高く、毎分数百発に達するモデルもあり、短時間で広範囲にわたる火力投射が可能です。

マシンガンは、その重量、全長、運用目的に応じて、以下のように分類されます。

| 種類 | 説明 | 代表モデル例 |

|---|---|---|

| ライトマシンガン 軽機関銃 (LMG) | 携行可能で通常はバイポッド(二脚)装備。 分隊レベルでの支援射撃に使用。 | Bren Mk.I(イギリス) RPD(ソ連) RPK(ソ連 / ロシア) M249 SAW(米国) FN Minimi(ベルギー) 九六式軽機関銃(日本) |

| ミディアムマシンガン 中機関銃 (MMG) | バイポッドまたは三脚に装着、高耐久。 持続的な支援射撃やエリア制圧に用いられる。 | ホッチキス M1909(フランス) シュワルツローゼ M.7(オーストリア=ハンガリー帝国) フィアット レベリ M1914(イタリア) ブローニング M1919(米国) |

| ジェネラルパーパスマシンガン 汎用機関銃 (GPMG) | ミディアムマシンガンから派生した現代分類。 三脚・車載・分隊支援用途すべてに運用可能。 | FN MAG(ベルギー) MG3(ドイツ) PKM(ソ連 / ロシア) M240(米国) |

| ヘビーマシンガン 重機関銃 (HMG) | 固定設置型、大口径(例:12.7mm)。 重火力支援、対車両・対空、要塞防御に使用。 | M2 ブローニング(米国) DShK(ソ連) NSV(ソ連 / ロシア) QJG-02(中国) Kord(ロシア) |

各種類のマシンガンは、その特性を活かして様々な戦術的役割を担います。

例えば、ライトマシンガン(LMG)は歩兵分隊の機動力を損なわずに火力を増強し、ヘビーマシンガン(HMG)は要衝の防衛や装甲車両への対処に絶大な効果を発揮します。

ミディアムマシンガン(MMG)とジェネラルパーパスマシンガン(GPMG/汎用機関銃)は、現代では、GPMGの多くがミディアムマシンガンの役割を兼ねるため、実質的に同義として扱われることが多くなっています。

MMGはもともとフルパワーライフル弾を使用する中重量の機関銃を指し、主に歩兵支援や持続射撃用途で運用されてきました。

一方ジェネラルパーパスマシンガン(GPMG/汎用機関銃)は、軽機関銃・中機関銃・車載機銃など複数の用途に対応できる汎用性を重視した設計です。

- ミディアムマシンガン(MMG/中機関銃)

- フルパワーライフル弾を使用するベルト給弾式機関銃として分類された

- 軽機関銃と重機関銃の中間に位置する火力・重量・運用目的を持つ

- 初期は空冷式が主流だが、水冷式も存在

- 運用には複数名の操作要員を必要とする

- 主に三脚での持続射撃用だが、二脚での機動運用も可能

- ジェネラルパーパスマシンガン(GPMG/汎用機関銃)

- 20世紀中盤に登場した多目的運用向けの機関銃

- 軽機関銃、三脚搭載、車両搭載など多様な運用に対応

- 空冷式で、クイックチェンジバレルを装備

- 使用弾薬はフルパワーライフル弾(7.62×51mm NATO等)

- 歩兵支援から車載・陣地防御まで幅広く使用される汎用性が特徴

ジェネラルパーパスマシンガン(GPMG/汎用機関銃)は「多目的に使えるミディアムマシンガン」と理解するとわかりやすいでしょう。

- ミディアムマシンガン(中機関銃): 機関銃のサイズと火力(軽・中・重)による分類の一つ。

- ジェネラルパーパスマシンガン(GPMG/汎用機関銃): 機関銃の設計思想と運用上の多用途性による分類。

| 項目 | ミディアムマシンガン (MMG) | ジェネラルパーパスマシンガン (GPMG) |

|---|---|---|

| 使用弾薬 | フルパワーライフル弾 | フルパワーライフル弾 |

| 給弾方式 | ベルト給弾 | ベルト給弾 |

| 冷却方式 | 空冷または水冷 | 空冷 |

| 搭載・設置方法 | 二脚または三脚 | 二脚・三脚・車載・航空機搭載など |

| 運用の焦点 | 歩兵支援・持続射撃 | 軽・中機関銃運用、車両搭載などの汎用運用 |

| 代表例 | ホッチキス M1909 シュワルツローゼ M.7 フィアット レベリ M1914 ブローニング M1919 | FN MAG MG3 PKM M240 |

フルパワーライフル弾とは、主に第二次世界大戦以前から使用されている高威力・長射程の小銃弾を指します。

これらは軍用ライフルやマシンガン向けに設計された弾薬であり、反動が大きく、射程と貫通力に優れています。

- 代表例

- 7.62×51mm NATO(汎用機関銃やバトルライフル向けの標準的フルパワー弾)

- 7.62×54mmR(ロシア製)

- .30-06スプリングフィールド(米軍旧制式)

- 8×57mm IS(ドイツ製)

これらはアサルトライフルに用いられる中間弾薬(例:5.56×45mm NATOや7.62×39mm)よりも強力で、通常はバトルライフルや狙撃銃、汎用機関銃で使用されます。

ライトマシンガンは重いのに、なぜ「ライト(軽)」と呼ばれるのか?

ライトマシンガン(軽機関銃)が「ライト」と呼ばれるのは、従来の重く大型のマシンガンと比べて大幅に軽量で携行性に優れ、通常は一人で運用できる設計だからです。

初期のマシンガンは三脚設置で100ポンド(約45kg)以上あり、複数人で運搬運用する必要がありましたが、ライトマシンガンは歩兵分隊での個人運用を想定しており、二脚で射撃可能で、弾薬も標準ライフル弾(例えば5.56×45mm NATOなどの小銃弾)かやや軽めの弾薬を使用して機動性を保っています

「ライト」という名称は、絶対的に軽いという意味ではなく、従来のミディアムマシンガンやヘビーマシンガンに比べて軽量で、一人で運用できることを示しています。

ライトマシンガンは進撃する歩兵に追随し、機動的に火力支援を行う役割を担っています。

法的な意味でのマシンガンの定義

マシンガン(機関銃)の定義は、「一般的な用法」と「法的定義」で異なります。

一般的な用法では、マシンガンは全自動で連続射撃が可能な火器を指します。特に軍用で使用される大型の自動火器を意味することが多く、7.62mmや.50口径など拳銃弾より大きな弾薬を使用し、制圧射撃に用いられます。

一方、米国連邦法上の定義では、マシンガンはトリガーを一度引くだけで複数発が自動的に発射される銃を指します(NFAおよびGCAによる定義)。この定義には、フルオート射撃が可能な銃本体だけでなく、セミオート銃をフルオート化する改造パーツや、組み合わせることでフルオート化できる部品も含まれます。1986年5月19日以降に製造されたマシンガンの民間所持は原則禁止されており、無許可での所持や製造には最高10年の禁錮刑が科されます。

一般的な用法において、サブマシンガンやマシンピストルはマシンガンではありませんが、米国法律上はどれもマシンガンに分類され、国によって法的定義が異なります。

サブマシンガンとは

サブマシンガン(短機関銃 / SMG)は、拳銃弾を使用する軽量かつ小型の自動火器です。

主に150~200m程度の近距離戦闘に適しており、歩兵が個人で携行して迅速に動けるのが大きな特徴です。そのため、市街戦や狭い場所など、高い機動性が求められる場面で特に活躍します。

サブマシンガンはマガジン給弾式で、近接戦闘に特化した設計がされています。

サブマシンガンの主な特徴は以下の通りです。

「サブマシンガン」という名称は、トンプソン・サブマシンガンの発明者ジョン・T・トンプソンによって命名されました。

「サブ」はライフル弾を使う従来のマシンガン(機関銃)に対して、より小型な弾薬で威力が低いことを示しています。

米国と欧州で「サブマシンガン」と「マシンピストル」の定義や呼称が異なる

米国では、サブマシンガンは拳銃弾を使用するストック(銃床)が備わった全自動火器を指し、トンプソンやウージーが代表例です。マシンピストルは、グロック18やベレッタ93Rのようなピストル型でフルオート射撃が可能なものを意味し、ストックを持たないことが多いです。

一方、欧州では、マシンピストルという用語がピストル型フルオート火器(例:グロック18)を指すことが多く、またドイツ語圏などでは「Maschinenpistole」の直訳としてサブマシンガン全般(例:MP5)を指すこともあり、米国ほど厳密な区分はされていません。

EUや国連の文書では両者が同じ分類として扱われることが多く、公式には明確な区別がないことが示されています。

米国は形状や用途で厳密に区別しますが、欧州では言語伝統上、より柔軟に呼称しています。

日本でサブマシンガンが「機関けん銃」と呼ばれる理由

日本でH&K MP5などの銃器が「機関けん銃」と呼ばれるのは、主に日本独自の呼称体系と、外国語の翻訳事情、そして歴史的経緯に由来します。

- 歴史的な呼称の継続

- 「機関けん銃」は、サブマシンガン(短機関銃)の別名として、日本軍、自衛隊、そして警察で古くから用いられてきた呼び方です。

- 自衛隊の前身である警察予備隊の時代からサブマシンガンは「短機関銃」と呼称され、その後の自衛隊・防衛庁(当時)もこの呼称を継承しました。

- ドイツ語からの影響と機能的特徴の強調

- 「機関けん銃」という名称は、ドイツ語の「Maschinenpistole(マシーネンピストーレ / マシンピストル)」を直訳した表現でもあります。

- 日本軍内部でも「自動短銃」「機関短銃」「機関拳銃」など複数の名称が使われていました。

- 警察がこの呼称を採用した背景には、実際に拳銃弾を用いる自動火器(小型機関銃)という機能的特徴が強調されたためという理由があります。

- 「拳銃弾」を連射できる火器=機関拳銃、という概念が根付きました。

- 公用文書における表記

- 「拳」の字は、2010年まで常用漢字ではなかったため、公的な文書ではしばしば「けん銃」と表記されることがありました。

- 例えば、『武器等製造法施行規則』(昭和28年通商産業省令第43号)や、『法律第百十五号(平成13年11月2日)自衛隊法の一部を改正する法律』においては、「機関けん銃」と表記されています。

- 自衛隊・警察間での呼称の共通性

- 自衛隊でも、1999年に導入された「ミネベア社製サブマシンガン」は「9mm機関けん銃」という制式名で採用されています。

- 自衛隊と警察の双方で「機関けん銃」と「短機関銃」は同義で使われています。

まとめると、英語やドイツ語由来の「サブマシンガン」「マシンピストル」に相当する日本独自の訳語として「機関拳銃」や「短機関銃」が生まれ、さらにこれらが行財政上、警察や自衛隊で正式な呼称として用いられてきた歴史的経緯があるため、現在でも「機関けん銃」という呼び方が使われています。

歴史の比較

次に、それぞれの銃器がどのような歴史的背景を持ち、いかにして現在の形に進化したのかを見ていきましょう。

開発された当時の戦場のニーズが、その後の銃器の方向性を決定づけました。

| 項目 | マシンガン | サブマシンガン |

|---|---|---|

| 登場時期 | 19世紀後半(例:マキシムマシンガン、1880年代) | 20世紀初頭(例:MP18、第一次世界大戦期) |

| 初の本格運用 | 第一次世界大戦の塹壕戦で広く使用 | 第一次世界大戦で登場し、第二次世界大戦で主力化 |

| 開発目的 | 長射程で弾を継続的に発射できる火力を提供するため | 歩兵が携行可能で弾を継続的に発射できる火力を得るため |

| 発展 | 軽機関銃・中機関銃・重機関銃へと派生 | 機動戦、都市戦、特殊部隊向けに改良 |

| 戦争での役割 | 陣地防御や制圧射撃で重要 | 近接戦闘、特に市街地戦で重要 |

マシンガンは19世紀後半にマキシムマシンガンなどが登場して以来、第一次世界大戦の塹壕戦で広く使われるようになりました。

以降、ライトマシンガン(軽機関銃)、ミディアムマシンガン(中機関銃)、ヘビーマシンガン(重機関銃)と発展し、陣地防御や制圧射撃で重要な役割を果たしてきました。

対して、サブマシンガンは20世紀初頭の第一次世界大戦時にMP18が登場し、特に第二次世界大戦でその利便性が注目されました。

歩兵が携帯できる火力として、機動戦や都市戦、特殊部隊の戦闘で改良・発展してきました。

マシンガンの歴史

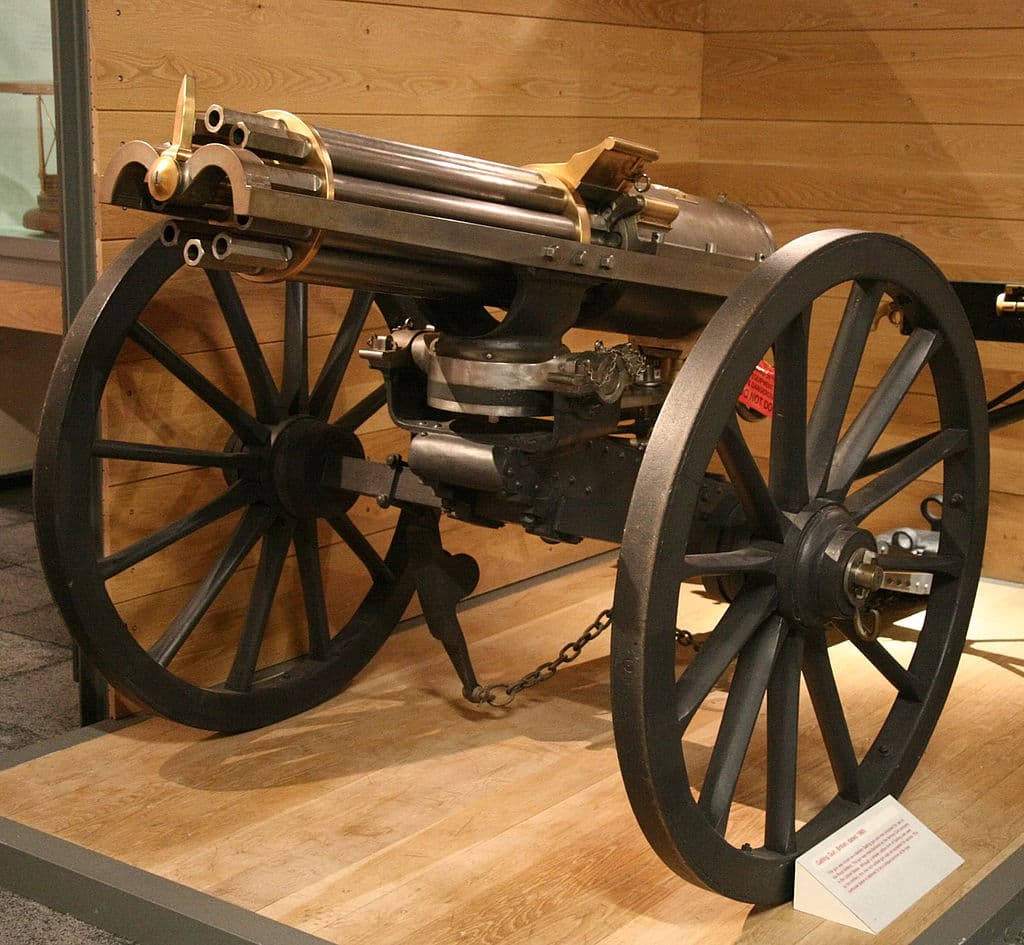

マシンガンの起源は19世紀中頃にあり、連射や高速連射が可能な火器の開発が模索されていました。

| 年代 | 出来事 | 概要 |

|---|---|---|

| 1718年 | 初期の連発銃 | パックルガンに代表される初期の連発銃が考案されました。多銃身構造や回転式機構により連続射撃を試みたものの、点火方式の信頼性が低く、操作も複雑であったため、限定的な実用にとどまりました。 |

| 1862年 | ガトリングガン | リチャード・J・ガトリング博士が発明しました。手動クランクによって複数銃身を回転させ、装填・発射・排莢を機械的に行う構造です。持続的な高速射撃を可能とし、近代機関銃発展の重要な基盤となりました。 |

| 1884年 | マキシムマシンガン | ハイラム・マキシム卿が発明しました。発射反動を作動エネルギーとして利用する自動機構を採用しています。引き金操作のみで連続射撃が可能となり、実用的な完全自動火器としての地位を確立しました。 |

| 1914年 | 第一次世界大戦での普及 | 反動式およびガス圧式機関銃が急速に発展しました。水冷式重機関銃が大量運用され、戦場における制圧力を飛躍的に高め、塹壕戦の戦術を決定づける要因となりました。 |

| 1939年以降 | 20世紀の改良と現代 | 軽量化と携行性を重視した空冷式モデルが普及しました。第二次世界大戦では汎用機関銃の概念が確立されます。戦後は信頼性、整備性、運用柔軟性が向上し、現在も軍事作戦の中核火器として運用されています。 |

サブマシンガンの歴史

サブマシンガンは第一次世界大戦末期の塹壕戦で近接火力を求める必要から開発されました。

| 年代 | 出来事 | 概要 |

|---|---|---|

| 1915年 | ビラール・ペロサM1915 | イタリアで開発されたビラール・ペロサM1915は、サブマシンガンの原型と位置付けられる存在です。二連銃身構造を採用し、9mmグリセンティ弾を発射しました。当初は航空機搭載用として設計されましたが、後に地上戦闘向けへ転用されました。 |

| 1918年 | MP18 | ドイツのヒューゴ・シュマイザーらが設計したベルグマンMP18は、最初の実用的サブマシンガンと評価されています。9mmパラベラム弾を使用し、歩兵用銃床を備えた構成です。第一次世界大戦末期には突撃兵に配備され、近接戦闘で高い効果を示しました。 |

| 1920年 | トンプソン・サブマシンガン | アメリカではジョン・T・トンプソンによりトンプソン・サブマシンガンが設計されました。.45ACP弾を使用する高威力の設計が特徴です。後に軍用および警察用として広く採用され、象徴的な存在となりました。 |

| 1939年 | 第二次世界大戦と大量採用 | 第二次世界大戦では、サブマシンガンが主要各国軍で本格的に採用されました。構造が簡素で量産に適していた点が評価され、ステンやPPSh-41などが大量配備されました。突撃部隊や車両搭乗員など幅広い用途で使用されます。 |

| 1945年以降 | 冷戦期以降と現代 | 戦後もサブマシンガンは改良が続けられました。新素材の採用や設計の合理化が進み、信頼性と操作性が向上しています。現在では対テロ部隊や法執行機関、特殊作戦向けのコンパクトなモデルが主流となっています。 |

弾薬と口径の比較

マシンガンとサブマシンガンで使用される弾薬の違いを比較します。

| 項目 | マシンガン | サブマシンガン |

|---|---|---|

| 使用弾薬 | ライフル弾 (例:5.56mm、7.62mm) | 拳銃弾 (例:9mm、.45 ACP) |

| 威力と射程 | 高初速かつ長射程 | 低初速で有効射程は短い |

| 弾薬サイズ | 大きく重量がある弾薬 | 小さく軽量な弾薬 |

| 貫通能力 | 遮蔽物や装甲を貫通可能 | 貫通力は限定的で軟目標向け |

| 代表的弾薬 | 5.56×45mm NATO 7.62×51mm NATO | 9×19mmパラベラム .45 ACP |

マシンガンの弾薬と口径

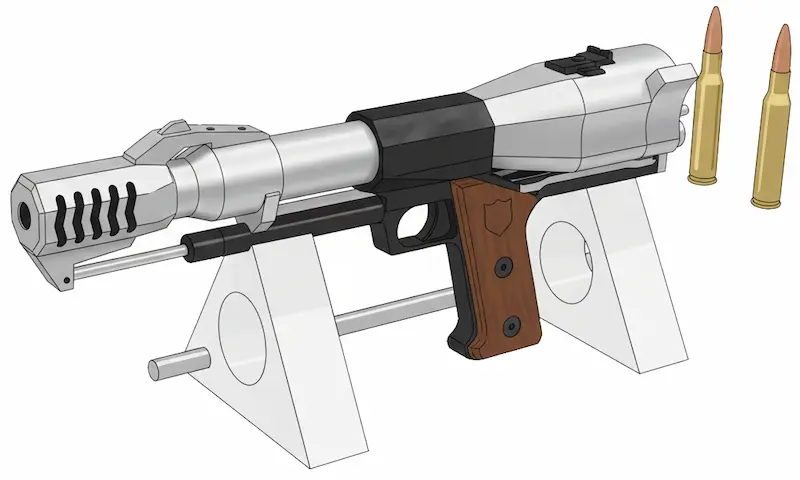

画像出典:Clément Dominik, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

| 機関銃種別 | 代表的な使用弾薬 | 口径 (インチ) | 口径 (mm) |

|---|---|---|---|

| 軽機関銃(LMG) | 5.56×45mm NATO | 0.224 | 約5.56 |

| 中機関銃(MMG) | 7.62×51mm NATO | 0.308 | 約7.62 |

| 汎用機関銃(GPMG) | 7.62×51mm NATO | 0.308 | 約7.62 |

| 重機関銃(HMG) | .50 BMG (12.7×99mm NATO) | 0.50 | 12.7 |

マシンガンは、ライフル弾を使用します。

これらの弾薬は高い初速とエネルギーを持ち、数百メートルから1000メートルを超えるような長射程での制圧射撃や、軽装甲目標への攻撃を可能にします。

広範囲の敵を足止めしたり、車両を無力化したりする能力に優れています。

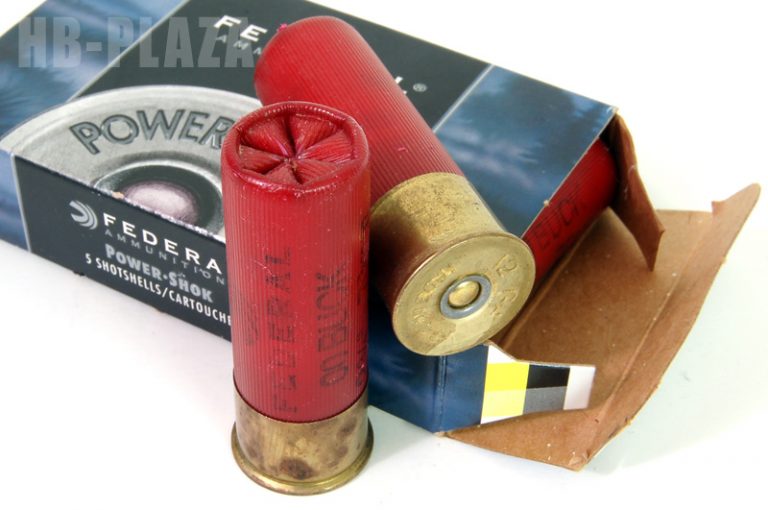

サブマシンガンの弾薬と口径

画像出典:Grasyl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

サブマシンガンは、拳銃弾(ピストル弾)を使用します。

これらの弾薬はライフル弾に比べて初速と射程が限定的ですが、その分反動が小さく、連続して射撃しても銃のコントロールが容易という利点があります。

狭い空間や短距離での戦闘において、素早く正確な連射が可能となります。

ライフル弾と拳銃弾の違い

ライフル弾と拳銃弾には以下の違いがあります。

| 項目 | ライフル弾 | 拳銃弾 |

|---|---|---|

| 火薬量・威力 | 多く、威力が高い | 少なく、威力は控えめ |

| 弾速 | 高速(初速が高い) | 低速(初速が低い) |

| 弾の形状 | 細長く尖った弾頭で空力と精度に優れる | 短く太く、丸頭や平頭で給弾性・コントロール性重視 |

| 弾頭長 | 一般的に長い | 一般的に短い |

| 使用距離 | 中~長距離(高い精度と貫通力) | 近距離(ストッピングパワーと携行性重視) |

| 銃身との関係 | 長銃身で火薬を完全燃焼させ弾速を高める | 短銃身でも使用可能なよう設計されている |

| 主な用途 | 長距離射撃、軍用、狩猟など | 自衛、警察、近接戦闘 |

| 一般的な弾薬例 | .223レミントン .308ウィンチェスター 30-06 | 9mm .40 S&W .45 ACP |

| 弾頭の設計目的 | 長距離の貫通力と精度を重視 | 近距離でのストッピングパワーを重視 |

戦術的役割の比較

マシンガンとサブマシンガンの戦術的役割の違いを比較します。

| 項目 | マシンガン | サブマシンガン |

|---|---|---|

| 主な役割 | 中長距離戦闘での制圧射撃と支援射撃 | 近接戦闘および迅速で機動的な対応 |

| 戦闘環境 | 開けた戦場、固定陣地、防御配置 | 市街戦、狭所、室内戦闘 |

| 機動性 | 限定的。バイポッドや三脚、車両搭載が多い | 高機動。歩兵個人が携行・操作可能 |

| 運用形態 | 分隊や支援チームによる運用が多い | 個人兵士や特殊部隊向けに設計 |

マシンガンの戦術的役割

マシンガンは、主に分隊や小隊レベルの支援火器として運用されます。

主要な役割は、制圧射撃によって敵を抑え込み、味方部隊の進撃や防御を支援することです。

長射程と高い火力を活かし、開けた戦場での陣地防御、敵の突破阻止、広範囲の敵に対する射撃制圧に威力を発揮します。

サブマシンガンの戦術的役割

サブマシンガンは、近接戦闘(CQB:Close Quarters Battle)に特化した役割を持ちます。

市街地戦闘、塹壕戦、建物制圧、あるいは車両内での使用など、狭い空間や短距離での素早い戦闘に適しています。

軽量性、コンパクトさ、低い反動から、空挺部隊、特殊部隊、車両搭乗員、警察など、機動力を重視する場面で重宝されます。

設計と作動機構

マシンガンとサブマシンガンの設計と作動機構を比較します。

| 項目 | マシンガン | サブマシンガン |

|---|---|---|

| 作動機構 | 主にガス圧作動またはリコイル作動 | ブローバック作動が多い |

| 設計の重点 | 連続射撃、熱対策、高耐久性 | 軽量かつコンパクトな機動性重視の設計 |

| 冷却システム | 空冷や交換式銃身を装備することが多い | 発射負荷が軽いため冷却は最小限で済む |

| 射撃速度 | 中〜高速度で連続射撃を想定 | 高サイクルで近距離の短いバースト射撃 |

| 耐久性 | 長時間の射撃と過酷な戦闘環境に対応 | 短期戦闘向けで操作性重視 |

マシンガンの設計と作動機構

マシンガンの作動方式は、発射時の燃焼ガスの一部を銃身から取り出して利用するガス圧作動や、銃身自体が後退する反動を利用するショートリコイル作動が一般的です。

これらの方式は、強力なライフル弾を安定して連続射撃するために適しています。

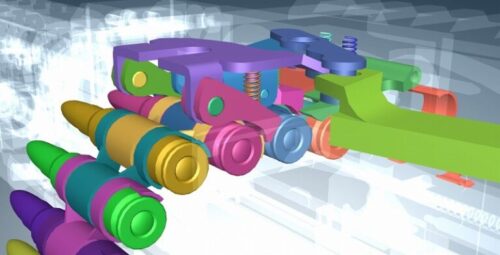

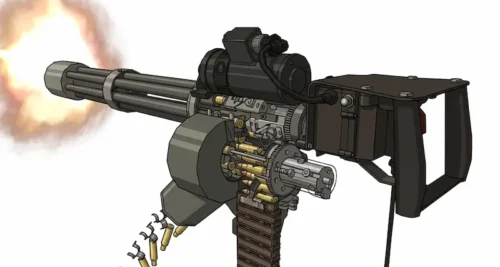

この動画はM249 SAW(分隊支援火器)の構造を表しており、サブマシンガンとは異なる点として以下の特徴があります。

マシンガンに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

サブマシンガンの設計と作動機構

サブマシンガンの主要な作動方式は、弾丸が発射される際の反動(ブローバック)だけで作動するストレートブローバック方式やディレイドブローバック方式が利用されます。

この方式は構造が単純で部品点数が少ないため、軽量かつコンパクトに設計できます。

給弾は主に箱型のボックスマガジンから行われます。

この動画はH&K MP5サブマシンガンの構造を表しており、マシンガンとは異なる点として以下の特徴があります。

| 項目 | サブマシンガン(MP5) | マシンガン |

|---|---|---|

| 作動方式 | ローラーディレイドブローバック | ガス作動やショートリコイルなど |

| 発射方式 | クローズドボルト | オープンボルト |

| 銃身 | 高精度・固定式銃身 | クイックチェンジ式で精度は二の次 |

| 精密射撃性能 | 高い(警察向け) | 制圧射撃重視、精度は限定的 |

| トリガーグループ | モジュラー式で複数選択肢あり | 単純なフルオート機構 |

| 整備性 | 工具不要で分解容易 | 構造が大型・複雑 |

クローズドボルトとオープンボルトの違いは以下の記事で解説しています。

ブローバックについては以下の記事で詳しく解説しています。

代表的なマシンガンとサブマシンガン

歴史的・代表的なマシンガンとサブマシンガンを紹介します。

ライトマシンガン(軽機関銃)

M249 SAW

カラシニコフ RPL-20

SIG Sauer M250

ミディアムマシンガン(中機関銃)

ヴィッカースマシンガン

イギリス軍においてヴィッカースマシンガンは「ヘビーマシンガン(重機関銃)」として開発・運用されましたが、後に12.7 mm口径のマシンガンが登場したことで「ミディアムマシンガン(中機関銃)」として再分類されています。

M134 ミニガン

ミニガンの詳細解説はこちら

ジェネラルパーパスマシンガン(GPMG/汎用機関銃)

MG42 / MG3

PK(カラシニコフ汎用機関銃)

M240マシンガン

ヘビーマシンガン(重機関銃)

M2 ブローニング

DShK(デグチャレフ・シュパーギン 12.7mm重機関銃)

サブマシンガン(短機関銃)

トンプソン・サブマシンガン(トミーガン)

トンプソン・サブマシンガン(トミーガン)のバリエーション

トンプソン・サブマシンガンは多くのバリエーションが製造されました。

【主な量産型】

- M1921:初期モデル。毎分約800発の高い発射速度。ドラムマガジン(50/100発)とボックスマガジンに対応。

- M1928:カッツ・コンペンセイター(マズルブレーキ)、放熱フィン付き銃身、着脱式ストックを装備。ドラムマガジン対応で、いわゆる「ギャング映画のトミーガン」。

- M1928A1:M1928の軍用簡略版。信頼性を高めつつ、ドラム・ボックス両方のマガジンに対応。

- M1:1942年登場。生産性重視の簡略モデル。ドラム非対応、直動式ブローバック、固定ストック、簡易照準器を採用。ボックスマガジン専用。

- M1A1:M1をさらに簡略化。ボルト内部のファイアリングピンを一体構造にし加工工程を削減。

- Model 1927:民間向けセミオート専用モデル。後に1927A1などへと近代化。

【試作・珍品バリエーション】

- M1919(アナイアレーター):初期試作。ベルト給弾型や超高速発射型など多様な試みがあった。

- Thompson Light Rifle:.30カービン弾を使用する試作軽歩兵モデル。正式採用されず。

- BSAモデル(1926年、1929年):イギリス製の試作。9×19mmや7.63×25mmなど多口径対応でライフル型ストックを装備。量産に至らず。

- M1923:.45レミントン・トンプソン弾を使用する大型試作機。銃身長と強化フレームが特徴。未採用。

【民間用・現代型】

- 1927A1、A3、A5、1928LTDなど:Auto-Ordnance/Kahr社製のセミオート民間向けモデル。外観は軍用型に類似。

MP40

PPSh-41

ウージー(Uzi)

H&K MP5

MP5は以下の記事でも解説しています。

CZ スコーピオン EVO 3

B&T APC9

ベレッタ PMX

アサルトライフルとの違い

歩兵用小銃として広く使われているアサルトライフルは、中間弾薬を使用するセレクトファイア(セミオートとフルオート切替可能)の小銃です。

マシンガンほどの持続火力はありませんが、サブマシンガンより射程と威力が高く、一般歩兵の主力火器として位置付けられています。

代表例としてAK-47やM16が挙げられます。

| 項目 | マシンガン | アサルトライフル | サブマシンガン |

|---|---|---|---|

| 使用弾薬 | フルパワーライフル弾 (例:7.62×51mm NATO)や大口径弾 (例:.50 BMG) 中間弾薬 (例:5.56mm NATO、7.62×39mm) | 中間弾薬 (例:5.56mm NATO、7.62×39mm) | 拳銃弾 (例:9mm、.45 ACP) |

| 作動モード | フルオート (持続射撃) | セレクトファイア (セミオートとフルオート切替可能) | セレクトファイア (セミオートとフルオート切替可能) |

| サイズ・重量 | 大型(重量級が多い) | 中型 | 小型軽量 |

| 有効射程 | 中距離~長距離 (最大1000m以上も可) | 中距離 (約400mまで) | 近距離 (約100m以下) |

| 主な役割 | 制圧射撃、分隊・車載支援 | 歩兵の汎用個人火器 | 近接戦闘、個人防護用 |

| 代表例 | M240、ブローニングM2 | AK-47、M16 | MP5、Uzi、トンプソン |

アサルトライフルの定義については、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ

マシンガンとサブマシンガンは、どちらも全自動射撃が可能という共通点を持つ一方で、使用する弾薬、設計思想、戦術的役割において違いがあります。

マシンガンはライフル弾を使用し、長距離での制圧射撃や支援射撃を目的とした大型の火器です。高い火力と持続的な射撃能力を持ち、開けた戦場や固定陣地での運用に適しています。

一方、サブマシンガンは拳銃弾を使用し、軽量かつコンパクトな設計で、近接戦闘や高い機動性が求められる場面で真価を発揮します。室内戦や市街地戦において、素早い取り回しと連射性能が重視されます。

| 項目 | マシンガン | サブマシンガン |

|---|---|---|

| 定義・用途 | ライフル弾を使用し、継続的な制圧射撃を担う大型火器 | 拳銃弾を使用し、近接戦闘や高機動戦に適した小型火器 |

| 登場時期・歴史 | 19世紀後半に登場し、第一次世界大戦で広く活用 | 20世紀初頭に登場し、第二次世界大戦で主力化 |

| 弾薬・口径 | 5.56mmや7.62mmなどのライフル弾。高初速・長射程 | 9mmや.45 ACPなどの拳銃弾。軽量で射程は短い |

| 戦術的役割 | 中長距離での制圧・支援射撃。固定陣地や開けた戦場向け | 近接戦や室内戦闘での迅速対応。高い機動性を発揮 |

| 設計・作動機構 | ガス圧作動やリコイル作動。冷却機構や耐久性重視 | ブローバックや簡易リコイル作動。軽量・コンパクト設計 |

| 代表的モデル | M240、M249、MG42、PKMなど | MP5、UZI、トンプソン、PPSh-41など |

| 主な使用者・運用形態 | 軍の分隊支援・防御用。三脚や車両に搭載されることも多い | 個人携行の歩兵や特殊部隊。機動的な運用が中心 |