ライフルの世界には「カービン(Carbine)」というカテゴリーがあります。

これは、標準的なライフルよりも銃身が短く、取り回しやすいモデルを指します。

カービンは、軍や警察の特殊部隊、車両乗員、さらには民間市場においても広く利用されており、その用途は多岐にわたります。

では、カービンとは具体的にどのような銃を指すのでしょうか?

その語源や特徴、アサルトライフルとの違い、PCCとは何か?など、カービンについて詳しく解説していきます。

カービンとは?

カービンとは、元のライフルの銃身を短くした小型のライフルです。

小型で軽量なため、取り扱いやすく、移動の多い部隊や特殊部隊などで使用されました。

現代のカービンは、長いライフルの小型版、または威力の低い拳銃弾を使用するライフルであることが多く、軍用ではカービンの長さが標準的なライフルの長さとなっています。

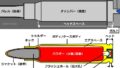

例えば、この画像はアメリカ軍が採用しているライフル、M4カービン(正式名:Carbine, Caliber 5.56 mm, M4)です。

M4カービンはM16ライフルから発展したライフルで、元のM16ライフルよりも全長が短くなり、「カービン」となりました。

カービンの語源

カービンの名称は、騎兵の「カラビニエ」に由来します。

これはフランス語の「carabine」から来ており、さらに古フランス語の「carabin」(マスケット銃で武装した兵士)に遡ります。

その起源は定かではありません。

「カラビニエ」とは、元々はカービンで武装した兵士を指す言葉で、フランス語の「carabinier」に由来します。

初期の頃は、騎兵が主にカービンを使用していたため、「カラビニエ」は騎兵を意味することが多くありました。

しかし、時代や国によってその役割は変化し、歩兵や警察任務を担う兵士も「カラビニエ」と呼ばれるようになりました。

カービンの歴史

16世紀、騎兵が乗馬しながら扱いやすいように、銃身を短くしたカービンが開発されました。初期のカービンは、携帯性に優れる一方で、通常のライフルに比べて精度や威力が劣るという課題がありました。

19世紀中頃、ライフルが普及するにつれて、カービンもライフルの短縮版として開発されるようになりました。アメリカ南北戦争では、スペンサーカービンのような連発式カービンが登場し、西部開拓時代にはレバーアクション式のウィンチェスターカービンが広く使用されました。イギリスでは、リー・エンフィールド・カービンが開発されました。

第一次世界大戦後、塹壕戦の経験から、各国で銃身を短くしたカービンの需要が高まりました。アメリカのM1カービンは、後方部隊向けに開発されましたが、前線でも使用されました。第二次世界大戦中、ドイツはStG44アサルトライフルを開発し、ソ連はAK-47を開発。イギリスは、リー・エンフィールドの短縮版である「ジャングルカービン」を開発しました。

第二次世界大戦のあと、近距離での戦闘を想定した、より小型で連射可能な銃が求められるようになりました。アメリカはM14ライフルを採用しましたが、ベトナム戦争の経験から、M16ライフルと5.56mm弾薬を採用。ソ連はAK-74と5.45mm弾を採用し、中国も独自の5.8mm弾を採用しました。

現代では、より小型で軽量なカービンが、近接戦闘や特殊部隊などで使用されています。兵士の装備重量が増加したため、軽量な武器の需要が増えており、また、車両やヘリコプターでの移動が増えたため、取り回しの良い小型の武器の需要が増えています。

カービンの特徴と用途

カービンは、狭い場所や移動中の使用に適しているのが大きな特徴です。

ライフルに比べると、長距離での精度や威力は劣りますが、サブマシンガンに比べると有効射程が長く、防弾性能の高い目標を貫通できる能力を持っています。

そのため、特殊部隊、空挺部隊、車両乗員、後方支援部隊など、様々な部隊で使用されています。

また、警察の特殊部隊(SWAT)でも、近接戦闘用にサブマシンガンと並んで使用されることがあります。

民間では、護身用や狩猟用として利用されるケースも見られ、拳銃弾を使用するカービンの場合は、ハンドガンと弾薬を共用できるという利点があります。

アメリカの法律では、カービン規制は銃身長とストックの有無によって大きく異なります。

カービンとアサルトライフルの違い

アサルトライフルは「射撃機能」と「弾薬」で分類されますが、カービンは「サイズ」で分類されています。

アサルトライフルとは、以下の条件が揃っているライフルを指します。

インターミディエートカートリッジ(中間弾薬)とは、拳銃弾よりも強力ですが、フルサイズカートリッジ※よりも反動が小さいライフルやカービン用の弾薬です。これにより、フルオート射撃時の制御がしやすくなり、有効射程は300~600mに達します。その結果、アサルトライフルの発展が可能となりました。

最初に使用された中間弾薬は10.4×38mmRスイス弾(ヴェッテルリ銃)ですが、本格的に普及したのは7.92×33mmクルツ(StG 44)や.30カービン(M2カービン)など、第二次世界大戦末期のものです。戦後、7.62×39mm M43(AK-47)などの「近代的」な中間弾薬が開発されました。

現在では、5.56×45mm NATO(M16系)、5.45×39mm M74(AK-74)、5.8×42mm(QBZ-95)などの軽量・小型・高初速の弾薬が主流となっています。これにより、兵士が携行できる弾薬の量が増え、フルオート射撃時の精度向上も実現しています。

フルサイズカートリッジ(フルパワーカートリッジ)とは、弾道性能と単発射撃時の精度を重視し、重量や反動を考慮しない強力なライフル弾の総称です。第二次世界大戦前後のマシンガンやボルトアクション・セミオートライフル、バトルライフルに使用されました。

口径7.5mm以上・有効射程800m以上のものが一般的で、.30-06スプリングフィールド、7.62×54mmR、7.92×57mmマウザーなどが代表例です。冷戦期以降は、短いカートリッジ(例:7.62×51mm NATO)が主流となりました。

現在もバトルライフル、マークスマンライフル、狙撃銃、汎用機関銃、狩猟用の銃で広く使用されています。最近では6.8×51mm弾が新規開発され、次世代小銃・軽機関銃用として試験が進められています。

M16ライフルはアサルトライフルです。

このライフルは銃身長20インチのライフルとして設計されており、「カービン」ではありません。

M4もM16と同様に「アサルトライフル」ですが、オリジナルのM16の銃身長を14.5インチに短縮させている「カービン」です。

ここで注意したい点は、カービンのカテゴリー分けは銃身長で分類できないということです。

例えば、ドイツのGewehr 98ライフルは銃身長29インチですが、同銃を短くしたカービンモデルであるKarabiner 98aは、銃身長23インチです。

Karabiner 98aはカービンですが、カービンではないM16ライフルよりも長い全長と銃身長を持ちます。

一般的なカービンの定義は、オリジナルのサイズに対する相対的なサイズから決定されています。

PCC(ピストルキャリバーカービン)とは?

PCC(ピストル・キャリバー・カービン)は、ストック(銃床)が備わった拳銃弾を使用する銃です。

冒頭で「カービンとは、オリジナルのサイズから短縮されたライフル」と説明しましたが、近年では「コンパクトなライフル型の銃」を「カービン」と呼称するようになっています。

初期には、当時の人気リボルバーの弾薬を共用できる銃として西部開拓時代に広く使用されました。ウィンチェスターやコルトなどの組み合わせが代表的です。

現代では、「ルガーPCカービン」や「ベレッタCx4ストーム」など、ピストルと共通のマガジンを使用するモデルが登場しています。また、「ケルテックSUB-2000」のように、折り畳み可能なモデルもあります。

PCCの主な利点は、コントロール性の高さです。ライフルと同様の肩付け射撃、長い照準線、4点支持(頬、肩、両手)により、命中精度が向上します。また、アクセサリーレールにより、光学機器やライトなどを装着可能です。

長い銃身により、弾速とマズルエナジーが増加し、有効射程距離が伸びる可能性があります。ただし、拳銃弾を使用するため、ライフル弾ほどの威力はありません。また、携帯性と隠匿性に劣るため、ハンドガンの利点を失うという側面もあります。

サブマシンガンのセミオートマチック版も広く生産されており、UZI、FN PS90、HK USCなどが例として挙げられます。これらの銃は、アメリカの民間市場において法的規制をクリアするために、銃身長を16インチまで延長しているモデルが流通しています。また、AR-15などのセンターファイアライフルのピストル口径変換キットも市販されています。

PCCの利点

カービンの長所と短所

カービンの主な長所と短所は以下の通りです:

カービンの長所

カービンの短所

カービンライフルは、機動性と取り回しの良さを重視する場合に適していますが、長距離射撃や持続的な火力が必要な状況では通常のライフルの方が適している場合があります。

過去のライフルが長かった理由

前装式ライフルは15世紀ごろから戦場で使用され始め、16世紀にライフルを装備した騎兵が存在していました。

前装式ライフルは、銃口から弾と火薬を装填し、1発ごとに発射と装填を繰り返すため、現代の連射可能なライフルと比べると非常に遅い発射間隔になります。

当時は銃身長が40インチを超えるライフルも多く、これには次の理由があります。

当時、兵士たちは横並びに隊列を組み、号令と共に射撃していました。

仮に各兵士がバラバラに射撃と装填を繰り返すと、発射の間隔が長くなり火力の空白が生じます。

これを防ぐため、前列の兵士が発射し次弾を装填する間に、後列の兵士が発射し、後列が発射したら装填を終えた前列が再び発射するというサイクルを繰り返すことで、一定の火力を維持できます。

このとき、ライフルの全長が短いと後列の兵士が前列の兵士を誤射する恐れがあります。そこで長いライフルを使用することで後列の兵士の銃口が前列の兵士より前へ突き出る状態を維持し、安全が確保されます。

しかし、やがて機関銃の登場により、騎兵や隊列を組む戦術は効果を失いました。