この記事の要約:

- フレシェット弾は「小さな矢状の金属弾」であり、第一次世界大戦から現代まで各国で研究・使用された。

- 米軍はSALVO・SPIW・ACR計画でライフル用フレシェット弾を実用化しようとしたが、信頼性・兵站・ストッピングパワー不足などで失敗した。

- 現在は戦車砲や榴弾砲の面制圧兵器として運用されているが、国際人道法上の懸念が指摘されている。

フレシェット弾は、フランス語で「小さな矢」を意味する細長い金属弾です。空中投下兵器、ショットガン用散弾、砲弾など、さまざまな対人用兵器で応用されてきました。

砲弾用は高い貫通力と面制圧力を持つ一方、小火器用は条件次第で対人効果が低い場合があることや、給弾や機構に問題を抱えています。

この記事では、「フレシェット弾とは何か」「通常兵器とフレシェット弾の違い」「なぜ米軍の小火器研究においてライフル用フレシェット弾が実用化されなかったのか」を中心に解説します。

SALVO計画、SPIW計画、ACR計画における技術的課題と戦術的限界、現代の砲弾としての運用例、さらには国際人道法の観点からフレシェット弾を包括的に検証します。

フレシェット弾とは?

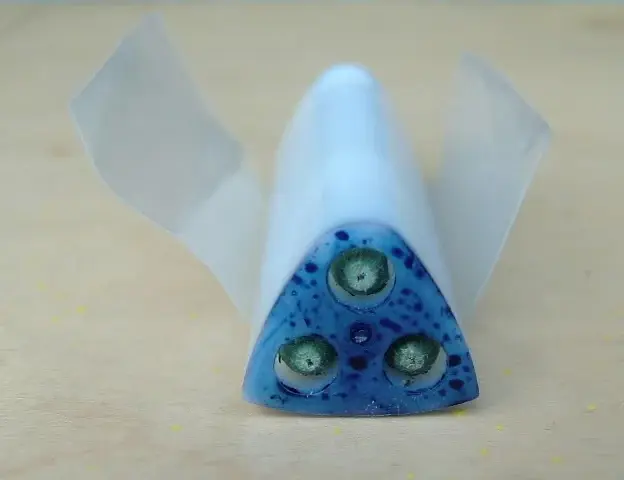

画像出典:Dpsu.gov.ua, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

冒頭で解説したとおり、フレシェット弾(flechette)は、フランス語で「小さな矢」を意味する細長い金属弾(ダーツ)です。高い貫通力が備わっていますが、対人用としてストッピングパワー(ターゲットを即時に無力化する能力)は低いという特性があります。

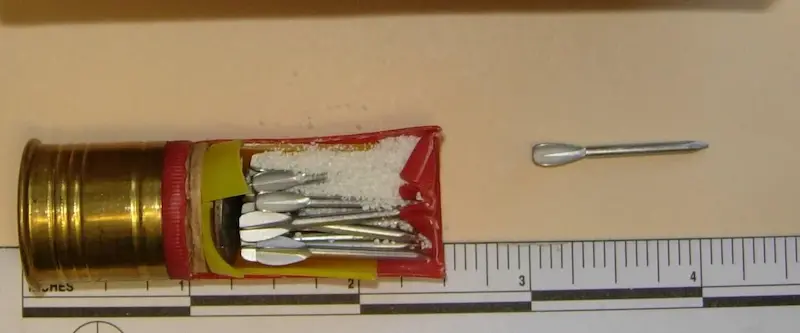

フレシェット弾は、大きく次の2種類に分かれます。

- 単一のダーツを発射する弾種(ライフルで利用)

- 多数の小型ダーツを格納し、所定のタイミングで一斉に放出して目標に高密度の貫通ダメージを与える弾種(ショットガン、グレネードランチャー、砲弾などで利用)

複数本を一度に放出するタイプでは、長さ0.5~3 cm程度のフレシェット弾が多く見られます。

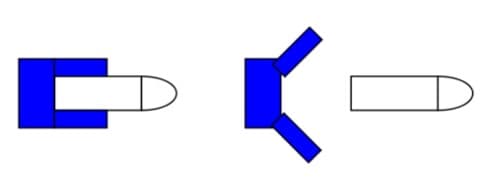

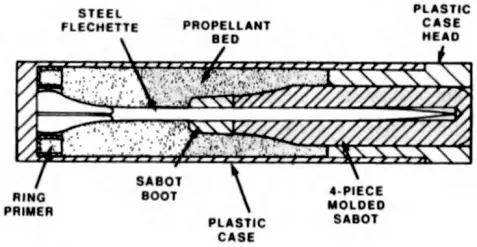

ライフル用やショットガン用ではフレシェットを保持し円筒内で整列させるためにサボットに収められて発射され、飛翔後にサボットが分離する方式が多く利用されます。

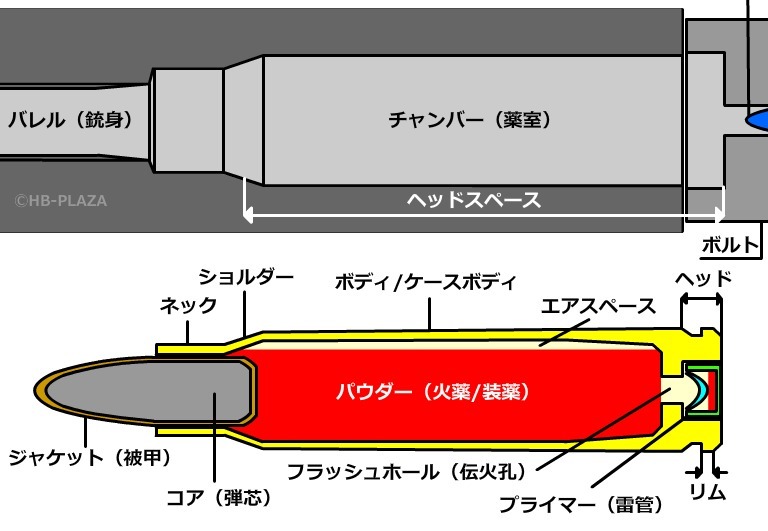

サボット弾とは?

サボット弾は、口径より小径の弾体を大口径の銃身から発射するために、弾体を包む支持体「サボット」を用いる弾薬です。サボットにより弾体の中心付けと気密が確保され、従来の同口径弾より高い初速と優れた貫通性能を実現します。

発射するとサボットと弾体が銃身を通り、銃口を出た直後にサボットが分離して剥がれ、軽量化された弾体のみが高速で目標へ進みます。分離により抗力が減り、弾体の速度と貫通力が最大化されます。

サボットについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

通常の銃弾はライフリングによる回転で飛翔中の姿勢が安定するのに対して、フレシェットは尾部に付いた羽(安定翼)で空中での姿勢を維持しています。

羽を利用する理由は、長い棒状の物体が飛翔するとき、その太さと長さの割合が「1対6~7」を超えると、回転よるジャイロ効果だけで姿勢を維持するのが困難だからです。

ジャイロ効果とは、高速で回転する物体が、その回転軸の方向を一定に保ち続けようとする性質です。コマや自転車の車輪が、高速回転しているときに倒れにくいのがこの効果によるものです。

フレシェットの素材は高硬度鋼が一般的で、先端は鋭い形状です。

現代では熱処理により高い硬度(例:ロックウェル硬さC45付近)が与えられ、軽量ながら高い貫通力を実現しています。

ロックウェル硬さ(HRC)で「45」という値は、「かなり硬い」部類に分類され、一般的なカッターナイフや安価なハサミの刃と同等、もしくはそれ以上の硬さに相当します。

一般的な鉄骨などに使用される軟鋼は、HRC 20前後とかなり軟らかく、HRC 45とは大きな差があります。包丁の刃先はおおむねHRC 55〜60程度で、HRC 45よりもさらに硬いといえます。

米軍は1950年代から1980年代にかけてSALVO計画、SPIW計画、ACR計画などで軍用ライフルで使用するためのフレシェット弾を研究しましたが、複雑な機構や兵站上の問題から制式化には至りませんでした。

兵器としてのフレシェット弾は国際的には禁止されていないものの、散布範囲が広いものは民間人への被害を避けにくく、国際人道法上の整合性が議論されています。

この記事では、これらフレシェット弾を詳しく解説します。

通常爆弾とフレシェット弾の対人効果の違い

近年のパレスチナやウクライナの戦争では、通常爆弾と多数のフレシェットを散布する砲弾が使用されています。ここでは、両者の対人効果の違い、つまり「致死の仕組み」について解説します。

通常爆弾では、外傷がほとんどないのに即死するケースが見られます。一方、フレシェット弾では外傷が確認されることが多く、この違いが生じる原因を比較します。

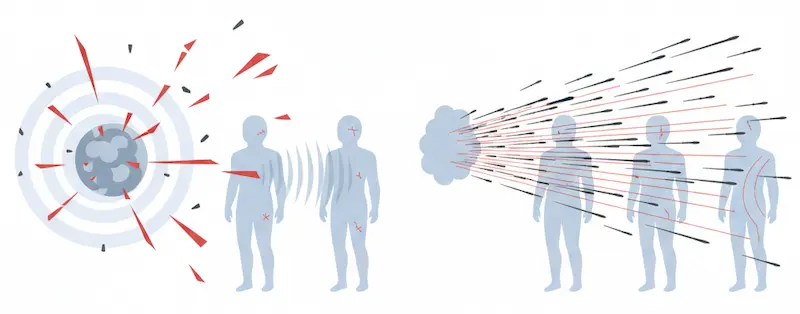

通常爆弾の致死・負傷メカニズム

通常爆弾による致死は、爆発に伴う「破片による外傷」と「強力な爆風」が主因です。

- 爆風により肺胞破裂や気胸、脳幹損傷が生じ、外見上の皮膚損傷が乏しくても呼吸・循環中枢が障害され即死することがあります。

- 爆風が迷走神経を刺激して心停止を招く「迷走神経反射性心停止」も報告されています。

- 「破片による貫通創」や「爆風による転倒」での頭部外傷が致命的となる場合もあります。

- 圧力変化で血管が破裂し空気塞栓を起こすこともあり、外観だけでは重症度を評価できません。

フレシェット弾の致死・負傷メカニズム

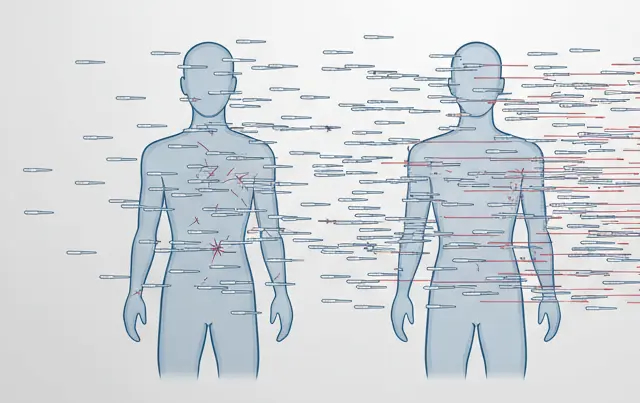

フレシェット弾は貫通体が直接貫通することで対象を死傷させ、通常爆弾のような爆風による効果はほとんどありません。

- フレシェット弾は多数の小型ダーツを広範に散布し、個々が高い運動エネルギーで貫通創を生じます。

- 多部位での血管損傷が同時に発生し、短時間で失血性ショックに陥ることが多いです。

- 外見は小さな刺創が多数並ぶだけに見えることがあり、内臓が複数損傷されている場合があります。

- フレシェット弾自体は爆風効果が相対的に小さいため、爆風による「外傷なき即死」は通常爆弾ほど一般的ではありませんが、稀に近距離や特定の発射条件では爆風影響を伴う場合があります。

通常爆弾とフレシェット弾の対人効果の比較

通常爆弾は爆風や破片での致死、フレシェット弾は多数貫通による急速な失血が主な致死原因です。

また、環境依存性の違いがあり、閉所や遮蔽物下では通常爆弾の致死性が増しますが、建築物など遮蔽物のない開放地ではフレシェット弾の効果が高まる傾向があります。

応急対応については、通常爆弾では気道管理と酸素投与、気胸や内部出血の早期評価を優先しますが、フレシェット弾では圧迫止血と多部位の穿通孔探索、早期外科搬送が救命の鍵となります。

| 項目 | 通常爆弾 | フレシェット弾 |

|---|---|---|

| 殺傷原理 | 爆風と破片による外傷 | 無数の金属矢(フレシェット)による穿孔 |

| 即死の主因 | 内臓破裂・脳損傷・圧壊 | 重要臓器や血管への多発貫通 |

| 負傷の範囲 | 爆心地周辺に集中 | 広範囲に散布されるため広域被害 |

| 外傷の有無 | 外見上外傷が確認されない場合もある | 細小な貫通創が多く、外見上軽微な場合も |

フレシェット弾の種類と特徴

ショットガン用フレシェット弾

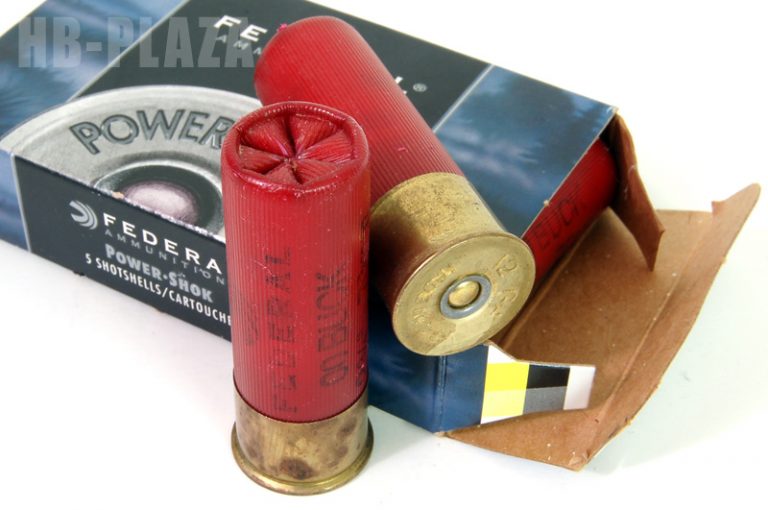

ショットガン(散弾銃)で採用されるフレシェット弾は、近距離における高密度な命中と、軽遮蔽物の貫通を主な目的として開発されました。

フレシェット弾は、プラスチック製または金属製のショットシェルが採用されており、内部にはサボットによって複数のフレシェット(小型の矢状弾体)が整列して収められています。

発射時には、サボットが銃口で分離し、フレシェットを解放します。このサボットの分離タイミングや初速が、フレシェットのショットパターン(散布幅)を決定します。

具体的な使用例は歴史の項目で後述します。

ショットガン用フレシェット弾の威力

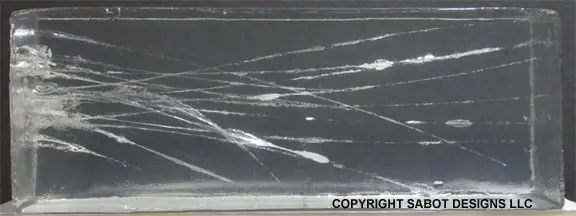

フレシェット弾を製造販売するSABOT DESIGNS社は、アメリカ軍が採用するモスバーグM590ショットガン(銃身長20インチ、シリンダーボア)を使用して実射テストを行っています。

弾薬には同社製フレシェットサボット弾を使用し、FBI規格準拠の合成バリスティックゼラチン(6×6×16インチ)に10フィート(約3メートル)の距離から発射。着弾時の弾速は約1,950 fps(マッハ1.75)に達しました。一般的な散弾(バックショット)の初速は1,100~1,300 fpsが多いため、フレシェット弾がより高速であることがわかります。

実射テストの結果、全てのフレシェット弾がジェルブロックを完全に貫通しました。着弾から約3〜4インチの地点でわずかに拡散し、これにより損傷範囲が広がる傾向を示しています。さらに、各フレシェットが形成する一時空洞(テンポラリーキャビティー)は弾径の約8倍、平均直径0.58インチ(約14.7 mm)に達し、一般的な拳銃弾やバックショットに近い効果を確認しました。

続いてM1A8フレシェット弾を20メートルの距離から発射し、鋼板(厚さ約9.1mm / 48×48インチ)に対する貫通力を測定しました。結果として、発射された95発のうち98%が完全に貫通。ヨー角(弾体の傾き)が5度を超えた3発のみが貫通に失敗しています。

散弾のフレシェット弾は着弾後に上下左右へと拡散される傾向があり、広範囲にダメージを与えます。しかし、永久空洞(パーマネントキャビティー)による銃創路が小さいため、ターゲットを瞬時に無力化する「ストッピングパワー」は通常弾と比較して低いとみられます。

このストッピングパワーの低さがライフルやショットガンといった小火器でフレシェット弾が普及しない理由のひとつとなっています。

※参考:PERFORMANCE DATA 12 GAUGE FLECHETTE SHOTGUN SHELLS AMMUNITION

ショットガン用フレシェット散弾の長所と短所

ショットガン用フレシェット散弾の長所と短所をまとめます。

総合的に短所が目立ち、フレシェット弾は小火器用としては実用的とはいえません。

小火器用フレシェット弾の有効射程

銃に使用されるフレシェット弾の有効射程は、通常弾と比較して短い傾向があります。

ショットガンに限り、通常のショットシェル(散弾やスラッグ)と比較すると長射程ですが、ライフルでは軽量すぎて慣性力を維持できず、空気抵抗によって大きく減速します。

アサルトライフルに使用される通常のライフル弾であれば、300~600メートルの有効射程距離が期待できますが、フレシェット弾は300メートル前後が限界です。

| 銃種 | タイプ | 有効射程 |

|---|---|---|

| ショットガン | ショットシェル | 平均約70~91m (約75~100ヤード) 最大300 m (約328ヤード) |

| ライフル(SALVO) | ライフル弾 | 約275 m (約300ヤード) |

| ライフル(SPIW) | ライフル弾 | 約200〜300 m |

| ライフル(ACR) | ライフル弾 | 約325 m (約355ヤード) |

SALVO、SPIW、ACRについては後述します。

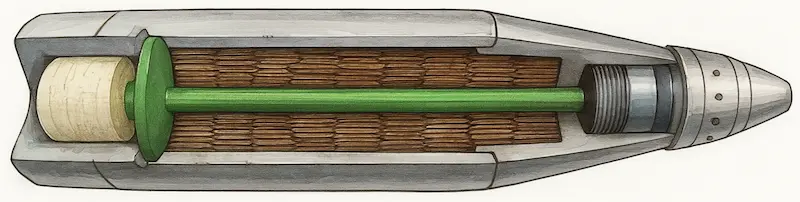

砲弾用フレシェット弾の構造

砲弾用フレシェット弾の設計では、実用性を最優先し、以下の三つの要素が重視されています。

- 大量放出: 一度に多数のフレシェットを散布。

- 精密制御: 近接信管や時間信管を使用し、放出のタイミングと位置を正確に制御。

- 高貫通性能: 個々のフレシェットが十分な質量と運動量(慣性)を保持し、長射程で有効な貫通力を維持。

弾体(弾殻)は鋼材や複合材料が採用され、内部には支持ディスクによりフレシェットが整然と層状に配置されています。

放出時には、「イジェクタチャージ(排出用の火薬)」や「ガス圧」を利用する機構が備わっており、支持板を破断・押し出すことでフレシェットを展開します。展開は、信管によって最適な高度や位置で精密にコントロールされます。

放出後の散布パターンは、各設計によって円錐状や前方集中型など、任務に応じた最適なパターンに制御できる機構が備わっています。これにより、広範囲制圧や集中攻撃など、戦術的な要求に対応することが可能です。

歴史:フレシェット弾はどのように使用されたか

起源(中世〜近代)

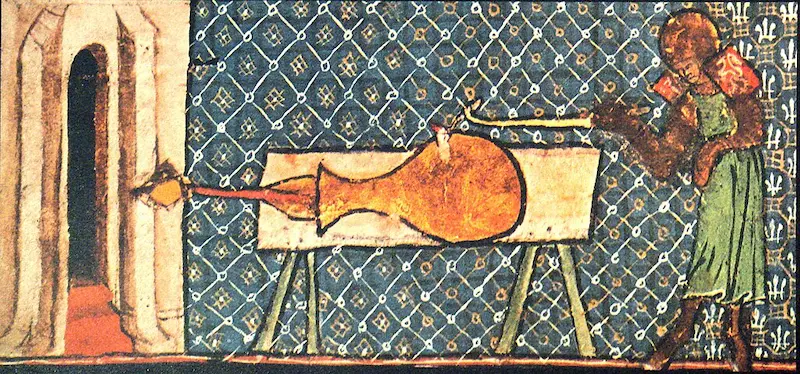

フレシェットの原型は中世(1300年代)に遡ります。

画像出典:De Nobilitatibus Sapientii Et Prudentiis Regum Manuscript, Christ Church MS 92 fol. 70v

1326年の文献『De Officiis Regum』には、壺形の火砲から巨大な矢を発射する兵士の図が描かれています。

当時は弓やバリスタの延長として矢状の弾体が使われましたが、後に石や金属の球体弾の方が再利用可能で威力も高いことから主流となりました。

それでも16世紀後半までは、イングランド海軍などで「ガン・アロー」と呼ばれる矢形弾が使用されていました。

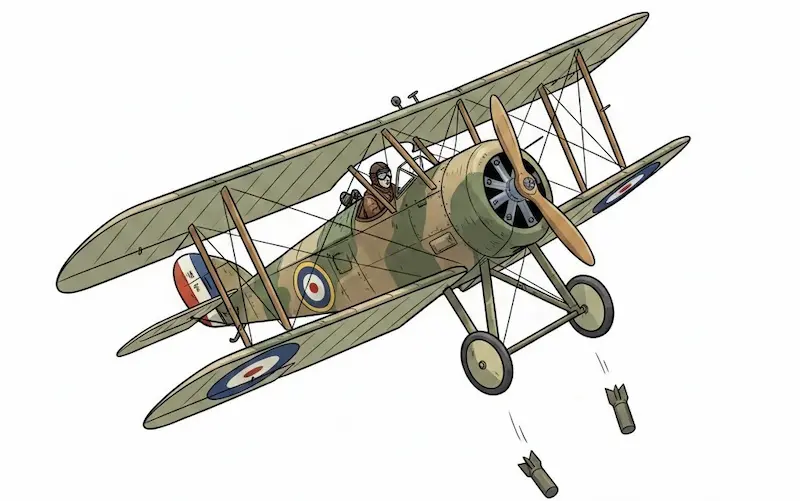

第一次世界大戦:空中投下型フレシェット

画像出典:Sandstein, Public domain, via Wikimedia Commons

現代的なフレシェット弾の起源は、20世紀初頭のイタリアにさかのぼります。1911~1912年の伊土戦争(リビア戦争)で、イタリア軍は航空機から鋼製の矢に安定翼を備えた弾体を投下する兵器を開発しました。これが、空から敵兵を攻撃する「空中投下型フレシェット弾」の始まりです。

その後、フランス、ドイツ、イギリスもこの兵器を採用し、第一次世界大戦の初期には一度に数十から数百本単位で投下されるようになりました。記録によれば、1915年には1日に約1万8000本ものフレシェットが投下されたこともあります。

当時は航空機から多数の小型ダーツを缶や容器に詰めて投下し、塹壕周辺に広く散布する戦術が取られました。1914年にフランス軍が正式採用した後、英独両軍でも同様の実験が行われています。投下されたフレシェットは終端速度によってヘルメットや軽装の遮蔽物を容易に貫通しましたが、命中精度が低く、爆弾のような広範囲破壊力は持たなかったため、戦術的な効果は限定的でした。

イギリスはまた、フレシェットをドイツの飛行船(ツェッペリン)攻撃に用いる試みも行いましたが、貫通しても穴が小さく致命傷を与えられず、やがて焼夷弾の方が効果的であると判断されました。

フレシェット弾は直撃しなければ効果がなく、次第に実戦における価値を失いました。

1917年頃にはより高性能な爆弾が登場し、フレシェット弾は姿を消します。その後、およそ40年間にわたり、この兵器の研究はほとんど行われませんでした。

第二次世界大戦〜朝鮮戦争:レイジードッグの登場

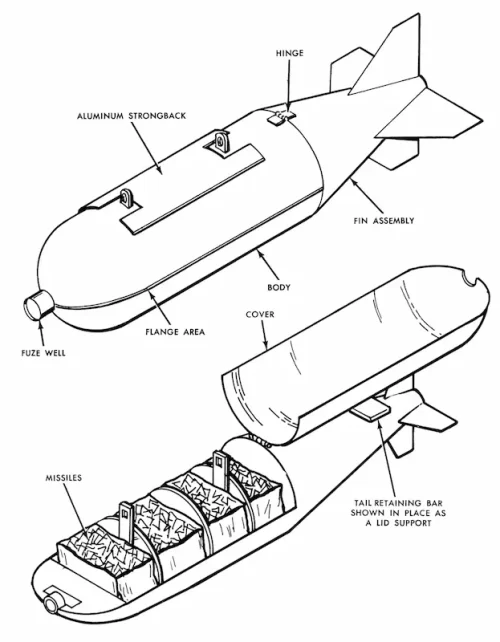

下の画像は後期の設計で、丸鋼棒から高速旋盤で製造され、輸送中の錆を防ぐためにコスモラインでコーティングされています。

どちらの爆弾も、尾端に打ち抜き成形された板金製のフィンがスポット溶接されています。

画像出典:Ikessurplus, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

フレシェット弾が再び注目を集めたのは、第二次世界大戦後にアメリカ海軍が実施した「Lazy Dog(レイジー・ドッグ)」計画からでした。余剰となった12.7mm弾(.50 BMG)の薬莢を再利用し、航空機から大量に投下するというものです。風洞実験はエグリン空軍基地で行われ、弾丸の鋼芯に折り畳み式の金属翼を装着する構造が最も空力的に優れていることが確認され、実用化へと至りました。

第二次世界大戦後から発展を続け、朝鮮戦争やベトナム戦争で実戦投入されており、密生した樹冠の下に隠れた敵兵や軽装甲車両を貫通できることが確認されています。

最大の利点は、構造が単純で不発弾が発生せず、製造コストが安価である点です。一方で、投下高度や散布方法によって効果が大きく左右されるという欠点もありました。

形状の改良によって短距離での貫通力が向上し、実験では.50口径弾(.50BMG)に匹敵する打撃力を発揮した例もあります。

画像出典:Departments of the Army, Navy and Air Force, Public domain, via Wikimedia Commons

投下方法には、手投げや袋詰め方式、さらにはクラスタ―アダプタを用いた散布方式などがあり、航空機の速度や高度によって着弾時の速度と貫通力が変化しました。

ベトナム戦争:ビーハイブの実用化

画像出典:NARA photo 111-CCV-556-CC38290 by Robert C. Lafoon, Public domain, via Wikimedia Commons

1950年代、砲弾や無反動砲用の対人用弾として「ビーハイブ(Beehive)」と呼ばれる弾薬が開発されました。

ビーハイブ弾はベトナム戦争期に広く使用された対人用フレシェット弾で、正式名称はAPERS-T(アンチパーソネル・トレーサー)です。砲弾内部に8千本の鋼製フレシェットを円錐状に詰め込み、撃発時に機械時限式信管が作動し、設定された時間(射出後0秒から最大100秒まで設定可能)で炸裂します。

フレシェットが飛散する際に蜂の羽音のような音を立てることから「ビーハイブ(蜂の巣)」と呼ばれるようになりました。なお、使用時には味方への合図として緑色の照明弾を撃ち上げる運用が行われていました。

画像出典:Australian War Memorial, CC0, via Wikimedia Commons

開発は1957年、ピカティニー兵器廠の管理下で正式に契約が結ばれ、代表的な弾種として105mm榴弾砲用のM546が挙げられます。

ベトナム戦争ではこのM546を中心に、90mmや106mmの無反動砲、さらには各種40mmグレネードランチャー向けの小口径型など、複数の兵器に応用されました。また、ソ連でも同様の概念を採用した122mmや152mmの対人弾が開発されたと報告されています。

M1001 40mm High Velocity Canister Cartridge (HVCC)

画像出典:gdots.com

ベトナム戦争の終結後、ビーハイブ弾の使用は次第に減少しました。その理由は、より効果的な対人弾として低高度空中破裂弾(例:Killer Junior)が登場したことに加え、米軍の戦術が間接射撃や精密誘導弾を重視する方向へと移行したためです。

そのほかにも、銃身の摩耗や整備の手間、用途の限定性など、技術面および後方支援上の問題も衰退の一因となりました。さらに、海軍用途では命中率の低さや安全性の懸念が指摘され、最終的にビーハイブ弾は主力兵器としての地位を失っていきました。

ベトナム戦争におけるショットガン用フレシェット弾

ベトナム戦争における密林戦では、従来の散弾では有効射程と貫通力が不足していました。その対策として、12ゲージのショットシェルに多数の金属製フレシェットを封入した特殊弾が試作・限定配備されました。代表的なものが「ワールプール・ビーハイブ」で、ワールプール・コーポレーション(Whirlpool Corporation)社によって開発・製造されています。

構造は軽量プラスチック薬莢に、フレシェットを収めるプラスチックカップと充填材(顆粒状ポリエチレン)を組み合わせたものです。典型的な仕様は以下の通りです。

運用は、シリンダーボア(チョークを持たないショットガン)での使用が一般的で、これはチョークを使用するとフレシェットで損傷される恐れがあるためです。

フレシェット弾の利点は、「弾道が比較的フラット」「有効射程がバックショットより長い」「枝葉や薄い遮蔽物を貫通しやすい」といった点にありました。

しかし一方で、「薬莢や保持材の品質差により弾道が不安定」「発射後に飛散するサボットやフレシェットが味方などに命中する二次被害リスクがある」「金属製フレシェットが銃身やチョークを摩耗させ整備負担を増大させる」といった問題もありました。

これらを総合するとコストや安全性、整備性で明確な優位性を示せず、量産や標準化には至りませんでした。

冷戦期~現在のロシア製フレシェット砲弾

冷戦期に開発され、現在もロシアのウクライナ侵攻で使用されるフレシェット砲弾を解説します。

戦車で使用される対人砲弾:3Sh7 Voron

画像出典:Yurok7121, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

3Sh7「Voron」は125mm滑腔砲に適合する砲弾として1975年に登場しました。代表的な搭載車両はT-72、T-80、T-90系列の戦車であり、弾体重量は約21.3 kg、総重量は約31.3 kg、初速は約900 m/sです。

弾は3VM-17と呼ばれる時間信管を装備しており、従来は機械式で信管時限を設定しますが、近代化改修を受けた車両では自動的に時限を設定できるようになっています。弾内部にはおよそ4,700本のフレシェットが搭載されています。

運用面では、発射された弾は設定された時点で空中爆発し、前方へ扇形に多数のフレシェットを放出します。放出されたフレシェットは高速で拡散し、広い面積を掃射するため、露出した歩兵や薄い遮蔽物に隠れた敵、非装甲の車両に対して高い制圧力を発揮します。

| 項目 | 3VSh7 / 3Sh7 “Voron” | 3VSh8 / 3Sh8 “Ainet” |

|---|---|---|

| 採用年 | 1975年 | 1988年 |

| 信管 | 3VM-17 (時間信管) | 3VM-12 (プログラム可能信管) |

| 原産国 | ソ連 | ソ連 |

| 重量 | 31.3 kg | 31.3 kg |

| 弾体重量 | 21.3 kg | 21.3 kg |

| 初速(m/s) | 900 m/s | 900 m/s |

| フレシェット数 | 4,700本 | 4,700本 |

| フレシェット重量(1本) | 1.26 g | 1.26 g |

| 装薬量 | 0.08 kg(A-IX-1) | 0.08 kg(A-IX-1) |

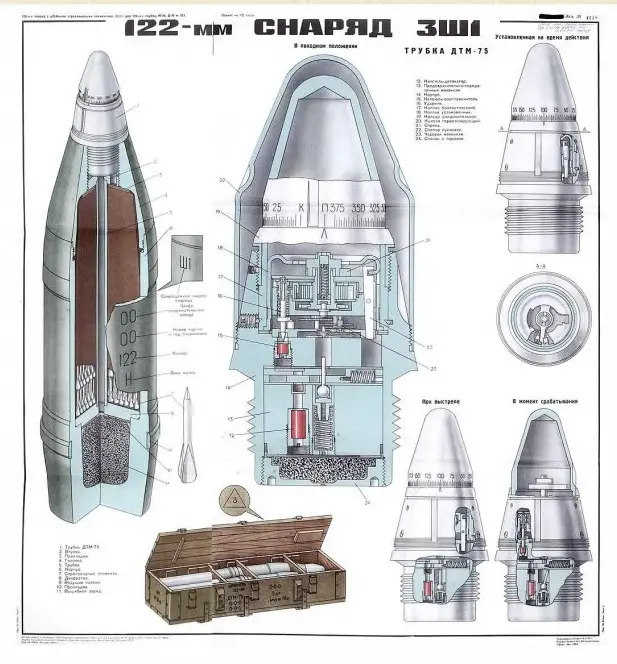

アニメにも登場?:122mm 3Sh1

アニメ「ヨルムンガンド」の第1期10話「Dragon Shooter phase.2」にて、An-12輸送機に搭載したD-30 122mm榴弾砲から地上の対空陣地へフレシェット弾を発射するシーンがありました。

作中で使用された設定上の砲弾モデルは不明ですが、D-30 122mm榴弾砲に対応するフレシェット弾には、1970年代に開発されたロシアの「122mm 3Sh1」が存在します。

3Sh1は、DTM-75機械式時限信管を用いるフレシェット砲弾で、対人・軽車両に対して直射・曲射で運用されます。全体は淡い灰色で黒色のマーキングが施されており、重量は約22.34kg、直径122mm、長さ480mm(信管を除く)です。

弾頭はアルミ製で、前部に信管を配置。作動時に後部の火薬によってフレシェット弾と共に先端部が吹き飛ばされ、進行方向に向かって大量のフレシェット弾を空中射出する構造です。

アニメのように飛行中の航空機から地上を狙う(しかも時限信管で)という不安定な条件で命中させるのは極めて困難であり、現実的には特殊な射撃管制システムが必須となる芸当です。フレシェット弾の特性上、起爆地点がターゲットから近すぎるとキルゾーンが狭くなり、遠すぎると効果を得られません。

米軍によるフレシェット弾の実用化研究

1950~1980年代、米軍は歩兵用小銃の命中率を大幅に向上させることを目的に、フレシェット弾を中心とした複数の研究・開発プログラムを推進しました。

これらの各プログラムは、フレシェット弾やデュプレックス弾、多発発射方式といった当時の最新技術を採用しましたが、実用性、信頼性、運用コストの課題を解消できず、最終的にフレシェット弾を使用する新規ライフルの制式採用には至りませんでした。

SALVO計画:命中率向上の基礎研究

1952年に開始されたSALVO計画(プロジェクト・サルヴォ)は、第二次世界大戦と朝鮮戦争の分析において、「敵兵一人を制圧するのに平均約1万発の弾薬が消費されている」という報告が切っ掛けでスタートしました。

「弾薬の無駄遣い」を解決する方法として考えられたのが、「一度に複数発を発射すれば命中率が高くなるのでは?」という案です。この結果、短時間で火力集中するために、「多弾頭・多銃身」のライフルを検討する基礎研究が開始されました。

初期にはオーリン(Olin)・ウィンチェスター(Winchester)が多弾頭弾やダブルバレル構成を実験し、後にAAIが参入してフレシェット弾を主とするAPHHW(多用途携帯武器)へと研究を発展させました。

しかし、多額の予算と時間を投入したにもかかわらず要求性能を満たせず、1967年に計画は停止され、M16A1が採用されました。

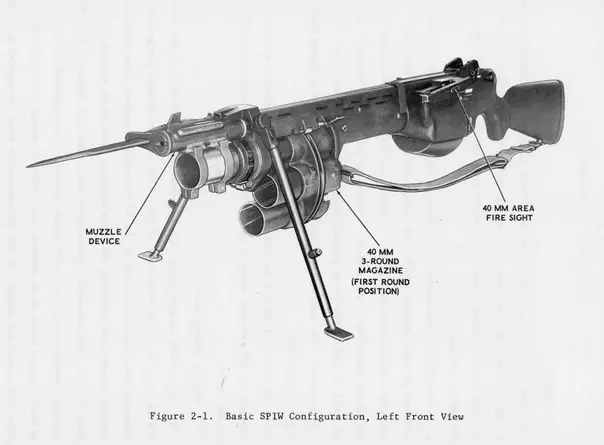

SPIW計画:フレシェット弾中心の多機能個人装備開発

SPIW(特殊用途個人火器)計画は、SALVO計画の成果を引き継ぎ、1950年代から1960年代にかけて「フレシェットライフルとグレネードランチャー(榴弾発射器)を一体化させた多機能な個人装備」の実現を目指しました。

この計画が最終的に失敗した主な理由は、重量制限(4.5 kg以下)の超過、構造の複雑化による信頼性の不足、そして連続射撃による熱問題です。

この計画は、以下の仕様を達成することを目標としていました。

この難易度の高い要求に対し、スプリングフィールド・アーモリー、AAIコーポレーション、ウィンチェスター、ハリントン&リチャードソン(H&R)4社が試作を提出しました。

当時の弾薬は主に5.6×44mmのフレシェット弾(XM144、後期型はXM216)が採用候補となっていました。

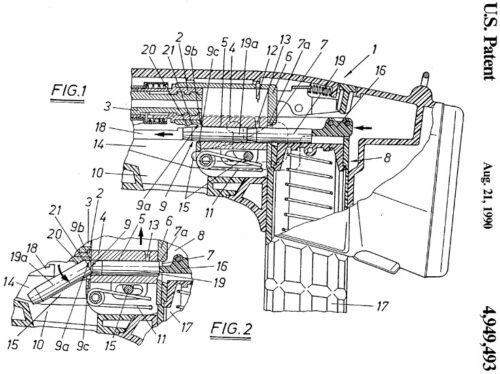

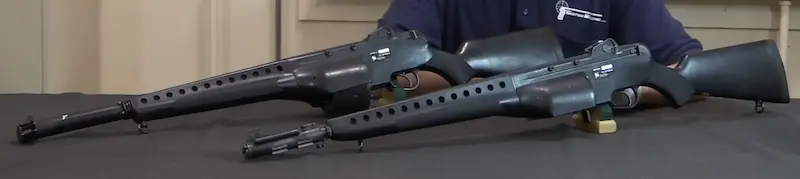

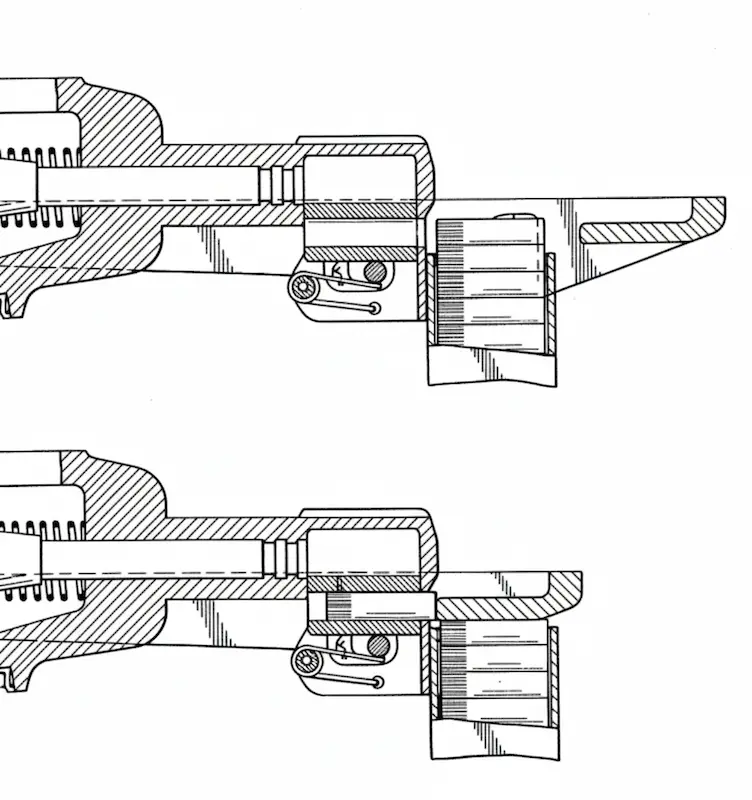

スプリングフィールド・アーモリー SPIW

この画像からもわかるとおり、スプリングフィールド・アーモリーは1962年から1966年にかけて複数の試作を行い、1963年には従来型とブルパップ型の双方を、1964年には最も知名度のあるブルパップモデルを提示しました。

ブルパップ方式とは、作動機構と弾倉をグリップの後方に配置するレイアウトで、銃身長を確保しつつ全長を短くできる利点があります。短い全長で取り回しを良くしつつ、充分な銃身長を確保したい用途に適した方式です。

スプリングフィールド・アーモリーは、1964年モデルで前後に30発ずつを縦に並べた独特の60連マガジンと40mmグレネードランチャーを統合しました。

設計の先進性は認められたものの、運用に耐えうる信頼性と重量目標を達成できず、計画は断念。M16ライフルの継続運用が決定しました。

- 特徴: 5.6×44mmフレシェット弾を使用、60発タンデム式弾倉、ブルパップ方式を採用しています。

- 落選理由: 装備の追加により重量が要求値を大きく上回り、信頼性と軽量性の両立ができませんでした。

AAI SPIW

AAIのフレシェットライフルは高い連射速度と低反動性を実証しましたが、連続射撃時の信頼性と重量制限超過の問題を解消できませんでした。

- 特徴: 5.6×53mm XM110弾を使用、毎分2,400発の高い発射速度、高性能グレネードランチャーが備わっています。

- 落選理由: 連続射撃による薬室内の過度な蓄熱が原因で弾薬のクックオフ(自然発火)が発生する熱問題が最後まで解決されませんでした。

結果として銃本体は落選したものの、本計画で高く評価されたAAIのグレネードランチャーは、後にM16用の標準装備であるM203として選定・採用されました。

ウィンチェスター SPIW

ウィンチェスターはSALVO計画での研究経験を背景に、5.6×44mm XM144カートリッジを採用したフレシェット仕様の試作を製作しました。試験ではXM110弾を使用するモデル70で低反動かつ高貫通力という性能が確認されています。

- 特徴: 複合兵器としての設計、二段階の反動吸収機構を装備したソフトリコイル構造が装備されています。

- 落選理由: 反動吸収機構などが実用性に欠け、銃本体部の成功には至りませんでした。

ウィンチェスターは5.6×44mm XM144弾を採用し、フレシェットライフルとオーリン製40mmブローフォワード式グレネードランチャーを一体化させました。

銃本体は、3ラグ・ローテイティングボルトとショートストロークのガスタペット方式を採用し、銃身とボルトが連動して後退する設計です。

落選したものの、グレネードランチャーは高く評価され、後にスプリングフィールド試作機へ採用されるなど、一部の設計は他の開発に影響を与えました。

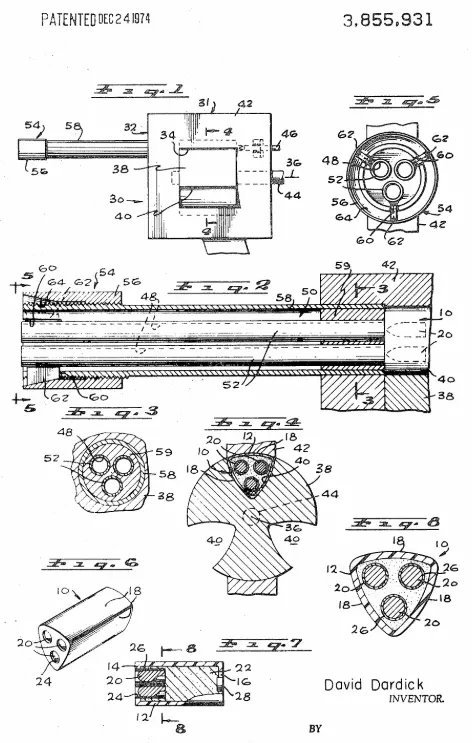

ハーリントン&リチャードソン(H&R)

H&R(ハーリントン&リチャードソン / Harrington & Richardson)のSPIW試作は、三角配列でフレシェットを保持する独自弾薬「トラウンド(Tround)」と、デービッド・ダーディック設計のリボルビング型オープンチャンバーを組み合わせた点が特徴です。

軽量で高い投射効果を目指した一方、「重量・信頼性・安全性」の問題により早期に脱落しました。

- 特徴: 三角配列でフレシェットを保持する独自弾薬「トラウンド(トライアンギュラーラウンド=三角形弾)」と、リボルビング型オープンチャンバーの組み合わせです。

- 落選理由: 規定重量の超過に加え、3連射構造による初速と命中精度の低下、弾薬の製造公差に起因する信頼性の問題が解消されませんでした。

H&R案は3連構造を採用し、各トラウンドが3本のサボット付き5.6mmフレシェットを三角配列で保持します。ドラムマガジンは20トラウンドを収容し、合計60本のフレシェットを装填可能です。

弾倉からテープで給弾されたトラウンドをリボルビング式シリンダーが120°ずつ回転させ、上部のガスピストンのみが往復運動する機構を採用しています。発射時にはサボットが分離し、フレシェットが飛翔する仕組みです。

このライフルには以下の問題がありました。

- 装弾状態で約23.9ポンド(約10.8 kg)に達し、規定重量を大きく超過。前方に重量が偏るため発射姿勢の維持が困難。

- 3本を同一薬室内で発射する構造のため、初弾のフレシェット離脱でガス漏れにより圧力が急落し、次弾の初速と命中精度が低下。最悪の場合は残弾が銃身内に残留し次弾の障害となる危険がある。

- プラスチックテープで固定されたトラウンドは製造公差に極めて敏感で、テープ厚の微小な変化で膨張や割裂を起こし、量産と運用に耐える信頼性確保が困難。

- 回転式オープンチャンバーと塑性ボディ(外力を加えて変形させた後、力を除いても元の形に戻らず、変形が残る性質)の組み合わせにより、取り扱い上の危険性が指摘された。

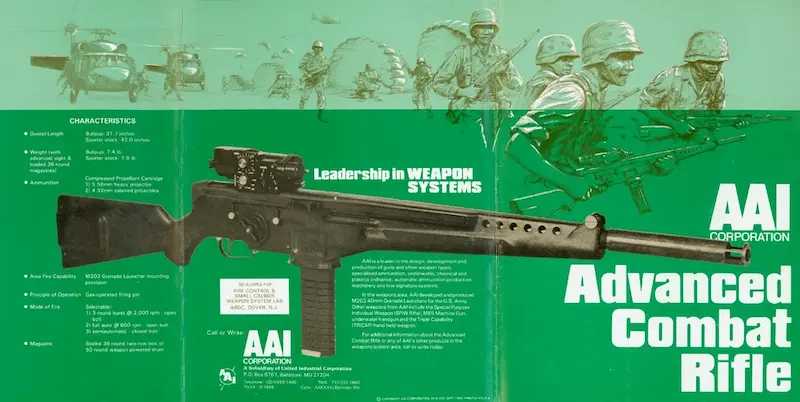

ACR計画:命中率を倍増させる新型小銃の模索

ACR(アドバンスド・コンバット・ライフル / Advanced Combat Rifle)計画は、1986年から1990年にかけて行われ、「既存装備に比べて命中率を倍増させる」ことを主目標に設定された、M16アサルトライフルの後継を選定するためのプログラムです。

M16の戦闘時命中率は、平均的な兵士の場合、220メートルで10発中1発程度にまで低下するという問題があり、これを解決しようとしました。

1989年8月に始まった最終テスト(フェーズIII)には、以下の4社による試作銃が参加しました。

- AAI

- 弾薬:フレシェット弾

- 特徴:標準の5.56mm弾の薬莢を使用し、専用のフレシェットを発射。

- ステアー

- 弾薬:フレシェット弾

- 特徴:プラスチック薬莢を使用し、薬室全体が動く複雑なライジング・チャンバー機構を装備。

- H&K

- 弾薬:ケースレス弾

- 特徴:G11を提出し、軽量化と装弾数の増加が目的。

- コルト

- 弾薬:デュプレックス弾

- 特徴:既存のM16A2を高度に改良し、1個の薬莢に2発の弾頭を搭載する方式を採用。

画像出典:Es wird Thatguy96~commonswiki als Autor angenommen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

これらの試作銃はすべて機能的には優れていましたが、ACR計画が要求した「命中率100%向上」という基準を達成できるものは一つもありませんでした。

この結果を受け、陸軍歩兵学校が「小銃はすでに性能の頂点に達しており、根本的な改善には炸薬弾頭の使用が必要」とする報告書を公表しました。これにより、ACR計画は総額約3億ドルを費やして1990年4月に終了しました。

ACR計画の終了後、この経験は「個人主体戦闘武器(Objective Individual Combat Weapon / OICW)計画」へと引き継がれました。

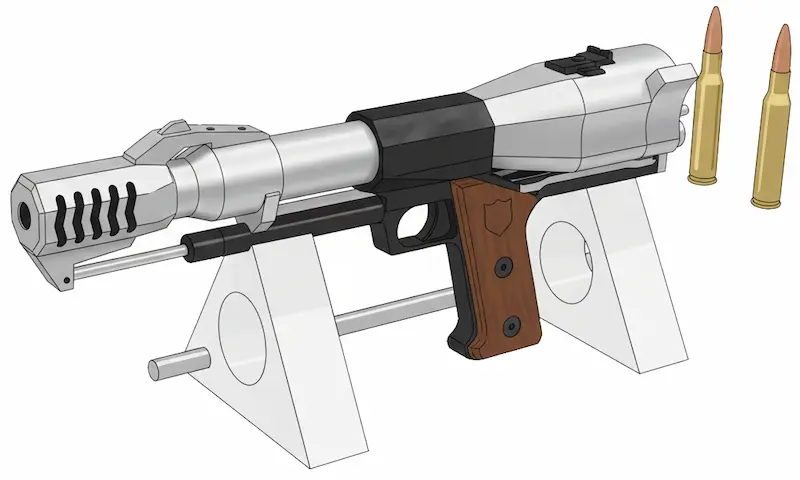

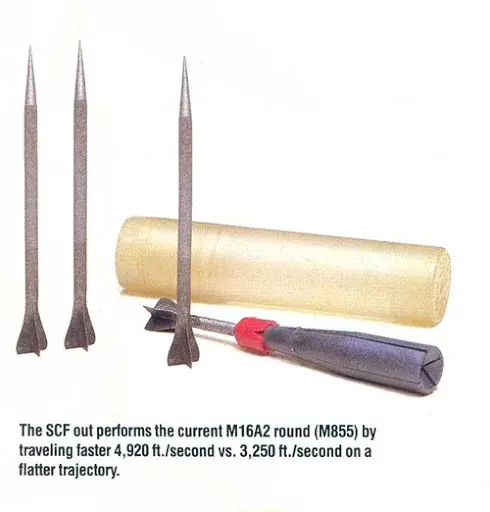

AAI ACR

AAI ACRは、SPIW計画のSFR/XM19ライフルの設計を基礎としており、従来の5.56×45mmの真鍮製薬莢内にサボットとともにフレシェット弾が収められた弾薬を採用しています。

フレシェットの軽量性により低反動性が備わっています。

- 特徴: クローズドボルト・ガスピストン方式が備わっています。

- 課題: 誤って従来の5.56mm弾を装填すると重大な故障を引き起こす危険性があり、専用設計マガジンが必要でした。また、サボットの高速飛散による二次被害の危険性が指摘されました。

Steyr ACR

ステアーACRは、ブルパップ式フレシェット弾仕様ライフルです。

外観は「エヴァンゲリオン初号機のライフル」として知名度が高いかもしれません。

軽量高速のフレシェット弾により、低反動で弾道がフラットという利点があります。

画像出典:U.S. Army, Public domain, via Wikimedia Commons

最も特徴的なのは、薬室自体がエレベーターのように垂直に移動する独自機構を採用し、従来とは異なる給弾・排莢サイクルを実現している点です。

薬室が降下位置にあるときにマガジンから弾薬が薬室装填され、装填されると薬室が上昇して銃身と同軸上に配置される構造です。

発射済みの空薬莢は次弾装填時に前方から押し出されて下方へ排莢されます。

- 弾薬: テレスコープ状にパッケージされたサボット付きフレシェット、軽量な半透明プラスチック製薬莢を採用しています。カートリッジ全体の重量は5.56×45mm NATO弾の半分以下に抑えられています。

- 課題: プラスチック薬莢の強度ばらつきによる弾道への影響、および銃口を離脱したサボットが高速で飛散し周囲に危険を及ぼすという運用面での深刻な懸念から、実用化には至りませんでした。

なぜライフル用フレシェット弾は失敗したのか

研究段階で示された設計は興味深く、M203グレネードランチャー誕生に繋がるなど、いくつかは副次的に有用でした。しかし、総合的には以下の理由から実用化が見送られました。

これらの要素は実用化において致命的であり、既存の軽量で信頼性に優れたM16系統ライフルの継続運用が現実的な選択となりました。

フレシェット弾の法的・倫理的考察

画像出典:Yurok7121, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

兵器運用されるフレシェット弾は、鋼鉄製の小さなダーツを広範囲にばらまく弾薬であり、国際法上の人道的なルールに違反するかどうかが議論の的となっています。

近年では、イスラエルのガザ地区やロシアのウクライナ侵攻で使用され話題となりました。

フレシェット弾は法的に禁止されていない

フレシェット弾は、国際的な条約、たとえば「ジュネーブ条約」や「特定通常兵器に関する条約」などでも明確に禁止されていません。基本的には対人兵器として使われますが、だからといって本質的に違法とされているわけではありません。

一部の国や人権団体は禁止を求めていますが、国際的な合意には至っておらず、現状では「使用が制限される兵器(Weapon Subject to Regulation)」という位置づけが一般的です。

戦争のルールとフレシェット弾の問題点

国際人道法(ジュネーブ諸条約)には、「区別の原則」と「比例性の原則」という基本原則がありますが、フレシェット弾は状況によってはこれらの原則に抵触する可能性があります。

区別の原則(Principle of Distinction)

この原則は、戦闘員と民間人を区別することを求めています。攻撃してよいのは、あくまで軍事目標だけで、民間人や民間施設を攻撃してはなりません。

- 攻撃対象は兵士・武器・補給拠点などの軍事目標に限る

- 民間人・住宅・学校・病院などを狙う攻撃は禁止

- 軍事目標と民間人を区別できない攻撃(無差別攻撃)は違法

比例性の原則(Principle of Proportionality)

この原則は、軍事的な利益と民間人への被害のバランスを保つことを求めています。

- 攻撃による民間人の被害が、得られる軍事的利益に比べて「過度」であってはならない

- 可能な限り、民間人の犠牲や被害を減らす努力を行う義務がある

- 被害を完全にゼロにする義務はないが、常に合理的な範囲での配慮が求められる

砲弾型のフレシェット弾は発射後に数百メートルにわたって金属製ダーツを広範囲に散布するため、戦闘員と民間人を区別することがほぼ不可能です。特に人口の多い地域で使用されると、民間人を巻き込む危険が高くなり、「無差別攻撃」と見なされるおそれがあります。

実際、ガザ地区でのイスラエル軍の作戦では、フレシェット弾による民間人の被害が問題となり、国際的な非難を浴びました。

イスラエルの最高裁判所は2003年、フレシェット弾の使用が国際慣習法上、直ちに違法であるとは言えないと判断しました。ただし、その使用方法は国際人道法の原則を守らなければならないとしています。

また、国連の報告書では、フレシェット弾が「爆発後に目標を識別できない兵器(Weapon Incapable of Distinction after Detonation)」であると指摘され、特に市街戦での使用は「比例性の原則」に反する可能性があると批判されています。

人道的な観点から見ると、フレシェット弾は「不必要な苦痛」を与える兵器だとされています。発射されたダーツは人体を貫通し、爆発を伴わずに損傷を与えるため、戦闘員を無力化する以上の苦痛を与えるという指摘があります。

一方で、フレシェット弾が「非爆発性の弾薬(Non-explosive Projectile)」であるため、不発弾や地雷のように戦闘後の危険を残さないという「戦後の安全性の優位性」を主張する意見もあります。そのため、国際的な禁止には至っていません。

まとめ

| 年 | フレシェット弾に関する出来事 |

|---|---|

| 第一次世界大戦 | フランスで航空機から投下するフレシェットが使用され、歩兵やヘルメットを貫通 |

| 第二次世界大戦 | 羽根付きフレシェットが投下され、航空攻撃用の小型弾として利用 |

| 1950年代 | ジョンズ・ホプキンス大学で化学・生物兵器用フレシェットの研究(DIACBA) |

| 1950年代~1960年代 | 米軍でSPIWプロジェクト開始、フレシェット弾を発射する小火器や試作ライフルを開発 |

| 朝鮮戦争 | 米空軍がレイジードッグ弾を使用、爆発なしで高速度の小型投射体による攻撃 |

| ベトナム戦争 | 米軍が12ゲージショットガン用フレシェット弾を試験的使用。105mm榴弾やM50/M48戦車砲でビー・ハイブ弾使用 |

| 1980年代 | 米軍ACRプログラムでSteyr-Mannlicher ACRなどフレシェット発射ライフル試作 |

| 2001年以降 | イスラエルがガザ地区でフレシェット弾を使用 |

| 2022年 | ロシア・ウクライナ戦争でフレシェット弾が使用され、ブチャで発見 |

フレシェット弾は、中世の矢形弾に起源を持ち、第一次世界大戦の空中投下、冷戦期のビーハイブ砲弾、そして現代のロシア製砲弾に至るまで、その時代ごとの戦術的要求に応じて開発が続けられてきました。高い貫通力と広範囲への散布能力は、通常弾にはない独自の制圧能力が備わっています。

一方で、小火器用のライフル弾としては、米軍がSALVO、SPIW、ACRという三大計画を通じて実用化を目指しましたが、制式採用には至りませんでした。この失敗の主因は、以下の課題を解消できなかったためです。

- ストッピングパワーが不足し、 貫通力が高いものの、細い創傷路は即時無力化に結びつきにくいという特性がある。

- 作動機構と信頼性の問題があり、複雑な給弾・排莢機構やサボットの分離機構は、信頼性を低下させた。

- 兵站上の問題があり、専用弾薬であるため、既存の補給体系に適合させることが困難だった。

現代においてフレシェット弾は、歩兵用小銃弾としては主流ではありませんが、戦車の対人砲弾や榴弾用砲弾など、面制圧兵器として運用されています。

また、フレシェット弾は国際法上明確には禁止されていませんが、散布範囲が広いという特性から、「区別の原則」や「比例性の原則」に反する可能性があるとして、国際人道法の観点からその使用には懸念が指摘されています。

参考文献(クリックで展開)

- Wikipedia: Flechette

- Wikipedia: Sabot (firearms)

- Wikipedia: Beehive anti-personnel round

- Britannica: Flechette

- Globalsecurity: Flechette munitions

- CNN 記事(ロシアのフレシェット使用に関する報道)

- HowStuffWorks: Shotgun関連記事

- SWAT Magazine: Sabot and flechette design

- sabotdesigns(技術解説)

- GumGully(12ゲージフレシェット製品情報)

- cat-uxo(84mm Area Defence Munitions 解説)

- APFSDS / Kinetic energy penetrator 関連文献

- 各種特許文献(フレシェット・サボット設計に関する特許)

- その他多数の資料

- ジュネーブ諸条約 第一追加議定書 (Additional Protocol I)

- 区別の原則 (Principle of Distinction):

- Article 48 (Basic Rule)

- Article 51 (Protection of the civilian population)

- Article 52 (General protection of civilian objects)

- 比例性の原則 (Principle of Proportionality):

- Article 51, Paragraph 5(b)

- 区別の原則 (Principle of Distinction):