この記事の要約:

- 4ボア・ライフルは19世紀にアフリカやインドで象やサイなど危険な大型獣を止めるために設計された超大口径銃。

- 強烈な反動と重量を持ち、探検家や象牙ハンターの「最後の切り札」として用いられたが、扱いは非常に困難だった。

- 20世紀初頭には小口径・高性能なニトロ・エクスプレス弾に取って代わられ、現在は希少なコレクターズアイテムとなっている。

4ボア・ライフルは、19世紀にアフリカやインドの危険な大型獣を狩るために設計された、歴史上最大級の銃です。

その巨大なサイズと圧倒的な威力、そして強烈な反動から、「ストッピングライフル」の代名詞的存在となりました。

ハンターの命を守るための最後の切り札として、多くの探検家や象牙ハンターが携行した究極の護身用銃といえます。

この記事では、4ボア・ライフルを始めとする19世紀の大口径ライフルを解説します。

口径の概念

ボアとゲージの違い

「ボア(bore)」とは、銃身の内径そのものを指す用語であり、インチやミリメートルといった単位で実際の直径が表されます。これは銃の種類や分類に関係なく、広く共通して用いられる基本的な概念です。

一方、「ゲージ(gauge)」は、イギリスに由来する伝統的な口径の表記方法で、1ポンドの鉛から銃身の内径にぴったり合う鉛球を何個作れるかによって番号が決まります。たとえば「4ゲージ」は、1ポンドの鉛から4個の球を作れるサイズを意味し、このときの理論上の銃身内径は約26.7mmとなります。

「4ボア」と「4ゲージ」は呼び方こそ異なりますが、実質的には同じ口径を指しており、数字が小さいほど口径は大きくなります。

| ゲージ | 公称口径 (mm) | 備考 |

|---|---|---|

| 4 | 26.7 | 非常に大型で希少、かつてアジアやアフリカで水鳥猟に使用 |

| 6 | 23.8 | 現在はほぼ使用されない規格、歴史的存在 |

| 8 | 21.2 | 水鳥猟や産業用で使用されたが、現在は民間利用禁止が多い |

| 10 | 19.7 | 大型獣猟や水鳥猟に使用、現在は一部地域で限定的に使用 |

| 12 | 18.5 | 最も普及しているゲージ、狩猟から射撃競技まで幅広く使用 |

| 14 | 17.8 | 現在ほとんど使われない旧規格 |

| 16 | 16.8 | 一時は広く使われたが、現在はややマイナー化 |

| 20 | 15.6 | 反動が小さく、女性や若年層にも扱いやすい |

| 24 | 14.7 | 現在ほとんど使用されない規格、主に歴史的な銃で見られる |

| 28 | 13.9 | 小型猟やクレー射撃向き、携行性に優れる |

| 32 | 12.7 | ヨーロッパでかつて使用、現在は非常に希少 |

| .410 | 10.4 | ゲージ換算で約67.5番、小型猟や初心者向きとして利用 |

現在では、アメリカでもショットガンの口径を表す際にはゲージが標準的に使われています。

一方、イギリスでは歴史的に「○ボア(○ bore)」という表記が伝統的に用いられており、現代でも文献や一部のメーカーではボア表記が残っています。

例外として「.410」だけはゲージではなく、銃身内径(0.410インチ)をそのまま名称に使っています。そのため、「.410ボア」と呼称するのは正しいですが、「.410ゲージ」と呼称するのは誤りです。

公称と実測の不一致

当時の前装式銃では、公称ゲージと実測ボアが必ずしも一致しませんでした。

製造誤差やカスタムメイド、ガンスミス(銃工)の設計の違いにより、例えば4ゲージ(約26.7mm)の銃身でも実際のボアは23.7~24.3mm程度に収まることが一般的でした。

| 表記 | 口径 (公称値) | 口径 (実測値) |

|---|---|---|

| 4ゲージ | 26.7mm | 23.7~24.3mm |

ショットガンの口径については、こちらの記事で詳しく解説しています。

ボア別解説

代表的な大口径である2~8ボアを解説します。

これらの口径は歴史的には「8ボア → 6ボア → 4ボア → 2ボア」という順で登場しました。

狩猟現場での主力は8ボアから4ボアに移り、やがてニトロ・エクスプレス系の金属薬莢式ライフルへと更新されていきました。

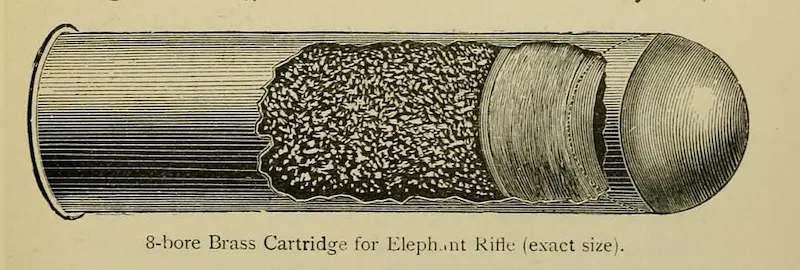

8ボア(18世紀後半以降)

8ボアの公称口径は21.2mmですが、実際には21mm前後が一般的でした。典型的な8ボアライフルの重量は約6.8〜7.3kgで、862グレイン(約56g)の球形弾を1,654フィート毎秒(約504m/s)、1,257グレイン(約81g)の円錐弾を1,500フィート毎秒(約460m/s)で発射する能力を持ちます。

8ボアはもともと水鳥猟向けの大型散弾銃として普及しました。17世紀のオランダ領ケープ植民地では、現地の獲物に対して8ボア前後のフリントロック式スムースボア銃が使用されていました。

19世紀に入ると、象猟には4ボアが標準となり、それ以外の危険動物(デンジャラスゲーム)には8ボアが広く用いられるようになります。19世紀後半には銃器設計者ウィリアム・W・グリーナーが、8ボアこそがデンジャラスゲーム猟における最大かつ実用的な口径であると評価しました。

その重量と反動は比較的扱いやすい部類に入りましたが、時代の進展とともに、より軽量で実用性の高い小口径ライフルへと置き換えられていきました。

デンジャラスゲーム(Dangerous game / 危険獣)とは、サイズ・パワー・防御力が高く、攻撃的で人間に危険を及ぼす可能性のある大型野生動物を指す狩猟用語です。

W.W.グリーナー(W.W. Greener)はイギリスの銃器メーカーで、1829年に創業し、現在も5代目が経営に関わっています。主にスポーツ用ショットガンやライフルを製造し、多くの技術革新で知られています。

創業者ウィリアム・グリーナーは、当初マズルローダー(前装銃)にこだわりましたが、息子のウィリアム・ウェリントン・グリーナーが1864年にブリーチローダー(後装銃)を製造し、1869年に会社を統合しました。その後、同社はバーミンガムやロンドン、ニューヨークなどに拠点を持ち、世界的に知られる銃器メーカーへ発展しました。

第二次世界大戦後に一部製品の生産は停止しましたが、近年再生産も行われており、伝統的な銃器メーカーとして存続しています。

映画「トレマーズ」で注目されたショットガン

ウィリアム・ムーア&Co.(William Moore & Co.)の8ゲージショットガンは、19世紀中頃に製造されたベルギーの水平二連ショットガンです。

1990年公開の映画「トレマーズ」で登場人物バート・ガンマーが使用したことでも有名です。

このショットガンは、野鳥猟(ワイルドフォウリング)や大型獣の狩猟に用いられ、強力な火力で知られています。口径は8ゲージ(0.835インチ / 21.2mm)で、大量の散弾や大口径の弾丸を発射できるため、水鳥やデンジャラスゲームに対して高い効果を発揮しました。

19世紀、8ゲージショットガンはイギリスや植民地で人気を博しました。特に水鳥猟や広大な領地における害獣駆除に用いられ、大口径と多い装弾量により、一度の発射で複数の鳥を仕留めることができました。

6ボア(19世紀初頭以降)

画像出典:andersonandgarland.com

6ボアの公称口径は23.3mmですが、実際には22〜23mmの銃身が一般的でした。前装式(マズルローダー)および後装式(ブリーチローダー)の両方で使用され、用途に応じた柔軟な設計がなされていました。

6ボア銃は散弾およびスラッグ弾の発射に対応しており、後期型では金属製薬莢を使用する弾薬にも適合していました。1891年にW.W.グリーナーが製作した6ボアライフルには、以下のような用途別の弾薬が用意されていました:

- 象・サイ用:硬化鉛弾

- バッファロー用:セミ硬化鉛弾

- ライオン用:カッパーチューブ・ホローポイント弾

初期の6ボアは大型のマズルローダー式散弾銃として、水鳥猟に使用されていました。その後、アフリカやインドにおける危険な大型獣の狩猟に対応するため、スラッグ弾が用いられるようになります。

1850年代には象牙取引の拡大に伴い、アフリカおよびインドでの需要が高まり、特にライフル型6ボアが人気を博しました。しかし、より大口径の4ボアや2ボアの登場により次第にその地位は低下し、1880年代には象猟には8ボアがより実用的とされるようになります。

最終的に、1898年にニトロ・エクスプレス弾が登場すると、6ボアは完全に廃れていきました。

象ハンターのシガーも、重い6ボアのマズルローダーを使用していました。

シガー(Cigar)は19世紀アフリカの著名な象ハンターです。

現代でも使用されている6ボア・ショットガン

KS-23は旧ソ連で開発された特殊用途のショットガンで、銃身にライフリング(施条)が施されているため、ロシア軍の分類上では「カービン(短銃身ライフル)」として正式に扱われています。名称の「KS」は「Karabin Spetsialniy(特殊カービン)」の略称です。

口径は23mmで、英米式換算では6ゲージ強、欧州式では約4ゲージに相当し、現代において使用されるショットガンとしては最大級の口径を誇ります。

KS-23は1970年代、ソ連内務省(MVD)の要請により、刑務所内の暴動鎮圧を目的として開発されました。設計・製造はツニートチマシュ(TsNIITochMash)が担当し、航空機機関砲用として製造された23mm銃身の不合格品を切断・再加工して流用することで、コストと資材の効率化が図られました。

1980年代半ばにはMVD部隊に正式配備され、1990年代には屋内での運用を想定した改良型が試作されました。代表的な派生型には以下のものがあります:

- KS-23M:短銃身化と軽量化を施したモデル

- KS-23K:折りたたみ式ストックを備え、携行性を向上させたモデル

これらの改良型は、都市部での治安維持や特殊作戦における使用を念頭に置いて設計されています。

KS-23は多種多様な弾薬を使用可能です。

銃口に擲弾発射器(36mm、82mm)を装着でき、より強力な催涙弾の発射も可能です。

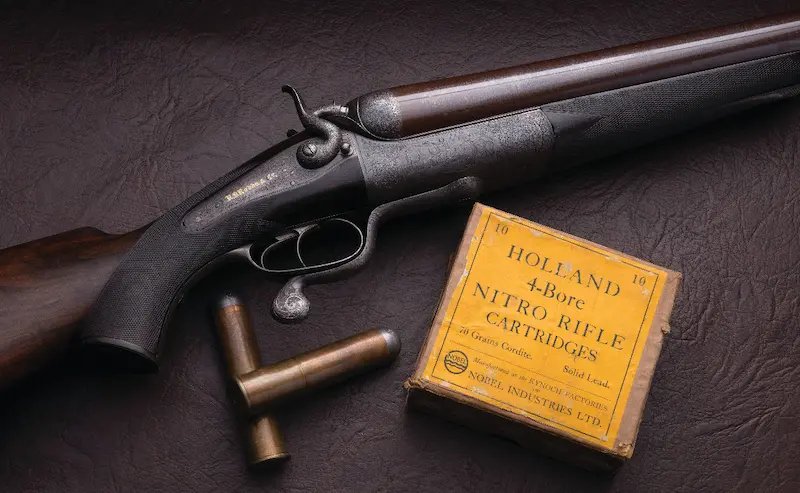

4ボア(19世紀中頃以降)

4ボアの公称口径は約26.7mmとされていますが、実際には23.7〜24.3mmの銃身が多く確認されており、カスタム製造の影響もあって、現代の基準では「5ボア」に近い寸法となる場合もあります。

4ボアは19世紀のアフリカおよびインドにおいて、象・バッファロー・サイなどの危険な大型獣を対象とした代表的な大口径黒色火薬ライフル弾として使用されました。当初はスムースボア(無施条)銃身が主流でしたが、後にライフリング(施条)付きの銃身や金属製薬莢に対応した後装式モデルも登場しています。

20世紀初頭には、ニトロ・エクスプレス系の小口径高速弾が登場し、より軽量かつ高性能なライフルが普及したことで、4ボアは次第に狩猟用途から姿を消していきました。

2ボア(19世紀中頃以降)

2ボアライフルは巨大なサイズと威力で知られていますが、その実態は伝説的要素が多く、手持ちの猟銃としての歴史的な実用例は確認されていません。

19世紀に使用されなかった2ボアライフルは、現代ではカスタムガンとして存在します。

2ボアの口径は約33.7mm(1.326インチ)で、約227g(8オンス、3,500グレイン)の鉛弾を発射する設計でした。理論上は極めて大口径の火器に分類されます。

狩猟用途において、肩撃ち式の2ボアライフルが実際に使用された記録は存在していません。歴史的に確認されている最大級の実用狩猟銃は4ボアであり、2ボア相当の口径は主に水鳥猟用のパントガンに見られるのみで、ライフルとしての運用例はありません。

現代では、展示用や娯楽目的で一部のガンスミスが2ボアライフルを製作した例があるものの、実用性は極めて限定的です。

イギリスの探検家サミュエル・ベイカーが使用したライフルは一部で「2ボア」とされることがありますが、実際には「3ボア」であったとする説が有力です。現存する記録において、当時実際に使用された2ボアライフルの確証は得られていません。

パントガン(punt gun)とは、19世紀から20世紀初頭にかけて商業的に大量の水鳥を捕獲するために使われた超大型ショットガンです。肩撃ちや単独での持ち運びが不可能なほど大型で、小型ボート(パント)に固定して使用します。

口径は2インチ(約51mm)を超えるものもあり、一度の発射で1ポンド(約0.45kg)以上の散弾を撃ち出し、50羽以上の水鳥を仕留めることができました。発射の反動でボートが後退するほど威力が強く、照準はボートの位置を変えることで調整しました。

多くは前装式で、フリントロックやパーカッション式が用いられましたが、1890年代にはホーランド&ホーランドが後装式や規格化された弾薬を使うモデルも製造しました。二連式や8ゲージ相当の小型モデルも存在します。

アメリカでは乱獲によって水鳥資源が減少し、1860年代には多くの州で禁止され、1900年のレーシー法や1918年の連邦法により商業狩猟は完全に違法となりました。イギリスでは現在も使用例がわずかにあり、銃身径や装弾量に制限があります。

サー・サミュエル・ホワイト・ベイカー / Sir Samuel White Baker(1821–1893)はイギリスの探検家、将校、博物学者、猟師、作家、奴隷制度廃止運動家です。

ナイル川上流域やアフリカ内陸部を探検し、ヨーロッパ人として初めてアルバート湖を訪れた人物として知られています。エジプトの依頼を受けて奴隷貿易撲滅のための軍事遠征を指揮し、エクアトリア州総督を務めました。

ハンターとしては世界各地で狩猟を行い、セイロン(現スリランカ)やアフリカでの象・イノシシ・大型獣の狩りで有名です。

自身の最初の象用ライフルとして6ボアのパーカッション式ライフルを使用しました(1840年製、銃身36インチ、重量約9.5kg)。

世界最大級の猟銃である「2ボア(事実上の3ボア)」や「4ボア」ライフルを使用した数少ない人物であり、著書「Wild Beasts and Their Ways」は狩猟と銃器に関する重要な記録となっています。

工業用8ボア(20世紀初頭以降)

MASTERBLASTER 8-GAUGE INDUSTRIAL GUN 画像出典:remington.com

現代の8ボア(8ゲージ)ショットガンは、鉱山、セメント、製鉄といった重工業分野において、堆積物や障害物の破砕・除去を目的とした特殊工具として使用されています。これらの現場では、採掘設備や処理装置の内部に発生する詰まりや固結物を、安全な距離から効率的に処理する必要があり、8ボアショットガンはその高い破壊力を活かして、稼働中の設備にも対応可能な手段として重宝されています。

鉱山や採石場では、岩の張り出し部分を崩す作業や、サイロ・シュート内部の詰まりの除去に用いられ、セメント産業でも同様の用途で活用されています。製鉄分野では、ボイラーチューブの清掃や炉内部に蓄積したスラグ(溶融残渣)の除去、頑固な堆積物の破砕などに使用されており、いずれの用途でも人員が危険区域に立ち入ることなく作業を行えるという安全面での利点があります。

これらの産業用8ボアショットガンには、騒音を低減するサプレッサーや、角度調整が可能な車輪付きマウントが装備されている機種も存在し、精密な照準と安定した操作性を実現しています。使用される弾薬は、スラッグ弾などの専用設計によるもので、破砕対象を効果的に分解しつつ、周囲の設備や作業員に危険を及ぼさないよう配慮されています。銃本体は非常に重量があるため、手持ちでの使用は行われず、据え置き型の台座や三脚に固定して運用されるのが一般的です。

2~8ボアの比較

以下は、歴史的に使用された主なボア(口径)と、その理論値・実測値、用途および特徴を整理した一覧です。

| ボア | 銃身内径 (理論 / 実測) | 主な用途 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 2ボア | 33.7mm | パントガン | 肩に当てて撃つことはない |

| 4ボア | 26.7mm(公称) 23.7~24.3mm(実測) | 大型獣狩猟 | 象牙猟やアフリカでの狩猟に使用 |

| 6ボア | 23.3mm(公称) 22~23mm(実測) | 大型獣狩猟 | 4ボア登場で衰退 |

| 8ボア | 21.2mm(公称) 21mm前後(実測) | 大型獣狩猟 水鳥狩猟 工業用 | 反動と威力のバランスが良い |

歴史と技術の変遷

4ボア・ライフルは、アフリカで遭遇するゾウやサイといった危険な大型獣に対して、従来のマスケット銃では威力不足だったことが開発の契機となります。

前装式・滑腔銃の時代(~1860年代)

初期の4ボアは、スムースボアの前装銃で、超大型の散弾銃に近いものでした。

弾丸は主に丸い鉛の球が使用されました。

しかし、大物猟の経験から、ハンターたちは獲物を確実に仕留めるために、より大きな口径と強力な装薬を求めました。

ライフリングと円錐弾の登場(1860年代~)

1860年頃になると、銃身にライフリングが施されるようになり、空気抵抗の少ない円錐弾が使用可能になりました。これにより、弾丸の重量と貫通力が飛躍的に向上しました。

しかし、危険な獣との遭遇は約40~50m以内の近距離が多かったため、スムースボアの銃も依然として人気がありました。

スムースボアの銃はライフリングがないため過度な高圧が発生せず、その分だけ装薬量を増やすことができ、結果としてより高い初速を得られたのです。

後装式と金属薬莢(1870年代~)

19世紀中頃には、ブリーチローダー(後装式銃)へと移行し、信頼性と連射性が向上しました。

これにより、より重い金属薬莢式の弾薬も使用可能となり、その性能はピークを迎えました。

W.W.グリーナーのような名門銃器メーカーがこの時代の4ボアを手がけ、探検家や象牙猟師たちの信頼を得ました。

驚異の性能と凄まじい反動

4ボア・ライフルの性能は、一般的な銃器とは比較にならないほど規格外でした。

ドラム(dram)とは、黒色火薬の装薬量を表す伝統的な重量単位で、1ドラムは約27.3グレイン(約1.77グラム)です。もともとは前装銃や散弾銃の黒色火薬量を示すために使われていました。

現代の無煙火薬に置き換わった後も、「ドラム換算(dram equivalent)」という表現で、従来の黒色火薬の装薬量に相当する威力を示す指標として使われています。

たとえば「3ドラム換算」とは、黒色火薬3ドラム分のエネルギーに相当する威力の散弾であることを意味します。

反動エネルギー(リコイルエナジー)は200ft-lbf(約270ジュール)を超え、不用意に撃てば鎖骨骨折や脳震盪、転倒などの重傷を負う危険がありました。

銃自体の重量は約7〜10kgありましたが、熟練のハンターでも反動を完全に制御するのは困難で、独自の構え方を習得する必要がありました。

探検家のサー・サミュエル・ホワイト・ベイカーは、自身の銃について「反動はすさまじく、嵐の中の風見鶏のようにぐるぐると回った」と語っています。

衰退とコレクターズアイテムへ

4ボア・ライフルの時代は、1890年代に終わりを迎えます。

無煙火薬の登場により、.577ニトロ・エクスプレスのような小口径で軽量な銃でも、同等以上の貫通力と扱いやすい反動を実現できるようになったためです。

巨大で重く、装填が遅い4ボアは次第に姿を消していきました。

現在、4ボア・ライフルは非常に希少で高額なコレクターズアイテムとなっています。

.577ニトロ・エクスプレス(.577 Nitro Express / 14.9×94mmR)は、象をはじめとする危険な大型獣の狩猟を目的として開発された大口径ライフル弾であり、主にシングルショットまたはダブルライフルで使用されました。アフリカでのビッグゲーム・ハンティングや、インドにおけるシカール(王侯貴族による狩猟)の黄金期を象徴する弾薬として知られています。

画像出典:The original uploader was Olegvolk at English Wikipedia., CC BY 2.5, via Wikimedia Commons

この弾薬は、黒色火薬時代の.577ブラックパウダー・エクスプレスを基に、無煙火薬であるコルダイトを装薬として再設計されたもので、弾薬全長には2+3/4インチ、3インチ、3+1/4インチの3種類が存在します。なかでも3インチ仕様は、750グレイン(約48.6g)の弾丸を2,050フィート毎秒(約620m/s)で発射する性能を持ち、象猟用の標準弾として広く普及しました。

1898年に.450ニトロ・エクスプレスが成功を収めたことを契機に開発され、20世紀初頭には広範に使用されましたが、やがて安価で信頼性の高いボルトアクション式ライフルの普及により、次第にその役割を終えていきます。それでも現在に至るまで、一部の高級銃器メーカーによって製造が継続されており、クラシックな大口径ライフルの象徴として根強い人気を保っています。

また、第一次世界大戦中には、ドイツ軍狙撃兵が使用した防弾鋼板に対抗するため、イギリス軍が少数の.577ニトロ・エクスプレスライフルを導入し、その高い貫通力を実戦で発揮しました。

この弾薬の威力は極めて大きく、発射時には強烈な反動を伴うため、13ポンド(約6kg)以上の重量を持つ銃でなければ制御が困難とされます。実際の狩猟では、ハンター自身が小口径のライフルを携行し、従者がこの重い大口径銃を持ち運ぶという運用が一般的でした。

著名な使用者としては、象を1,600頭近く仕留めたジェームズ・サザーランドを筆頭に、ジョン・テイラー、ジョン・ハンター、ピート・ピアソンといった名ハンターたちが知られています。また、作家アーネスト・ヘミングウェイもこの銃を所有していたことが記録されています。

記事内の専門用語一覧