ホローポイント弾は、高いストッピングパワーから自衛・警察用途で広く使われています。しかし一方で、「ジャムを起こしやすい」という話を聞いたことがあるかもしれません。

結論から言えば、旧型銃では起きやすかった問題ですが、現代の銃器では大きく改善されています。

ただし、弾頭形状の特性上、FMJ弾に比べると給弾時の引っ掛かりリスクは存在します。

なぜJHP弾はフルメタルジャケット弾(FMJ)に比べて給弾の信頼性が劣ると言われるのでしょうか?

この記事では、弾頭の構造や銃器の歴史から、その理由と対策を解説します。

ジャム(Jam)とは?

ジャムとは、銃の作動中に弾薬の装填や排出がうまくいかず、動作が停止してしまう故障全般を指す俗称です。本記事で主に扱うのは給弾不良です。

主な作動系トラブル

- 給弾不良(FTF): マガジンから薬室へ新しい弾薬が装填されない

- 排莢不良(FTE): 撃ち終えた薬きょうが薬室から排出されない

- ストーブパイプ: 薬きょうが排出口に挟まり、煙突状に突き出す

- ダブルフィード: 2発の弾薬が同時に薬室へ進入しようとする

弾薬不良に分類されるトラブル

- 弾詰まり(スクイブ): 弾頭が銃身内に残留する危険な状態

- 不発(Misfire): 撃針が雷管を叩いても発火しない

ホローポイント弾とFMJの違い

JHP弾の特徴

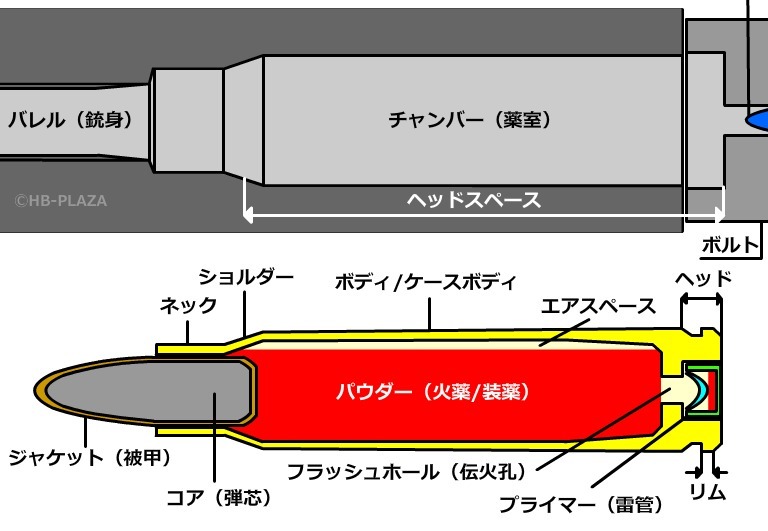

ホローポイント弾(JHP)は、弾頭先端に空洞を持つ設計が特徴です。この空洞によって、柔らかい目標に命中した際に拡張し、貫通を抑えてストッピングパワーを高めることが目的です。自衛・警察用途で多く採用されています。

この構造が給弾時の引っ掛かり要因になります。先端の空洞と平たい形状は、フィードランプや薬室入り口との接触面積を増やし、スムーズな装填を妨げる可能性があります。

FMJ弾の特徴

フルメタルジャケット弾(FMJ)は、鉛の弾芯全体が金属ジャケットで覆われており、形状は丸く滑らかです。貫通力に優れ、軍用として広く使われています。

この丸い形状が、給弾信頼性の高さにつながっています。先端が滑らかなため、フィードランプに沿って薬室へとスムーズに進入します。

JHP弾がジャムしやすい3つの理由

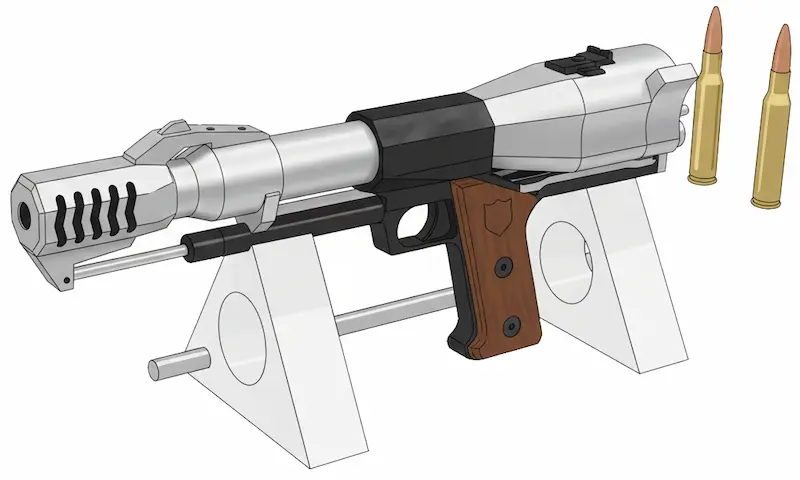

弾頭形状の違い【最大要因】

給弾不良の最大要因は弾頭形状です。JHP弾はFMJ弾に比べて先端が平たく、空洞がある分、給弾時にフィードランプや薬室(チャンバー)の入り口に引っかかりやすい傾向があります。

フィードランプとは、弾倉から銃身へ弾薬を送り込む際に、弾薬をスムーズに誘導するための坂道状の部品です。弾頭のノーズプロファイル(前面の曲線形状)が鋭くないモデルほど、この坂を登る際に抵抗が大きくなります。

旧型ピストルとの相性問題【問題が顕著化する条件】

弾頭形状の問題が顕著に現れるのが旧型設計の銃です。

ホローポイント弾は19世紀後半から利用されていましたが、当初は主にライフルやリボルバーで使用されていました。セミオートピストル向けとして普及し始めたのは1960年代、広く流行したのは1980年代以降です。

1911ピストルやワルサーP38のような初期の設計は、FMJ弾の使用を想定しており、JHP弾との相性が必ずしも良くありません。フィードランプの角度や幅がJHP弾の形状に最適化されていないため、給弾不良が起きやすくなります。

そのため、旧型の1911ピストルでJHP弾を運用する場合は、法規制や安全に配慮した上で、フィードランプの加工や給弾系統の調整が必要になる場合があります。

マガジンとの相性

給弾経路の起点であるマガジンのフィードリップ(弾薬を保持する上部の突起部分)の形状や状態も、JHP弾の給弾に影響します。リップの変形やスプリングの劣化は、特に平たい弾頭を持つJHP弾で給弾不良を引き起こしやすくなります。

現代のピストルはJHP弾前提設計

フィードランプの改良とJHP対応設計

Glock 30 Gen3

Glock 30 Gen3

グロック、S&W M&P、SIG P320などの現代的ピストルは、JHP弾を前提に設計されています。フィードランプの角度や幅が最適化され、幅広い弾頭形状を許容する設計が施されています。

これにより、JHP弾でも滑らかに薬室へ進入でき、給弾信頼性は旧型銃に比べて大幅に向上しています。

よくある誤解について

「ポリマーフレームの柔軟性が装填を補助する」という説がありますが、一般的には直接的な要因ではないとされています。ポリマーフレームは反動吸収には有効ですが、装填不良の防止効果はなく、むしろマガジンと銃身の位置関係にズレが生じるとジャムのリスクが高まる可能性があります。

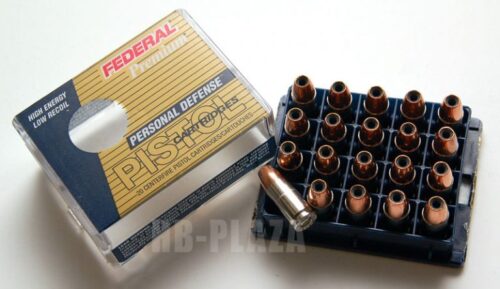

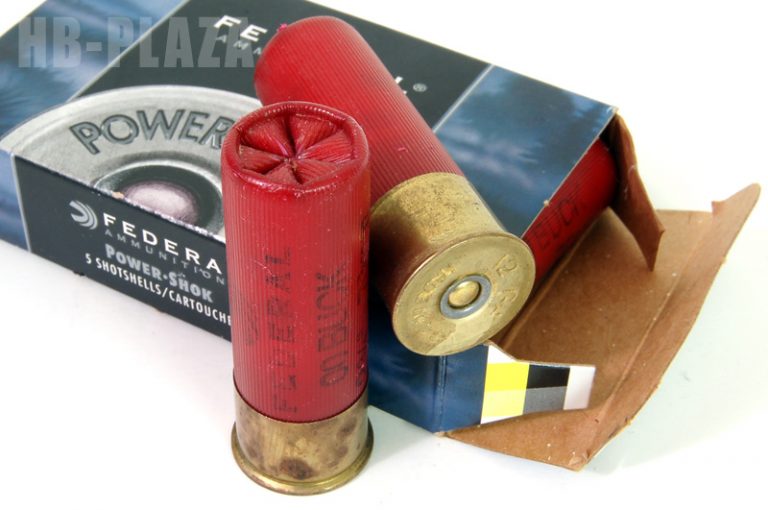

信頼性の高いJHP弾ブランド5選

デフェンス用途や法執行用途で使用されるJHP弾の中でも、以下の5種類は給弾性能に優れています。

| 弾薬名 | 給弾性の特徴 |

|---|---|

| フェデラル HST | ジャケット付き弾頭の高い剛性により、給弾時の弾頭変形が最小限に抑えられる設計。 |

| スピアー・ゴールドドット | ボンデッドコア構造により弾頭形状が安定し、フィードランプ接触時も変形しにくい。 |

| ウィンチェスター・レンジャーTシリーズ | 給弾を重視した弾頭ノーズプロファイルで、フィードランプへの引っ掛かりが少ない。 |

| ホーナディ・クリティカルデューティ | 特殊ポリマー充填により空洞部の形状が安定し、給弾角度のばらつきを低減。 |

| レミントン・ゴールデンセイバー | 1911系など旧型設計との相性を考慮した弾頭形状で、幅広い銃種で安定給弾。 |

実射テストの重要性

これらの弾薬は高い信頼性を持っていますが、同一のピストルでも相性の差が生じる場合があります。ディフェンス用途で使用する場合は、実際に使用する銃と組み合わせて50〜250発程度の実射テストを行うことが推奨されます。

この発数は、初期なじみの確認、マガジン全数での動作検証、異なる給弾角度(マガジン残弾数による影響)を検証できる最低限の発数として設定されています。

JHP弾の信頼性を高める4つの対策

ジャムのリスクを低減するために、以下の対策が有効です。

- フィードランプの研磨 – 経験あるガンスミスによる処理推奨

- 弾薬との相性確認 – 複数種類のJHPで動作確認

- マガジンの状態確認 – リップ変形やスプリング劣化に注意

- 信頼性の高いメーカー製弾薬の使用

JHP弾は目的に適した優れた弾種ですが、すべてのピストルで確実に作動するわけではありません。実射テストによる「銃と弾薬の相性確認」は必須です。

ジャムの発生頻度と予防

適切な条件下では、作動不良の発生頻度は極めて低くなります。現代の銃であれば、適切に整備・清掃され、品質の高い弾薬を使用している場合、報告される例では数千発に1回未満という低頻度に抑えられるとされることが多いです。

ただし、ジャムがゼロになるわけではありません。機械である以上、予期せぬトラブルは起こり得ます。

ジャムの主な原因

- 整備不足: 汚れや不適切な潤滑

- 弾薬の品質: 不良弾、古い弾薬、低品質な弾薬

- マガジンの劣化: スプリングの弱化やリップの損傷

- 操作ミス: 不適切なグリップや装填方法

- 環境条件: 砂塵、湿気、異物の混入

銃の種類による違い

- セミオートピストル: 機構が複雑で、反動利用による作動に依存するため、比較的ジャムが発生しやすい

- リボルバー: 構造が単純で、ジャムの発生が少ない

- 軍用小銃(AK-47など): 悪条件下でも高い信頼性を発揮

ジャムの多くは、銃そのものの欠陥ではなく、整備不足、弾薬不良、または操作ミスが原因です。

まとめ

ホローポイント弾は旧型銃で給弾不良が起きやすかったが、現代の銃器では大きく改善されています。

ジャムを起こしやすいと言われる主な理由は、弾頭先端の平たい形状と空洞構造にあり、これがフィードランプや薬室との接触で引っ掛かりを生じさせます。この問題は特に、FMJ弾を前提に設計された1911ピストルなどの旧型銃で顕著でした。

JHP弾を安全に使用するために以下が推奨されます。

- 信頼性の高いブランド(Federal HST、Speer Gold Dotなど)を選ぶ

- 実際に使う銃で50〜250発の実射テストを行う

- 定期的な整備とマガジンの状態確認を怠らない

旧型銃(1911など)でJHP弾を使用する場合は、フィードランプ加工や専用弾薬の選定が必要になる場合があります。

適切な弾薬選択とメンテナンスにより、JHP弾は自衛用途において信頼性の高い選択肢となります。