目次

日本とアメリカの警察組織の違いとは?

日本の警察は中央集権的な構造で、警察庁の指導のもとに各都道府県警察が存在します。銃器の選定も一元的に行われ、全国で同じモデルが採用されることが一般的です。

これに対し、アメリカの法執行機関は連邦、州、地方の各レベルで独立して機能しており、それぞれの機関が独自の判断で拳銃を選定します。

アメリカの法執行機関は、役割に応じて次のように分類されます。

- 連邦法執行機関: 全国規模のテロ対策や組織犯罪を担当(例: FBI)。

- 州法執行機関: 州全域の法執行を担当し、高速道路パトロールや広域事件を扱う(例: 州警察)。

- 地方法執行機関: 市警察や郡保安官事務所が該当し、地域密着型の活動を行う。

- 特殊管轄警察: 公園や大学キャンパスなど特定施設を管轄する。

日本では、警察の捜査は検察の指導を受けることが多く、捜査権限が制限されています。一方、アメリカでは各法執行機関が独立して捜査を行い、自らの判断で捜査を進めることが可能です。

この独立性の強い環境が、銃器の選定にも影響を及ぼしています。例えば、日本の警察は全国で統一された拳銃を使用されることが多いですが、アメリカでは同じ都市内でも機関ごとに異なるモデルが採用されることがあります。

イメージとしては、日本の警視庁で「新宿警察署がGlockを採用し、渋谷警察署がH&Kを採用する」といった状況が実際に起きているのがアメリカの法執行機関の特徴です。

銃を選ぶ基準

グロック23(.40S&W)

グロック23(.40S&W)

法執行機関が銃を選定する際には、「信頼性」「耐久性」「操作性」「弾薬の互換性」「訓練との整合性」など、さまざまな要素を総合的に考慮する必要があります。

- 信頼性と耐久性:

- 過酷な環境やストレス状況下でも安定して作動することが求められます。そのため、多くの法執行機関で使用実績のある、信頼性の高いモデルを選ぶのが理想です。未テストの設計や問題のあるデザインは避ける必要があり、耐久テストを実施し、故障率の低いモデルが選定されます。

- 口径と弾薬の互換性:

- 9mmや.40 S&Wなどの一般的な口径が推奨されます。これらはストッピングパワー(対象を無力化する能力)と反動のバランスが良いと同時に、広く流通しているため、弾薬供給の面でも優れています。(弾薬の標準化により、物流の簡素化とコスト削減が可能になります)

- 人間工学とカスタマイズ性:

- 不特定多数の警察官の手のサイズに対応できるよう、調整可能なグリップや交換可能なフレームインサートが備わっている銃が理想です。また、利き手を問わず操作できるアンビ対応(左右両用)設計が望ましいです。

- 精度とストッピングパワー:

- 通常の交戦距離(約7~25ヤード/約6~23メートル)で一貫した精度を発揮し、脅威を効果的に制圧できるだけのストッピングパワーを持つことが重要です。これは、銃身長や弾薬の特性などによって決まります。

- 安全機能の充実:

- トリガーセーフティやドロップセーフティなど、暴発や誤射を防ぐ安全機能が求められます。近年ではスマートガン技術の導入も議論されていますが、信頼性と即応性の観点から慎重に判断されます。また、誤射リスクを低くする目的から従来よりトリガープルを重くした特注モデルが採用されることもあります。

- 実績と証明されたデザイン:

- 法執行機関の運用環境において実績があり、長期間のフィールドテストを必要としないモデルが望ましいとされます。新しく銃を採用する際、法執行機関は他の実績のある法執行機関の選定方法を参考にすることで、信頼性の高い銃を効率的に選ぶことができます。

- メンテナンスとコスト効率:

- 部品交換やクリーニングが容易であることが求められます。また、部品が広く流通している標準化されたモデルを選定することで、修理コストを削減し、ダウンタイム(稼働不可な状態)を最小限に抑えることが可能です。

- オプション装備:

- 銃本体だけでなく、ホルスター、マガジン、修理用パーツなどのオプション装備も重要です。これらの供給で、長期運用を支えます。

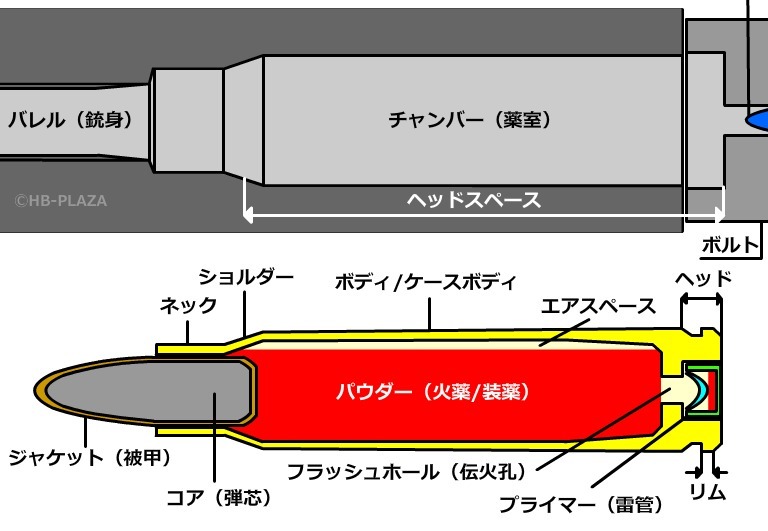

弾薬を選ぶ基準

法執行機関が弾薬を選ぶ際、様々な基準があります。

- 性能:

- FBIの弾道試験※の条件を満たすか、それを超える性能を持つ必要があります。この試験では、「貫通力」「拡張性」「さまざまな障害物を貫通後の効果」を評価します。

- 貫通深度:

- 理想的な貫通深度は、バリスティックゼラチンで12~18インチの範囲とされ、効果的でありながら過剰な貫通力による流れ弾で生じる二次被害リスクを最小限に抑えることが求められます。

- 信頼性:

- さまざまな銃器や環境条件下でも安定して機能する必要があります。使用される銃と弾薬には相性があるため、採用銃で使用した際に問題なく作動する信頼性が求められます。

- 機関のニーズ:

- 各警察署や部門は、自分たちの特定の作戦要件や方針に基づいて弾薬を選定します。機関の運営に必要な弾薬の特性を正確に把握することが求められ、例えば、動物を射殺する必要がある場合には、相応の弾薬が選択されます。

- ポリシーの確認:

- 新しい弾薬を購入する前に、機関のポリシーを確認されます。例えば、すべての口径に同じブランドを使用するか、勤務中・勤務外の弾薬使用に関する方針を含めて、訓練のスケジュールを明確します。

- コスト:

- 予算制約が弾薬選定に影響することが多く、多くの機関は一定の価格帯内で最も優れた性能を持つ弾薬を選びます。

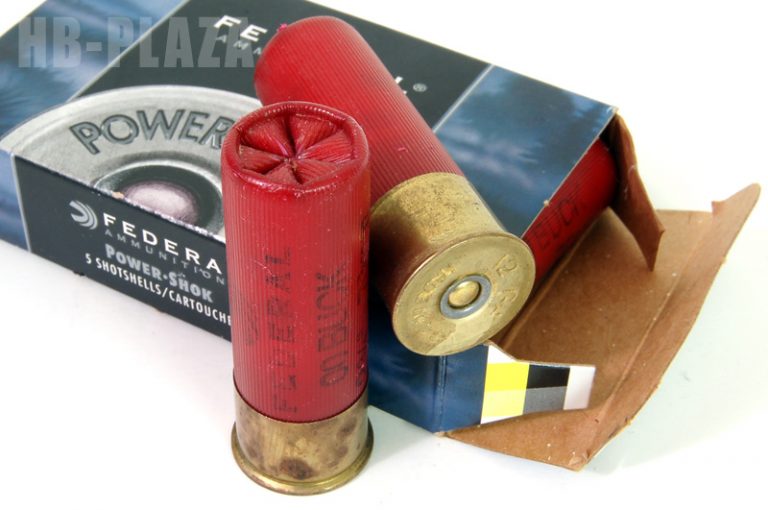

- 口径:

- 現在では9mm弾が多くの機関で主流となっていますが、.40 S&W、.45 ACP、.357 SIGなどの弾薬を使用しているところもあります。

- 実射テスト:

- 実際に射撃を行い、弾薬がどれだけ性能を発揮するかを確認します。数十発ではなく、数千発のテストを行うことで、実際の使用条件下でのパフォーマンスを確認できます。

- 夜間実射テスト:

- 夜間に発射した際のマズルフラッシュ(発射炎)が視界を奪い問題になることがあります。特に建物内での捜索など、夜間勤務を行う警官にとって、夜間の発光量が少ない弾薬を選ぶことが重視されます。例えば、アンチモン酸ナトリウムはマズルフラッシュ抑制剤として使用され、火薬に最大5%の重量で加えられることがあります。

- 政治的要素:

- 弾薬選定には、政治的な要素が影響する場合もあります。例えば、特定のメーカーとの契約がある場合や、州内での経済的な影響などを調査し、選定に反映させます。

- スコアリングシステム:

- FBIは500点満点のスコアリングシステムを使用して弾薬の性能を評価しており、得点が高いほどその弾薬が適しているとされます。

「なぜ9mmが選ばれるのか?」という疑問については、以下の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

9mm弾と45ACP弾の違いとは? 45口径と比較して徹底解説!

この記事の要約: 9mm弾と.45ACP弾の歴史・開発背景を紹介し、軍や警察での採用経緯を解説。 弾速・反動・命中率・貫通力・価格・装弾数などを比較し、それぞれの長所と...

※FBIの弾道試験については、以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい

ホローポイント弾とは?仕組み、種類、威力を徹底解説【最新版】

この記事の要約: ホローポイント弾は先端に空洞を持ち、着弾時に拡張して大きなダメージを与える構造を持つ。 種類にはホローポイント弾、ジャケッテッド・ホローポイ...

法執行機関で9mm弾が採用されている理由を以下の記事で解説しています。

あわせて読みたい

9mmと.40S&W、結局どっちが強い? FBIが選んだ“答え”とは

この記事の要約: 1986年のFBIマイアミ銃撃戦を契機に10mm→.40S&Wが採用されたが、反動の強さや扱いにくさが問題化。 弾頭技術の進歩により現代の9mmは.40S&Wと...

銃のカスタマイズ

自分が携帯するピストルにサプレッサーとストックを装着したいと思っても、それは一般的に許可されません。

銃のカスタマイズは、安全性と法的責任の観点から規制されています。

多くの場合、カスタマイズには事前の承認が必要とされています。

以下はその一例です。(SWATなどの特殊部隊は例外)

| 許可 | 禁止 |

|---|

| グリップの調整 | 発射機構の変更 |

| 照準器の交換 | サプレッサーの装着 |

| その他、基本的な操作性に関わる改造 | その他、基本性能に影響を与える改造 |

メンテナンスとコスト

維持費用は重要な検討事項です。

定期的な部品交換や修理にかかるコストは、限られた予算内での運用に大きく影響します。

そのため、選定される銃は耐久性が高く、メンテナンスが容易で維持費が低く抑えられるモデルが好まれます。

弾薬に関しては、一般的に.40S&W弾や.45ACP弾は高価なため、より経済的で安価な9mm弾が好まれる傾向があります。

アーマラーとは?

メンテナンスについては、一部の法執行機関でアーマラーサービス(Armorer services)を受けることができます。

アーマラーとは、専属のガンスミスであり、銃の維持管理を担当する専門職です。

機関によっては内部にアーマラーを雇用しています。

在籍していない場合は、外部の認定ガンスミスへ整備を依頼するケースもあります。

アーマラーの主な役割は多岐にわたります。

- 銃器の点検や診断、整備、修理を行い、常に適切な状態を保つ。

- 武器や弾薬、関連装備の在庫を管理し、発注や記録、保管を担当。

- 連邦、州、地方自治体の法令や規則を確認し、安全管理と法令遵守を徹底。

- 射撃訓練の指導や、銃器に関する各種認定資格の維持を支援。

- 新型銃器や弾薬を評価し、導入の可否を検討。

- 許可された範囲で、特殊用途に合わせた銃器の改造を行う。

- 修理やメンテナンスの履歴を記録し、管理体制を維持。

- 一部の機関では、射撃場の維持管理も担当。

- 銃器の貸出や返却の仕組みを整え、運用を管理。

- 最新の武器や整備技術を調査し、機関のニーズに合った装備の導入にも関与。

サポート体制

銃の選定では、メーカーのサポート体制が長期運用の重要な要素となります。

具体的には、「技術サポート」「迅速な修理対応」「部品の安定供給」に加え、「定期的な訓練指導」や「最新技術情報の提供」が求められます。

警察が採用する銃は数十年にわたって使用されることも珍しくありません。

そのため、「メーカーの財務安定性」「事業継続性」「長期間にわたる部品供給の確実性」が不可欠です。

また、社会情勢の変化や新たな脅威に対応できるよう、継続的な性能改善や技術開発能力も、信頼性と実用性を重視する警察の銃器選定における重要な基準となっています。

性能だけが評価対象ではない事例

FBIのSWATおよびHRT(人質救出チーム)は、1998年にカスタム仕様の高精度な1911ピストルを採用しました。

その開発過程で、メーカー側の体制に問題が生じた経緯があります。

FBIとの契約を獲得したレス ベア社(Les Baer)は、既存フレームに各種カスタムパーツを組み込み、レス ベアSRP(スウィフト レスポンス ピストル)を開発しました。

この銃は、パラ オーディナンスP14 45のフレームを使用した装弾数14発のダブルスタックピストルです。

しかし、製造コスト削減を目的とした仕様変更により、耐久性と精度に悪影響が出ました。

採用されたマガジンの不具合が頻発し、給弾が不安定になるなど、実戦運用に耐えない状態となります。

さらに、主要な設計と試作を担当していた技術者のマット ギッシュ氏(Matt Gish)が独立し、自身の工房を立ち上げました。

この出来事により、レス ベア側のサポート体制は大きく低下します。

結果として、契約数250丁に対し、実際の納品数は75丁にとどまり、契約は打ち切られました。

FBIは仕様を全面的に見直します。

その上で、シングルスタックマガジンを採用する新型ピストルの入札を実施しました。

最終的に契約を獲得したのはスプリングフィールド アーモリー社(Springfield Armory)です。

同社は、年間500丁規模の生産能力、長期的な部品供給、安定した保証体制を提示していました。

ただし、スプリングフィールドでも大量生産時の品質の均一性に課題が発生します。

納品後に調整や修正が必要となり、レス ベアSRPの調整を担当していた技術者スティーブ ナストフ氏(Steve Nastoff)が再び作業に関与する状況となりました。

この事例から分かるように、法執行機関が銃を選定する際は、性能だけが評価対象ではありません。

生産能力やサポート体制も、同等以上に重要な要素です。

メーカーの財務基盤、技術力、部品供給能力が不十分な場合、高性能な銃であっても運用に支障をきたす可能性があります。

標準化された銃を使用する理由

法執行機関において、職務に使用する銃のモデルを決めておく必要があります。

例えば、警察官が発砲し裁判になった場合、「なぜその銃を使ったのか?」「その銃は適切だったのか?」と問われることがあります。

これに対して、「容疑者を確実に仕留めるためにデザートイーグルを選びました」と返答すると、「必要以上の武器を使用した」として、過剰防衛を疑われます。

または、「この銃のほうが好きだから使いました」と返答すると、「公務としての適切な判断ではなく、個人の好みで選んだ」と受け取られ、裁判が不利になります。

訴えられたときに警察官を守るには、責任の所在が「警察官」ではなく「法執行機関」にある必要があります。そのため、どの銃を所持して良いかをあらかじめ決めておかなければなりません。

また、事件現場や裁判では誰がどの銃を使用したかを整理し、証拠として残す必要があります。

標準化された銃を使用すれば使用弾薬や性能が決まっているため、調査や裁判での証拠として扱いやすくなります。

- 組織が認定した標準装備を使用することで、法的な正当性が確保されます。

- 万が一、訴訟が発生した場合でも、説明や弁護を行いやすくなります。

- 装備に関する責任の所在が明確になります。

- 事件発生後に、証拠を整理しやすくなります。

法執行機関では支給される銃以外に、警察官の好みの銃に変更することも可能な場合がありますが、その場合も各機関が決めた「許可銃リスト」のなかから選ぶルールが採用されています。

個人所有の銃の使用は許可される?

警察署や各法執行機関によっては、個人所有の銃の使用を認めている場合があります。ただし、多くの機関では一定の条件を満たすことが求められます。

- 事前に機関から承認を受ける必要がある。

- 機関が定めた規定に適合する口径とモデルであることが条件。

- 機関によって認可されたメーカーの製品であることが求められる。

- 適切に使用できることを確認するため、資格試験に合格する必要がある。

例えば「当署では9mmまたは.40S&W口径で、指定されたリストに含まれるモデルに限り携行を許可する」といった運用が行われています。

まとめ

- 歴史的背景:

- 1980年代後半までは、アメリカの警察は主にリボルバー(.38スペシャルや.357マグナム)を使用していました。しかし、1980~1990年代に大容量のハイキャパシティーマガジンが備わったセミオートピストルが普及し、リボルバーからセミオートピストルへの移行が進みました。

- 近代化のきっかけ:

- ノルコ銃撃事件(1980年)、FBIマイアミ銃撃事件(1986年)、ノースハリウッド銃撃事件(1997年)などの事件が、法執行機関における装備近代化を促しました。

- 現在の採用銃器:

- 現在、アメリカの法執行機関では、Glock、S&W、H&Kなどの有名メーカーの9mm弾や.40S&W弾が多く使用されています。

- ハンドガンの選定基準:

- 信頼性: 最も重要で、確実に作動することが求められます。

- 堅牢性: 日常的な訓練や実戦に耐える耐久性が必要です。

- 精度と操作性: 即応性が求められます。

- 装弾数: 危険な状況に対応できるよう、装弾数が重視されます。

- 重量バランス: 長時間携行しても負担にならないバランスが求められます。

- 人間工学設計: 手の大きさに関係なく、確実にグリップできる設計が求められます。

- 弾薬の選定基準:

- ストッピングパワー: 対象を無力化する能力が重要です。

- 命中精度: 正確な射撃が求められます。

- 反動のコントロール: 連射時の反動を制御しやすいことが重視されます。

- 9mm弾: ストッピングパワー、命中精度、反動のバランスが良く、流通量が多く調達が容易で安定した価格であるため、広く採用されています。

- 標準化と個人の選択:

- 標準化: 組織の効率性と安全性を高めるために、標準化された銃と弾薬が支給されます。これにより、トレーニングの統一やメンテナンスの効率化、緊急時の対応力が向上します。

- 個人の選択: 承認された銃器の中から個人の体格やスキルに合わせて選択することが許可される場合があります。また、バックアップガン携帯や非番時に小型拳銃の使用が認められることもあります。

- 銃のカスタマイズ:

- 規制: 銃器のカスタマイズは安全性と法的責任の観点から規制されています。多くの場合、事前の承認が必要です。

- 許可されるカスタマイズ: グリップ調整や照準器の交換は許可されることがありますが、発射機構の変更やサプレッサーの装着は禁止されています。

- メンテナンスとコスト:

- 定期的な部品交換や修理コストが考慮され、耐久性が高くメンテナンスが容易で、維持費の低いモデルが好まれます。

- 弾薬としては、.40S&W弾や.45ACP弾よりも経済的な9mm弾が選ばれます。

- 一部の法執行機関では、アーマラー(銃器整備士)が保守や修理、在庫管理、訓練、装備評価などを行います。

- メーカーのサポート体制:

- 長期運用において、技術サポートや迅速な修理対応、部品の安定供給が重要視されます。

- メーカーの財務安定性や事業継続性、長期的な部品供給の確実性が不可欠です。

- 警察組織の違い:

- 日本の警察機構は中央集権的ですが、アメリカでは州ごとに独立した警察機関が存在し、連邦、州、地方の各機関がそれぞれ独立して機能しています。これにより、銃器の選定にも各機関の特性が反映されています。

- 標準化された銃を使用する理由:

- 訴訟時に銃の使用が正当であったことを証明するため。

- 事件現場や裁判で使用された銃の特定を容易にするため標準化が必要です。

あわせて読みたい

日本の警察はどんな銃を使っている? 現役モデルから特殊装備まで徹底解説

この記事の要約: 日本警察は任務や部隊に応じてリボルバー、セミオートピストル、特殊銃を使い分けている。 一般警察官は主にS&WサクラM360JやニューナンブM60を使...

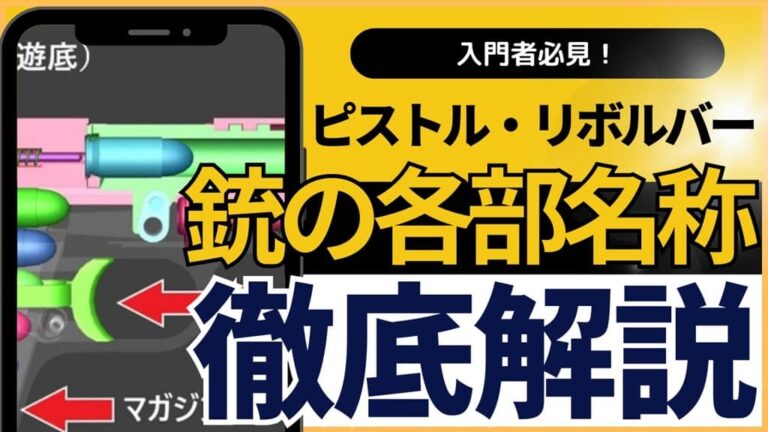

用語集

- ショートリコイル:銃の発射時に、銃身とスライドが短い距離を同時に後退し、その後に銃身が停止してスライドだけが後退を続ける作動方式。反動を利用して次弾の装填を行う構造。

- ストライカー方式:ハンマーを使わず、内部のバネで圧縮されたストライカー(撃針)を解放して撃発する方式。部品が少なくシンプルな構造で、軽量化や小型化が容易な設計。

- ロックドブリーチ:発射時の高圧ガスに耐えるため、スライドと銃身を一時的にロックし、圧力低下後にロックを解除する機構。これにより強力な弾薬に対応可能。

- ボアアクシス(銃身軸):銃身の中心線のこと。ボアアクシスが低いほど、反動制御が容易になり、速射性が向上する。

- ティルトバレル:銃身が上下に傾くことで、反動を吸収し、作動する機構。

- ローテイティングバレル:銃身が回転することで、反動を吸収し、作動する機構。

- ストライカーファイア:撃針を内蔵したスライドが後退することでコッキングされ、トリガーを引くことで撃針が解放される撃発機構。

- DA/SAトリガー:ダブルアクションとシングルアクションを切り替えられるトリガー。ダブルアクションは、トリガーを引くことでハンマーがコックされ、発射される。シングルアクションは、ハンマーがコックされた状態でトリガーを引くことで発射される。

- DAOトリガー:ダブルアクションオンリーのトリガー。常にダブルアクションで発射されるため、誤射のリスクが低い。

- DAKトリガー:Double Action Kellermanの略。ダブルアクションオンリーのトリガーの一種で、トリガープルが軽く、滑らかなのが特徴。

- LEMトリガー:Law Enforcement Modificationの略。H&K社が開発した独自のトリガーシステムで、ダブルアクションとシングルアクションの利点を兼ね備えている。

- グリップセーフティ:グリップを握り込まないとトリガーが引けない安全装置。

- スライドストップ:弾倉が空になった際にスライドを後退位置で保持する機構。

- デコッキングレバー:コックされたハンマーを安全に解除するレバー。

- セレーション:スライドなどにある滑り止めの溝。

- マズルジャンプ:発射時の反動で銃口が跳ね上がる現象。

- .40S&W弾:10mmオート弾をベースに開発された、比較的新しい弾薬。9mmパラベラム弾よりもストッピングパワーが高い。

- .45ACP弾:アメリカ軍が制式採用していた弾薬。ストッピングパワーが高いことで知られる。

- 9mmパラベラム弾:世界中で広く使用されている弾薬。反動が少なく、コントロールしやすい。

- .357SIG弾:.40S&W弾の薬莢を絞って9mm弾頭を装着した弾薬。9mm弾よりも高威力。

- 10mmオート弾:強力なストッピングパワーを持つ弾薬。反動も大きい。

- 5.7x28mm弾:FNハースタル社が開発した弾薬。小型軽量で、貫通力に優れる。

- ストッピングパワー(制止力):弾丸が目標に命中した際に、目標の動きを止める能力。

- アーマーピアシング弾(徹甲弾):防弾チョッキなどを貫通する能力を持つ弾薬。

- サプレッサー:発射音を低減させる装置。

- スレッドバレル(ネジ切りバレル):サプレッサーなどのアクセサリーを取り付けるためのネジが切られた銃身。

- ポーテッドバレル(ポート付きバレル):銃身に穴を開けることで、反動を低減させる銃身。

- MOS(モジュラーオプティックシステム):ドットサイトなどの光学照準器を取り付けるためのシステム。

- ユニバーサルGlockレール:Glock社が開発した、アクセサリーを取り付けるためのレール。

- ピカティニーレール:各種アクセサリーを装着するためのレール。

- ドットサイト:光の点を目標に重ねて照準する照準器。

- トリチウムサイト:トリチウムという放射性物質を利用した自己発光型の照準器。

- グリップ:銃を保持するための部分。

- フレーム:銃の主要な部品を保持する構造体。

- スライド:銃の上部にある、前後動する部品。

- バレル(銃身):弾丸を発射する筒状の部品。

- マガジン(弾倉):弾薬を保持し、銃に供給する部品。

- ホルスター:銃を携帯するためのケース。

- コンシールドキャリー(隠匿携行):銃を隠して携帯すること。

- 法執行機関:警察、保安官事務所、連邦捜査局(FBI)など、法を執行する機関の総称。

- SWAT:特殊火器戦術部隊。

- FBI:連邦捜査局。

- ATF:アルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局。

- DEA:麻薬取締局。

- USSOCOM:アメリカ特殊作戦軍。

- US Border Patrol:アメリカ国境警備隊。

- ICE:アメリカ合衆国移民・関税執行局。

- シークレットサービス:アメリカ合衆国大統領警護隊。