この記事の要約:

- 歩兵銃の装弾数は歴史的に5〜10発から始まり、技術進歩と戦術の変化で増加してきた。

- AK-47やM16以降、重量・信頼性・携行性のバランスから30連マガジンが最適解として標準化した。

- 40発以上の大容量マガジンは重さ・不具合・携行性の問題で主流にならず、用途が限定される。

アサルトライフルやサブマシンガンは、なぜ装弾数30発のマガジンが主流なのでしょうか?

本記事では、「歴史上のライフルの装弾数」から「現代の30連マガジンが採用されている背景」まで、詳しく解説していきます。

ボルトアクション時代の装弾数(5発前後が主流)

19世紀末から20世紀初頭にかけて、各国の軍で主流だったのはボルトアクションライフルでした。

これらのライフルは、内蔵型の固定マガジンを持ち、一般的な装弾数は5~10発程度でした。

例えば、ドイツ帝国の Gewehr 98 は装弾数5発、フランスの ルベルM1886 も8発のチューブマガジンを採用しています。

なぜ当時は「20連マガジン」や「30連マガジン」が一般的ではなかったのでしょうか?

それには以下のような理由があります。

| モデル | 国 | 装弾数 | 採用年 |

|---|---|---|---|

| モシン・ナガン (M1891/30) | ロシア / ソビエト連邦 | 5発 | 1891年 (M1891/30は1930年) |

| カルカノ M1891 | イタリア | 6発 | 1891年 |

| マンリッヒャー M1895 | オーストリア=ハンガリー | 5発 | 1895年 |

| マウザー ゲヴェア98 | ドイツ | 5発 | 1898年 |

| スプリングフィールド M1903 | アメリカ合衆国 | 5発 | 1903年 |

| 有坂 三八式歩兵銃 | 日本 | 5発 | 1905年 |

| リー・エンフィールド (SMLE No. 1 Mk. III) | イギリス | 10発 | 1907年 |

| MAS-36 | フランス | 5発 | 1936年 |

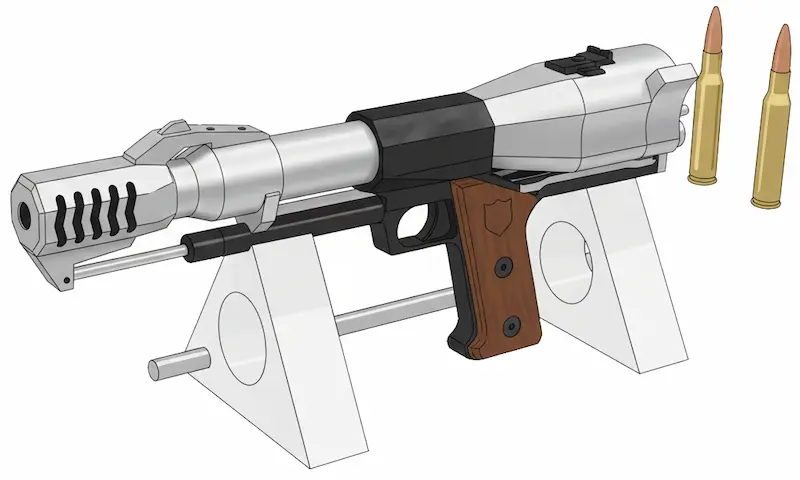

Gewehr 98

7.92x57mmマウザーを使用するドイツのゲヴェアー98(Gewehr 98)は装弾数5発のボルトアクションライフルです。

しかし、第一次世界大戦(1914~1918年)では25連マガジン(通称トレンチマガジン)も製造されました。

現代のマガジンとは異なり、素早く着脱するのは困難で、固定式マガジンと同様の運用がされていました。

一般的な着脱式マガジンはマガジンから弾薬が飛び出さないようにマガジンリップが備わっていますが、このマガジンにはその機能がありません。

マガジン内の弾薬はマガジン上部を貫通するタブで固定されており、マガジンを銃に装着後にタブを引き抜くとマガジン内の弾薬がボルトの位置まで押し上げられる構造です。(マガジン装着後に上部からクリップで5発装填し、計30発装填可能)

継戦能力が高いという利点がある反面、重くバランスの悪いライフルとなりました。

ボルトアクションライフルはボルト操作によって作動する都合上、重いマガジンによって重心位置が後方へ移動するとサポートハンド(右利き射手の左手)で銃を支えられず、扱い難くなってしまいます。

塹壕戦など静止状態の射撃ではマガジンを支えて射撃可能ですが、動きのある場面では不適当な重量バランスです。

火力向上と自動銃(セミ・フルオート)の普及

第一次世界大戦では、セミオートおよびフルオート射撃が可能なライフルが登場し始めました。

例えば、フランスの ショーシャM1915 は20連マガジンを使用し、火力が向上しました。

また、ソ連のフェドロフM1916は、25連マガジンを採用し、後のアサルトライフルの先駆けとなりました。

しかし、当時の技術では大容量マガジンの信頼性が低く、ジャム(弾詰まり)の問題が頻発しました。

1950~1960年代には装弾数20発のオートマチックライフル(バトルライフル)が主力となりましたが、20発という装弾数には以下の理由があります。

| モデル | 装弾数 | 採用・開発年 |

|---|---|---|

| M1ガーランド | 8発(エンブロッククリップ) | 1936年 |

| M15 分隊支援火器 | 20発 | 1950年代初頭 |

| FN FAL | 20発 | 1953年 |

| AR-10 | 20発 | 1955年 |

| H&K G3 | 20発 | 1958年 |

| M14 | 20発 | 1959年 |

| AR-15 スポーター | 20発 | 1964年 |

| コルト AR-15 | 20発 | 1964年 |

| FAMAS F1 | 25発 | 1975年 |

ショーシャM1915(FM mle1915)

フランスのショーシャM1915は世界最初期の一人で運用可能なマシンガンです。

世界初の無煙火薬軍用ライフル弾である8x50mmR Lebelが使用され、20連マガジンが装着されますが、20発装填するとジャムが多発するため19発以下で運用されていました。

その後改良されたベルギー製ショーシャM1915/27には、信頼性の高い15連マガジンが使用されています。

フェドロフM1916

ロシア初のフルオートマチックライフルであると同時に、世界初のバトルライフルであるフェドロフM1916は、6.5x50mmR有坂を使用し、着脱式の25連マガジンが備わっています。

ショーシャM1915の影響を受けた構造を持ち、日露戦争で経験した6.5x50mmR有坂の有効性から日本の弾薬を採用し、イギリス経由で利用した背景があります。

しかし、1925年にロシアは外国製弾薬の使用を禁止したため、計3200丁で製造終了となりました。

ブローニング・オートマチック・ライフル(BAR)

.30-06スプリングフィールド弾を使用するアメリカのブローニング・オートマチック・ライフル(BAR)は1918年に米軍に採用され、それまで使用していたショーシャM1915と交代されました。

20連マガジンが採用されましたが、三脚を利用した対空用として40連マガジンも存在します。

AVS36 / SVT38 / SVT40 / AVT40

7.62x54mmRを15連マガジンで使用するロシアのAVS36はセミオートとフルオートを切り替え可能なバトルライフルです。

後に10連マガジンを使用するセミオートライフルであるSVT38が1938年から1940年まで採用され、1940年からは改良型のSVT40が採用されました。

1942年からはフルオート射撃が可能なAVT40が採用されましたが、フルオート射撃が可能とはいえ、装弾数は10発と少なく、またフルオート射撃による銃身へのダメージが大きい(銃身命数が短くなる)ためセミオート射撃を基本とする運用がされていました。

SVT40やAVT40はドイツのG43やベルギーのFN FALなどに影響を与え、現代のバトルライフルの源流ともいえる存在です。

M14

M14は1958年から1964年まで製造され、現在まで米軍で採用されているバトルライフルです。

7.62x51mmNATOを使用し20連マガジンが備わっています。

フルオート射撃が可能ですが、コントロールが困難なため主にセミオートで運用されています。

30連マガジンへの移行

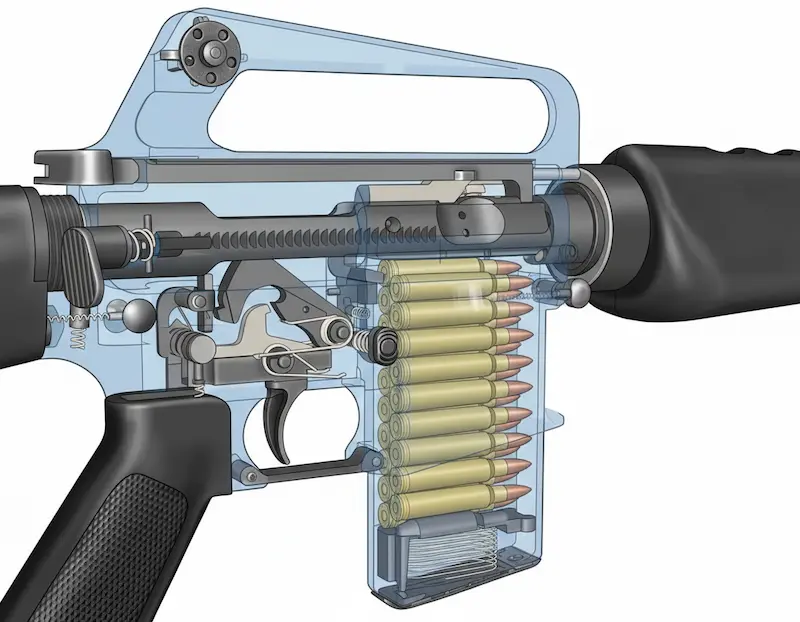

第二次世界大戦後、ソ連の AK-47(1947年)やアメリカの M16(1960年代)が登場し、30連マガジンが標準化されました。

| モデル | 装弾数 | 登場・採用年 |

|---|---|---|

| M2カービン | 30発 | 1944年 |

| M16(XM16E1) | 20発(30発) | 1964年(1967年~) |

| AK-47 | 30発 | 1947年 |

| AKM | 30発 | 1959年 |

| HK33 | 30発 | 1968年 |

| IMIガリル | 30発 | 1972年 |

| ステアーAUG | 30発 | 1977年 |

| M16A2 | 30発 | 1983年(米海兵隊採用) |

| FAMAS G2 | 30発 | 1994年 |

MP43 / MP44 / StG44

7.92x33mmクルツ弾を30連マガジンで使用するStG44はドイツ製アサルトライフルです。

長距離射撃が可能なライフルと近距離で使用されるサブマシンガンの間を埋める中距離射撃に適した構成です。

1944年、アドルフ・ヒトラーがSturmgewehr 44(StG44 / アサルトライフル44)と名付けたことでそれが英語に翻訳され「アサルトライフル」の名称が定着し、ロシアのAK47の開発にも大きな影響を与えました。

AK47

世界一有名なライフルともいえるロシアのAK47は、7.62x39mmと30連マガジンを使用します。

SVT、M1ガーランド、StG44などを参考に設計され、StG44と同様に近~中距離のターゲットに対して有効です。

戦闘時の持続火力の向上

技術的に装弾数を30発に増加させることが可能になり、以下のような利点がありました。

重量と携行弾数のバランス

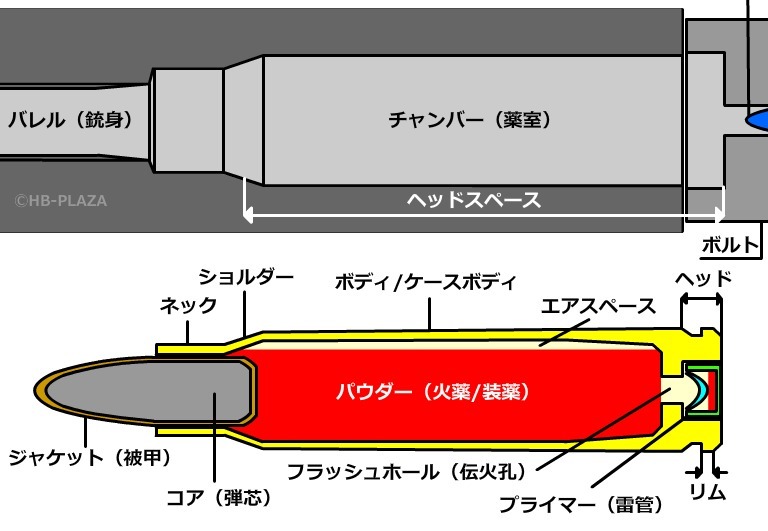

第二次世界大戦までの軍用ライフル弾は、.30口径(7.62mm)以上のハイパワーな「フルサイズ・カートリッジ(フルパワー・カートリッジ)」が主流でした。

こうした強力なフルサイズカートリッジを利用するには、弾薬のパワーに耐えられる銃が必須となり、設計される銃は重く大きくなります。

しかし、歩兵は戦場で素早く移動すると同時に、素早く敵を狙う必要があり、重い銃は歩兵の行動を制限します。

そのため、両手で支える銃の重量は可能な限り軽量な方が望ましく、装弾数増加による重量増も避けたいところです。

例を挙げると7.62x51mmNATOの重量は一発当たり25g前後のため、20発で500g、30発で750gになり、フルサイズカートリッジの装弾数増加は負担が大きいと言えます。

一方、軽量な5.56x45mmNATO弾では、一発当たり約12gのため、フルサイズカートリッジを使用する銃と比較したとき、同じ重量でもより多くの弾薬を携行することが可能になります。

また、マガジン装弾数が増加するとマガジンの全長が長くなるため、プローン(伏射)で射撃する際に低い姿勢を取ったり、マガジン交換が困難になる場合があります。

こうした重量や長さの問題をクリアするためにも、フルサイズカートリッジを使用するマガジンの装弾数は20発前後、インターミディエイトカートリッジでは30発前後が好まれる傾向があります。

インターミディエイトカートリッジ(中間弾薬)とは、5.56x45mmや7.62x39mmといった有効射程距離300~600メートルのライフルで使用される、フルサイズカートリッジより大きさやパワーが小さい弾薬です。

| インターミディエイトカートリッジの例 | フルサイズカートリッジの例 |

|---|---|

| 5.45x39mm | 7x57mmマウザー |

| 5.56x45mm NATO | 7.62x51mm NATO |

| .30カービン (7.62x33mm) | 7.62x54mmR |

| 7.62x39mm | .30-06 スプリングフィールド (7.62x63mm) |

| 7.92x33mmクルツ | .303ブリティッシュ (7.7x56mmR) |

作動信頼性の向上

ドイツのStG44は使用弾薬がフルサイズカートリッジや拳銃弾でもない、その中間を補うインターミディエイトカートリッジである7.92x33mmクルツを使用します。

これにより、30発の装弾数でもフルサイズカートリッジの重さにはなりません。

それでは、フルサイズカートリッジでも、重さのデメリットを無視すれば装弾数を増加させても問題ないのでしょうか?

もちろん、マガジンの長さや重さの問題は重要ですが、それ以上に重要なのが「作動の信頼性」です。

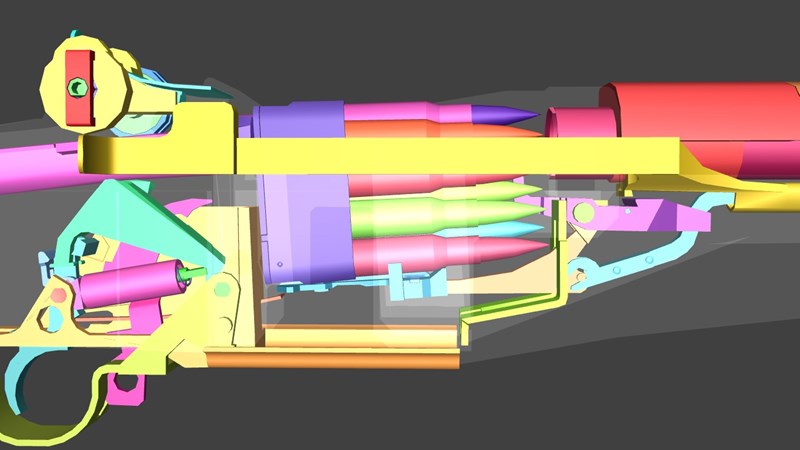

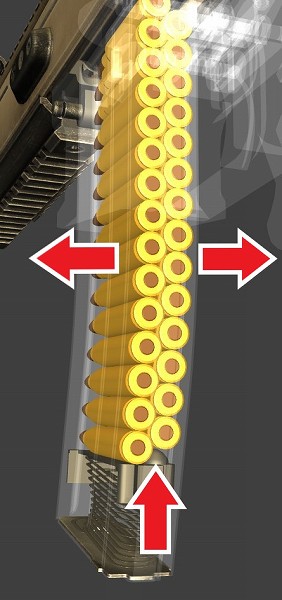

マガジン内には重い弾薬が連なっており、この弾薬を押し上げるには反発力の強いマガジンスプリングが必要です。

重い弾薬を使用したり装弾数が多い場合は、より強力なスプリングが使用され、装填された状態では強い力で圧縮されています。

ダブルカラムマガジン(複列弾倉)内では弾薬がジグザグに連なっています。

この状態でマガジンスプリングが弾薬を押し上げると、押された弾薬は横へ逃げようとする力が働き、マガジンが膨らんだり、摩擦によって弾薬がスムーズに上昇しないことでジャムの原因になることがあります。

また、強いマガジンスプリングによってマガジン内の最上部の弾薬がボルトキャリアの前後運動を妨げ、抵抗となることでジャムの原因になる場合があります。

他にも、タクティカルリロード時などボルトが前進した状態でマガジンを交換する際、スプリングテンションが強すぎることでマガジンを挿入してもロックされず、マガジンが脱落することがあります。

(これは30連マガジンでも起こり得るため、29発のみ装填して対処される場合もあります)

このような問題から、フルサイズカートリッジでは20発以下、インターミディエイトカートリッジでは30発以下の装弾数を持つマガジンの方が作動の信頼性が高い傾向があります。

米軍はM16ライフル(5.56x45mm弾)で20連マガジンを採用していましたが、1967年からXM177E1で30連マガジンを使用し始めました。

当初米軍はM16を製造するコルト社に対しXM177E1と30連マガジンのセットを要求したものの、コルト社は信頼性の高い30連マガジンを製造することができませんでした。

しばらくの間はXM177E1には20連マガジンを付属して出荷され、一部の特殊部隊にのみ30連マガジンが供給されました。

その後、コルト社はマガジンを改良し、1968年に米陸軍は30連マガジンを推奨することを決定しています。

30発以上のマガジンはなぜ主流にならなかったのか?

現在では技術の向上により40連、60連、100連といった、比較的に信頼性の高いハイキャパシティーマガジンが流通しており、一部の部隊で利用されるようになりました。

しかし、大容量マガジンが主流にならないのは何故でしょうか。

それには以下の理由があります。

現在、米軍はライフルの大口径化によって兵士の携行弾数を減らす方向で動いています。

これは敵のボディアーマーを貫通させるために重量弾が必要となるため、高速化と大口径化によって携行弾数を妥協した結果です。

技術の向上によって貫通力と命中精度を高めることで、必要な弾数を減らそうとする計画ですが、実戦でどのような結果が得られるのかは現状では未知数です。

サブマシンガンの装弾数

サブマシンガンはコンパクトで隠匿性や携帯性の高さが利点として挙げられます。

装弾数は様々で、15発もあれば100発もあり、各モデルのコンセプトや想定される運用方法によって異なります。

サブマシンガンはライフルとは異なり有効射程距離が短いためプローン(伏射)で射撃されることがほとんどありません。しかし、あまりに長すぎるマガジンはサブマシンガンの利点を活かしにくくなります。

サイドマウントのマガジンは地面につっかえることもなく、塹壕戦などで有効な構成ですが、屋内で使用する場合など狭い場所ではマガジンの長さが射手の移動を制限しやすくなります。

また、左右の重量バランスが不均衡なため、利用可能な装弾数には限界があり、隠匿性も高いとは言えません。

| モデル | 国 | 装弾数 | 採用年 |

|---|---|---|---|

| MP18 | ドイツ | 32発 | 1918年 |

| トンプソン M1921 | アメリカ合衆国 | 20/30/50/100発 | 1921年 |

| スオミ KP/-31 | フィンランド | 20/36/50/71発 | 1931年 |

| PPSh-41 | ソビエト連邦 | 35/71発 | 1941年 |

| MP40 | ドイツ | 32発 | 1940年 |

| ステン Mk.II | イギリス | 32発 | 1941年 |

| M3グリースガン | アメリカ合衆国 | 30発 | 1942年 |

| UZI | イスラエル | 25/32発 | 1954年 |

| H&K MP5 | ドイツ | 15/30発 | 1966年 |

ドラムマガジンの問題

かつて大容量のドラムマガジンが多用される時代もありましたが、ドラムマガジンには以下のような問題があります。

- 同じ弾数を携行する場合、ボックスマガジンの方がコンパクトに携帯できる

- ドラムマガジンは構造が複雑で、通常のボックスマガジンと比べて作動の信頼性が低い

- 2本の35連ボックスマガジンは、1個の71連ドラムマガジンより安価で軽量

- ドラムマガジンの複雑さ、コスト高、携帯の不便さという欠点が、大容量という利点を上回る

- PPSh-41など、当初ドラムマガジンを採用した銃器が後にボックスマガジンに移行しているように、ドラムマガジンの短所が大きい

| モデル | 国 | 装弾数 | 採用年 |

|---|---|---|---|

| トンプソン M1921 | アメリカ合衆国 | 50/100発 | 1921年 |

| スオミ KP/-31 | フィンランド | 50/71発 | 1931年 |

| PPD-40 | ソビエト連邦 | 71発 | 1934年 |

| PPSh-41 | ソビエト連邦 | 71発 | 1941年 |

| RPK | ソビエト連邦 | 75発 | 1961年 |

| USAS-12 | 大韓民国 / アメリカ合衆国 | 20/28発 | 1989年 |

| AA-12 | アメリカ合衆国 | 20/32発 | 2005年 |

ヘリカルマガジンの問題

らせん構造のヘリカルマガジンは、1868年にエヴァンズ・リピーティングライフルで開発されて以降、様々なモデルで利用されています。

しかし、これもドラムマガジンと同様の問題があり、こうしたハイキャパシティーマガジンの成功例は多くありません。

| モデル | 国 | 装弾数 | 開発・採用年 |

|---|---|---|---|

| エヴァンズ・リピーティングライフル | アメリカ合衆国 | 28/34発 | 1873年 |

| キャリコ M950 | アメリカ合衆国 | 50/100発 | 1988年 |

| キャリコ M960A | アメリカ合衆国 | 50/100発 | 1990年 |

| PP-19 Bizon | ロシア | 64発 | 1996年 |

| CS/LS6 | 中国 | 50発 | 2005年 |

ヘリカルマガジンには、以下の利点と欠点があります。

近年のサブマシンガンと装弾数の傾向

近年、軍ではサブマシンガンの多くはVIP警護用、警備用、自衛用(PDW)などで利用されます。

コンパクトさを活かして車両や航空機に乗降する機会が多い要員や、交戦距離の短い屋内等での使用を想定される場面に対して多用されています。

そのため信頼性、隠匿性、軽快性が重視される傾向があります。

2019年、米陸軍及び米海軍はセキュリティー要員用としてB&T APC9Kを採用しました。

軽量コンパクトで隠匿性が高く、ストックを装着しているためピストルより長い有効射程距離(100m)を持ちます。

APC9はマガジン装弾数のオプションとして15連、20連、25連、30連が用意されており、隠匿性が必要な場面では15連マガジン、装弾数が必要な場面では30連マガジンを使用するといった使い分けが可能です。

軍や法執行機関での採用が多いCZスコーピオンEvo3やSIG MPXといったサブマシンガンも同様に異なる装弾数のマガジンが用意され、必要に応じた装弾数が選択されています。

まとめ

歴史的背景

- 初期のボルトアクションライフルは5〜10発の装弾数が一般的であり、大容量マガジンの必要性は低かった。

- 第一次世界大戦後、セミオートやフルオート射撃が普及し、装弾数が増加する傾向が見られた。

30連マガジンの採用

- 第二次世界大戦後、AK-47やM16などが登場し、30連マガジンが標準化された。

- 30連マガジンは、継戦能力や戦術的優位性を実現し、複数のターゲットに迅速に対応できる。

大容量マガジンの限界

- 装弾数40発以上のマガジンは、重量増加や携帯性の問題、信頼性の低下などから主流にはなっていない。

- 特に、戦闘時の実用性や伏射のしやすさが重要視される。

サブマシンガンの装弾数

- サブマシンガンは、コンパクトさを活かしつつ、様々な装弾数を選べる傾向がある。

30連マガジンは、運用上の効率と信頼性を兼ね備えており、現代の軍用火器において理想的な選択とされています。

30連マガジンが多い理由として「装弾数が多いとマガジンスプリングがヘタるから」と言われることがありますが、これは30連マガジンが多い理由として正確ではありません。

マガジンスプリングは消耗品であり、装弾数に関係なく定期的な交換が必要です。

マガジンスプリングは収縮を繰り返すことで劣化が進むもので、圧縮状態を維持するだけでは「ヘタリ」を心配する必要はありません。

(保存環境によっては長期に渡る温度変化による収縮膨張によって劣化する場合があります)

もちろんマガジンスプリングには様々なメーカーや品質が存在するため一概に性能を語れるものではありませんが、現代の信頼性の高いマガジンにおいては腐食などがない限り「ヘタリ」を気にする必要のないレベルにあります。