この記事の要約:

- 現代の狙撃では、命中率・任務成功率・安全性の観点から胴体(センターマス)を狙うのが基本。

- 頭部は小さく動きやすく、防具の普及で貫通が難しいため、特殊状況でのみ狙撃対象となる。

- 人質救出や近接戦闘など特殊作戦ではヘッドショットが選択されるが、通常戦場では胴体狙撃が主流。

スナイパーと聞くと、映画やゲームに登場する「一発で頭部を撃ち抜くヘッドショット」を思い浮かべるかもしれません。しかし、現代の戦場でスナイパー(狙撃手)が最も多く狙うのは頭部ではなく、胴体=センターマス(center mass)です。

なぜ彼らは、命中すれば即死させられる頭部ではなく、胴体を優先するのでしょうか。その理由は、命中率、任務達成率、戦術的安全性を総合的に考慮した結果にあります。この記事では、その背景を歴史的な戦術の変遷から現代の事例まで詳しく解説します。

歴史的背景と戦術の変遷

第一次世界大戦:塹壕戦とヘッドショット

第一次大戦では塹壕戦が主で、交戦距離は100~400メートル程度と短く、敵が塹壕の縁や射撃口から頭部だけを露出する場面が多く見られました。このため、頭部を狙う狙撃が多く行われ、初期の塹壕戦では狙撃による死傷者の約75%が頭部への命中だったとされます。

しかし、1915年にスチールヘルメットが導入されると致命的な頭部負傷は大幅に減少しました。それでも狙撃手は士官や観測員など、頭部を露出させる高価値目標を狙い続けました。

第二次世界大戦:「見える部分の中心」原則の確立

第二次世界大戦では光学サイトが改良されたものの、狙撃目標は士官、機関銃手、斥候などが優先され、状況に応じて頭部や胴体を狙いました。

この時期の重要な転換点は、公式射撃教義で「見える部分の中心(center of visible mass)」を狙うことが基本とされたことです。これは命中率を高めるための原則であり、遮蔽物から顔だけを出す敵には頭部を狙うこともありましたが、胴体への射撃が重視され、ソ連、イギリス、アメリカなど多くの国で共通の方針となりました。

狙撃の目的は単に敵を殺すことではなく、確実に戦闘不能にすることに置かれていました。

冷戦期:長距離狙撃と胴体優先の体系化

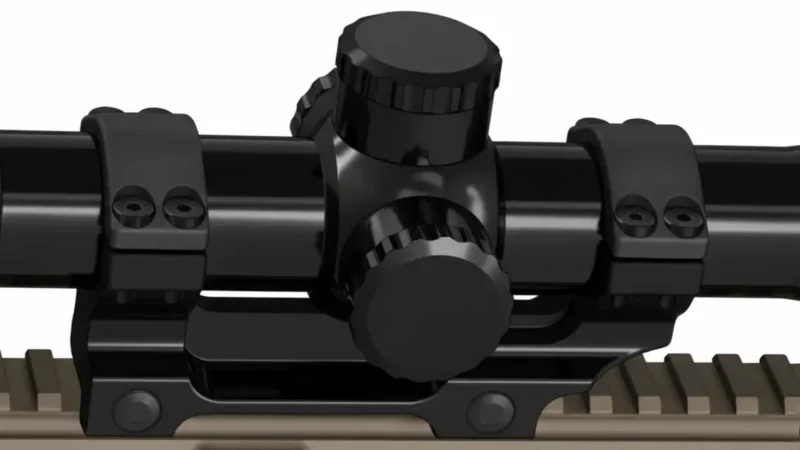

冷戦期に入ると、光学照準器の性能向上や狙撃銃の標準化により、より長距離での射撃が可能になりました。長距離射撃では命中率を最大化するために胴体を狙う方針が確立されます。

1950年代から1970年代にかけて、西側・東側両陣営の軍はこれらの教義を体系化し、高性能な光学機器や狙撃チームの運用を実践に取り入れました。

現代の狙撃:特殊状況に限定されたヘッドショット

1970年代以降、狙撃の教義は「確実な命中による即時無力化」を重視しつつも、ヘッドショットは一般的な狙点としては扱われなくなりました。これは、頭部が小さく動きやすい標的であり、防具の普及によって長距離からの貫通が困難になったためです。

多くの軍では、狙撃手訓練の中でヘッドショットは「特殊条件下での限定的射撃」と位置づけられ、敵狙撃手の排除、頭部のみ露出した標的、あるいは要人無力化などに限定されました。

一方で、近接距離で活動する特殊部隊や警察狙撃手は、人質救出や重要施設防衛のように即時かつ確実な制圧が求められる場面に対応するため、延髄や眼窩など中枢神経を狙う射撃を訓練に含めました。

技術的な命中率の差

長距離(例えば500メートル以上)での射撃において、熟練した狙撃兵でも頭部を狙うのは胴体を狙うよりもはるかに難しくなります。

ターゲットの大きさの違い

胴体(センターマス)は頭部の約3~5倍の大きさがあり、狙いやすい大きな的となります。このサイズ差だけで命中率が大幅に向上します。

環境要因の影響

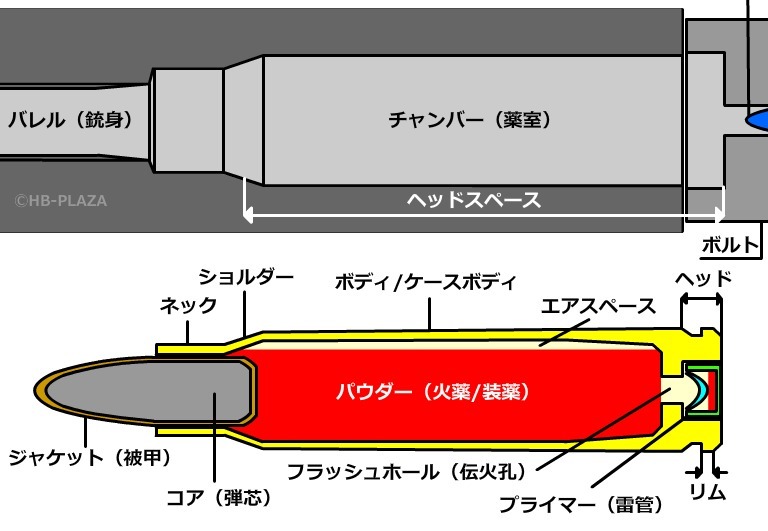

- 風の影響:600メートル程度の距離では、わずかな横風でも弾道が10センチ以上ずれることがあります。頭部は小さいため、このズレで命中が難しくなりますが、胴体は多少のズレでも命中しやすいです。

- 弾道落下の補正:長距離射撃では重力による弾道の落下を正確に計算し、サイトやスコープの調整が必要です。距離の誤差や補正のズレは、小さな的である頭部への命中率を大きく下げます。

ターゲットの動き

頭部は細かく上下左右に動くため追尾が難しいのに対し、胴体は比較的安定して動きが少ないため、狙いやすいポイントとなります。

作戦失敗リスク

英国や米軍の狙撃教範では、長距離における頭部への命中率は非常に低いこと、命中しなかった場合は狙撃手の位置が露見しやすい戦術的リスクがあることを明示しています。

米陸軍の射撃教範「TC 3-22.9」における狙撃箇所選択

米陸軍の「TC 3-22.9」は狙撃やライフル射撃の公式マニュアルで、技術指導や戦術運用の基礎資料として広く使われています。

以下は狙撃箇所に関する部分の要約です。

- 頭部への射撃についての注意点

- 頭は体の中で最も動きやすく、正確に撃ち抜くのが非常に難しい部位です。

- 命中率を考えると骨盤周辺など、他の見えている部分を狙うことも選択肢として考慮されます。

- 骨盤部への射撃の役割

- 骨盤は重要な血管が多く通っており、ここに弾が当たると大量出血を引き起こし、敵の動きを止めることができます。

- 敵の体が完全に見えない時や、防弾装備で胴体を狙いにくい場合に狙われることが多い部位です。

- 即時無力化を狙う「サーキットリー・ショット(スイッチ)」

- サーキットリーショットは脳や脊髄を撃ち抜いて、すぐに相手を動けなくする射撃のことです。

- 脳が破壊されると体のすべての動きが止まり、脊髄が損傷すると、その損傷以下の体の動きが止まります。

- こうしたショットは、相手を即座に無力化するために使われます。

- 時間差で無力化させる「ハイドロリック・ショット(タイマー)」

- ハイドロリックショットは命中後すぐには動きを止めませんが、弾が血管を破壊して大量出血を引き起こし、一定時間後に相手を動けなくする射撃です。

- 言い換えれば「タイマー」のように時間差で効果が現れます。

- 相手の血液の約40%を失わなければ効果は薄く、血液が2リットル失われると、体がショック状態になり動けなくなります。

- 血流が速やかに止まらないと、相手は動き続ける可能性があります。

装備と防御力の影響

防弾ヘルメットの効果

現代の防弾ヘルメット(米軍のACHやロシアの6B47など)は、狙撃の標的選定に大きな影響を与えています。

- 跳弾効果:小口径ライフル弾でも斜めから着弾した場合には弾丸を跳弾させることがあります。これはヘルメットの曲面と多層構造によってエネルギーが分散されるためです。

- 致命率の低下:たとえ貫通しなくても鈍的外傷が発生し、傷害は生じても致命傷にはなりにくいとされています。

防弾ベストの防護範囲と弱点

現代の防弾ベストには硬質プレートが組み込まれており、胸部上半分の心臓や肺周辺を保護します。一方で腹部や骨盤部は比較的防護が薄く、軟質素材のみのことが多いです。この部分は貫通されやすいため、狙撃戦術では胸部の装甲が厚い場合、腹部や骨盤を狙って敵の戦闘能力を削ぐ場合もあります。

実戦での狙撃例

イラク戦争・アフガニスタン紛争(2003〜2010年)

米軍の狙撃兵戦闘報告によれば、狙撃による死傷者の90%以上が胴体または骨盤への命中でした。これは米陸軍や海兵隊の教範で示されている、戦闘不能化の確率を最大化するため胴体(センターマス)を狙う戦術と一致します。

胴体は頭部に比べて大きく安定しており、重要臓器を含むため、迅速な戦闘不能化に繋がる点がこの戦術的重点の理由です。

ウクライナ戦争(2022年〜現在)

ウクライナ・ロシア双方の狙撃兵は主に胴体狙撃を行い、狙撃による負傷を狙って敵の後方支援部隊を前線に引き出し、戦力を分散させる戦術が見られます。狙撃兵は主にセンターマスを狙い、射撃回数を最小限に抑えて自らの位置を秘匿することが重視されています。

特殊部隊の事例

英国SASや米デルタフォースなど特殊部隊は、対テロや人質救出など至近距離の特殊作戦では、即時無力化が必要なためヘッドショットを訓練・実行します。これらは近距離(通常100m以下)での高精度な頭部射撃に特化した訓練と光学機器を活用し、リスクが高いが即効性のある狙撃を行います。

ヘッドショットが選択される特殊状況

人質救出・カウンターテロ作戦

人質や民間人への被害を最小限にしつつ、即座に脅威を無力化することが最重要です。射撃距離は非常に近く(通常100メートル未満)、高精度の射撃が可能なため、ヘッドショットが優先されます。胴体への命中では容疑者が反撃や人質に危害を加える可能性があるためです。

FBI のホストレスキューチーム(HRT)や同様のエリート法執行機関は、近距離での精密なヘッドショットを徹底的に訓練しています。

重装備の敵兵が頭部のみ露出している場合

近代的な防弾装備で胴体や四肢を守っている敵兵に対し、頭部のみが有効な攻撃部位となることがあります。この場合、狙撃手はヘッドショットを試みることが多く、難易度は高いものの他に効果的な狙い所がないため必須となります。

ウクライナ紛争など現代の戦場では、防弾ベストにより胴体殺傷が困難なため、頭部やヘルメットへの狙撃が増加しています。

都市・近接戦闘(CQC)環境

射撃距離は100メートル未満が多く、風や弾道落下などの外的要因の影響が小さいです。建物内部や狭い路地などでの射撃は、巻き添え被害のリスクが高いため、精密な射撃が求められます。近距離のため狙撃手は小さな標的(頭部など)への命中率も高まります。

警察SWATや軍特殊部隊は、都市部での精密射撃や見張り任務に狙撃手を積極的に活用しています。

まとめ

現代の狙撃は、単なる「命中の精度」だけでなく、命中確率・任務成功率・戦術的安全性を総合的に判断した結果、目標部位が決定されます。

その結果、大半の狙撃は胴体=センターマスを狙うことが基本となり、ヘッドショットは人質救出や重装備の敵との交戦など、特殊な状況に限られます。

映画やゲームで描かれる華々しいヘッドショットは、実戦ではごく限られた状況でのみ選択される高リスク・高難度の戦術となっています。

参照文献一覧(クリックで展開)

米陸軍 TC 3-22.9 ライフル射撃教範(Rifle Marksmanship Manual)

- 発行年:2020年

- URL: https://shootingtargets7.com/pages/tc-3-22-9

米海兵隊 MCRP 3-01A ライフル射撃教範(Rifle Marksmanship)

英国軍狙撃訓練マニュアル

Sajnog, Chris 『The New Rules of Marksmanship』

米陸軍 トレーニング診断ガイド(Training Diagnostic Guide)

- 発行年:2025年

- URL: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA544533.pdf

米陸軍アーバンスナイパー運用研究(イラク戦時)

ウクライナ紛争における狙撃戦報告

- URL: https://www.kyivpost.com/post/20152

- URL: https://wanderingthroughthenight.wordpress.com/2024/06/27/ukraine-a-case-study-in-long-range-sniper-operations/

防弾ヘルメット(米軍ACH、ロシア6B47)に関する試験・報告

- URL: https://www.bodyarmornews.com/how-effective-is-the-ballistic-helmet/

- URL: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/advanced-combat-helmet

その他(米軍および英軍の各種狙撃戦術に関するYouTubeおよび公開動画資料)