フォーラムへの返信

-

投稿者投稿

-

ポルキーマスター

ポルキーマスター銃は早く撃てば急激に温度が上昇し、ゆっくり撃てばゆっくり上昇します。

そのため何発で何度上昇とは一概にいえませんが、早いペースで撃てば6~10発程度撃つと100℃を超えます。使用弾薬や銃身の肉厚など条件によっても異なり、ライフル弾やマグナム弾は比較的早く熱くなりますし、肉厚な銃身で小口径弾であれば上昇率は比較的ゆっくりになります。

リボルバーも、マグナム弾を6発ラピッドファイアで撃てば十分熱くなっています。

また季節によっても異なり、冬場の冷え切った銃は温度上昇に多少の時間が掛かりますが、冷えていても早いペースでピストルのマガジンを1本分撃てば、触れないほど熱くなります。ベレッタ92Fをラピッドファイアで2マガジン撃った場合は、触ると火傷する熱さになっています。

この状態で映画のようにズボンに突っ込む、いわゆるメキシカンキャリーをすると、地肌に触れれば火傷するでしょう。

スライドも先端側から徐々に熱くなるので、映画の真似はお勧めしません。 ポルキーマスター

ポルキーマスター射撃歴が長い人にとっては良く知られていると思いますが、逆に浅いと他社のメジャーなショットガンの間で埋もれている感があります。

アメリカで流通しているBPSも日本製(ミロク製)ですが、日本でも知名度が比較的低いのは残念です。

ボトムローディング/ボトムイジェクションは左利きの射手にも便利ですが、チャンバーが確認し難い点や、チャンバーに直接装填したいときに一手間多い点などを理由に敬遠する人もいます。ただブローニングの現行カタログにも掲載されているので無名ではなく、知る人ぞ知る名銃といったところでしょうか。

実用性、価格、メンテナンス性などで勝負するとレミントンには勝てませんが、BPSは両面フラットなので、エングレービングを施すと映えますし、ウッドストックの仕上げも良くルックスが良いですね。 ポルキーマスター

ポルキーマスター懐かしい話題ですね。

リュングマン方式の定義をどう捉えるかによって解釈が異なると思います。

AR-15がリュングマンAG42と同じ構造かといえば、それは違います。

しかしガスを吹き付けてボルトを後退させる点は同じです。

なのでアメリカではリュングマン方式とは呼ばれず、ディレクトインピンジメント方式と呼ばれるのが一般的です。関連記事:M16/M4/AR-15ライフルの構造

ポルキーマスター

ポルキーマスターOTs-38に使われている7.62x42mm SP-4静音カートリッジは、同じ仕組みのまま大口径化して威力を向上させる事は可能でしょうか?

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――新規設計で大口径バージョンを製造するという意味でしょうか?

そうであれば可能だと思います。

ただし、同じマズルエナジーで亜音速という条件下では、静音性を重視するなら小口径の方が有利です。 ポルキーマスター

ポルキーマスターmp412 REXという銃のREXというのは輸出用のリボルバーという意味だと思うのですが、詳しくはどういう意味ですか?

また、mp412 REXの通称は「REX(レックス)」と言われていますか?

ほかにREXという名前がつく銃は他にないのですか?意味的にあるような気がします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――REXの意味は、Rはリボルバー、EXはエクスポート(輸出)の頭文字で、「輸出用リボルバー」という意味です。

mp412はREXとも呼ばれますが、意味は上記の通りなので、mp412またはmp412 REXと呼ぶ方が正確です。

ですが製品化されずにお蔵入りした銃なので、あくまで仮称です。REXと呼ばれる銃は、スロヴェニアのArex社がREXシリーズを製品化していますし、レックス・メリルという競技用ピストル等が存在します。

関連記事:Arex REX zero 1 ピストル

ポルキーマスター

ポルキーマスター低価格は勿論重要ですが、XDシリーズは重量バランスとグリップのデザインが素晴らしいと思います。

手にフィットする感覚は実際に撃たなくても命中率の高さを予感させるもので、フィット感が高く評価されています。また実射性能も信頼性が高く、ジャムが少ないうえにクリーニングが容易というメンテナンス性も高いですね。

トリガープルやグリップセイフティについては賛否両論ありますが、バリエーション豊富で総合的に優秀なレベルに達しているのが人気の理由ではないでしょうか。 ポルキーマスター

ポルキーマスター銃は電気を使ったりしますか?

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――基本的に電気は使用しませんが、以下の銃や機器で電気(バッテリー)を使用することがあります。

・ミニガン、バルカン砲、チェーンガンなどの、電力で装填と排莢を行う大型の銃器。

・スコープ、ダットサイトなどの光学機器や、ウェポンライト、レーザーサイト等。

・電磁トリガーを使用する競技用ライフル。

・所有者を認識するスマートガン(開発中)

・暴徒鎮圧用非致死性レーザーガン(開発中)

・モニター付きコーナーショット

・ショットガン用テイザー弾薬(テイザーX12)

・レールガン

・射撃用スタビライザー関連記事:船から射撃したいときに便利なグッズ

ポルキーマスター

ポルキーマスタースプリングフィールドで製造された1911(1914~1917年)と混同していました。

「コルトのフレームにこのカットが存在するか?」というご質問ですが、存在する可能性があるといえますが、マルイがモデルアップしたものと刻印が一致する銃が存在するかは個人的に見たことがないので分かりません。ただ、存在しても不思議ではありません。

>パーツがチャンポン状態の物を採寸したのではないか

この可能性は十分あり得ると思います。

当時、戦地に送られた1911A1は補給地で管理されましたが、イサカ、シンガー、レミントンランドといった他メーカーが製造した1911A1もパーツに互換性があるため、故障すればストックされた他メーカー製パーツで修理されることもありました。このような状況だと、スライドやフレームなどパーツの製造元が一致しないのは、ごく当たり前のことだと思います。

1911A1のシリアルナンバーですら2万丁以上がダブっているので、管理は杜撰さが見受けられます。 ポルキーマスター

ポルキーマスター実銃でもフロントストラップがカットされているモデルが存在します。

ただ、イサカ 1911A1でよく見かけますが、マルイがモデルアップしたスプリングフィールドの1911A1では珍しい方ではないかと思います。

下の画像はイサカ 1911A1で、マルイのモデルと同じ1943年製です。

マルイのカットはエッジが効いてますね。

このカットは個体差が大きく、深かったり浅かったりと色々です。

戦時中の大量生産品なので、品質が安定しないのは仕方がないかもしれません。

ポルキーマスター

ポルキーマスター何を基準に「成功」と呼べるのかは相対的な問題かもしれませんが、10mmオートは高圧な弾薬なため、弾薬を大量消費すると9mm~.45ACPと比較してパーツの消耗が激しいといえます。

具体的には、.45ACPが発生させる圧力は高くても23,000 PSI(SAAMI)ですが、10mmオートは37,500 PSI(SAAMI)以下です。

高圧になればパーツへの負荷も大きくなりがちです。あくまで「相対的に高圧で消耗が激しい」という傾向があり、「10mmオート=不具合が起こる」というものではありません。

現在でも10mmオートのピストルは製造されており、キンバー、グロック、パラUSA、STI、S&W、SIG、RIA、ナイトホーク、ダンウェッソン、タンフォグリオ、ウィルソンコンバット、EAA・・・等々、優秀な10mmオートピストルは多数存在します。

代表的なモデルでは、キンバーカスタムTLEII、グロック20/29/40、パラUSA1911、SIG P220、ナイトホークカスタム1911などはメジャーではないでしょうか。

ポルキーマスター

ポルキーマスターS&W M500の耐久性は、ある意味謎かもしれませんね。

リコイルが強烈ということもあり、大量に弾薬を消費するタイプの銃ではありませんし、一発あたり110~200円の弾薬を大量消費している人は滅多に居ないと思います。

発売から20~30年も経てばデータの蓄積で色々破損例が出てきそうですが、今年で発売から14年目のM500はまだ若いかもしれません。

耐久性といっても、使用する弾頭重量やパウダーの種類と量で負荷の掛かり方が全く異なるので、数例だけでは統計的に意味が無いと思います。M29は3,000発弱でガタが出るという話は確かに良く耳にします。

シリンダーが大型化するとハンドやシリンダーストップ、またはヨークなどにも負荷が掛かりやすくなりますし、マグナムカートリッジを長年使用すると、フレームが徐々に前後に伸びたりと問題が起こります。

一方、ご指摘のルガーの場合は、S&Wのようにサイドプレートを使用しないので、フレームは非常に強固で耐久性がありますね。ダットサイトの破損例が見られるサイトは分かりません。

リコイルで破損する場合は衝撃で内部の回路等が破損することが多いので、破損ダットサイトの外見を見ても破損状態は分からないと思います。 ポルキーマスター

ポルキーマスター法律に関するご質問だと思いますが、以下の選択肢があります。

1:日本で所持している銃を持参。

2:現地に銃を保管。

3:現地で銃を購入して帰国時に売却。

4:現地在住で銃を購入。1は所持許可証を保有している場合のみ有効です。アメリカでは外国人による銃所持に規制があります。アメリカに銃を持ち込む場合、事前にATF(アルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局)の許可が必要です。具体的には、ATF Form 6NIAをATFに申請して許可を得ます。

https://www.atf.gov/resource-center/docs/atf-f-5330-3dpdf/download

余談ですが、現在アメリカではATFを廃止しようとする動きもあるので、事前にATFやCBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)のウェブサイトなどで調べた方が良いと思います。2は銃の所持許可証を保有しない人にとって最も一般的な方法です。海外の射撃場で銃を預けるのと同じで、銃の名義は現地在住のオーナーとなり、それをオーナーからレンタルする方法です。

私の知人でフィリピンで定期マッチをしている人がいますが、その人もこのパターンです。

アメリカでは非アメリカ在住者による銃の売買や譲渡ができないため、現地に住まない限り銃は所持できません。3については私はアメリカの事情しか知らないのですが、アメリカでは公式な射撃競技に参加する目的で入国した場合、例外的に銃の売買が許可されることがあります。アメリカ政府の正式な許可が必要なので一般的ではありませんが、法的には可能です。

4は2の次に多いパータンかもしれません。ビザ持ちでアメリカに在住するのであれば、外国籍でも銃を購入可能です。

関連記事:米国での銃購入方法以上となりますが、日本で所持許可証があれば1、そうでなければ2、現地で生活するなら4がお勧めです。

ポルキーマスター

ポルキーマスターいわゆるM1911系の銃は.45ACPではなく9mmパラや.40S&Wなど他の口径に変更して製造すると作動不良が発生しやすくなるのは本当でしょうか?

月刊GUN professional誌にて投稿されている記事の中でいわゆる射撃競技に参加されているライターの方がそうした作動不良を起こす事態に陥ったことを投稿されていました。また、かつての白人至上主義アパルトヘイト政権下の旧ローデシア(現ジンバブエ)の陸軍空挺部隊では、貧弱な重工業生産が内戦と隣国との戦争による需要に追いつかない為輸入した、スペイン製のデッドコピーモデルであるスターシリーズの拳銃支給されていたそうです。しかし、支給された兵員からかなり不評だったそうでそのことを思い出しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――当該記事を拝見していないので文脈が分からないのですが、1911にそのような傾向があるという話は個人的に耳にしたことがありません。

「1911は.45ACPを使用することを前提として設計されたため」という意味だと思いますが、そういった不具合の傾向を証明する証拠や統計は存在しないと思います。

しかし、そう主張される方がいても、私はそれを否定するつもりはありませんし、考え方は様々だと思います。ジャムの原因は必ずしも一つとは限りません。当FAQコーナーではこれまでに何度もジャムの原因について説明しているので、詳細は過去の記事を参照していただきたいと思いますが、本来、弾薬と銃が設計通りであればジャムは起こりにくいものです。ジャムが起こるということは何らかの原因があり、それは「口径が異なるから」ではなく、フィードランプとマガジンの位置関係や状態、エキストラクターの状態、使用弾薬の状態など、そこには必ず具体的な原因があります。

実際、市場には何の問題もなく快調作動する9mm/.40S&Wの1911が溢れており、設計やセッティングが正しければ口径が異なっていても正常に作動するのが通常です。

ポルキーマスター

ポルキーマスターリボルバーの撃ち方について記事にするつもりでしたが、今まで後回しにしていました。

基本的に、「このグリップでなければならない」ということは無いのですが、いくつか注意すべき点があります。【ハンマーに注意】

ピストルは可能な限り高い位置でグリップする必要がありますが、リボルバーの場合、高すぎるとハンマーが起きた際にハンマースパーが親指の付け根を噛んでしまう「ハンマーバイト」のリスクがあります。

リボルバーでも高い位置でグリップすることは重要ですが、手がハンマーに干渉しない高さでグリップします。【トリガーガードに指を掛けない】

利き手ではないもう一方の手(サポートハンド)は、ピストルと同じく利き手を包み込むようにしてグリップしますが、指はトリガーガードに掛けないよう注意します。

シリンダー先端のシリンダーギャップからは高温高圧のガスが噴出して危険なため、ここに指を近づけてはいけません。サポートハンドの親指の位置は、利き手の親指に掛けても良いですし、フレームの上に置いても構いません。

これはグリップの大きさにも寄るので、大型リボルバーでは親指を掛けずにシリンダーの下に配置しても、シリンダーギャップに届かなければ問題ありません。

逆に、Jフレームのような小さなグリップでは、サポートハンドの親指で利き手の親指の付け根(第二関節の後ろ)を押さえるようにしてグリップするのもマズルジャンプ抑制に効果があります。グリップと手の大きさは個人差や個体差で異なるため、必ずしも常に同じグリップである必要はありません。

上記の注意点以外は、ピストルのグリップ方法と同じです。関連記事1:銃の撃ち方【ピストル編】

関連記事2:シリンダーギャップ ポルキーマスター

ポルキーマスター

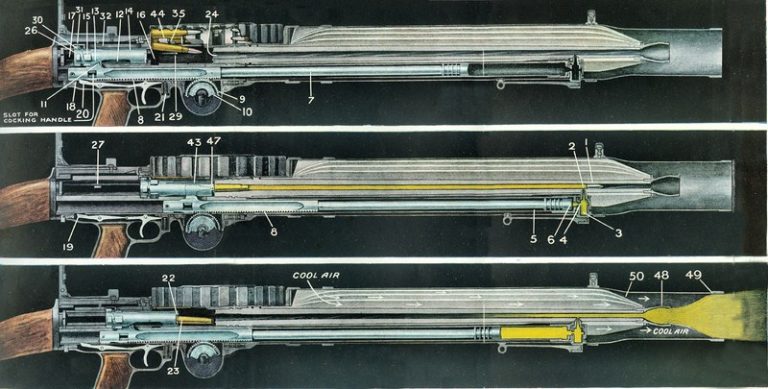

ルイスマシンガンのバレル周囲には放射状に広がる放熱フィンがあり、それを筒状のジャケットでカバーしています。

銃口から発せられたガスはジャケットの中から外に向かって噴き出すため、ガスの放出によりジャケット内の気圧が下がり、後方(チャンバー側)から空気を取り込むという仕組みです。

しかし、実際には冷却効果が低く、強い気流を起こすほどではありません。

同型のアイディアはロシアのPKPペチェネグLMGが採用していますが、こちらの方が効果が高いと言われています。「ジャケットのベントから射手に向かってブラストの熱風が押し寄せる」という説明は、少しオーバーかなと思いますが、目の前にバイクのエンジンのような放熱フィンがあるので、熱風を感じても不思議ではないと思います。恐らく空気の逆流もあるでしょう。

私は実際にルイスマシンガンを射撃したことがないので何ともいえませんが、実射動画を見る限り、排莢口から出るスモークが後方へ流れる様子は確認できないので、デメリットといえるほどの現象ではないと思います。

-

投稿者投稿